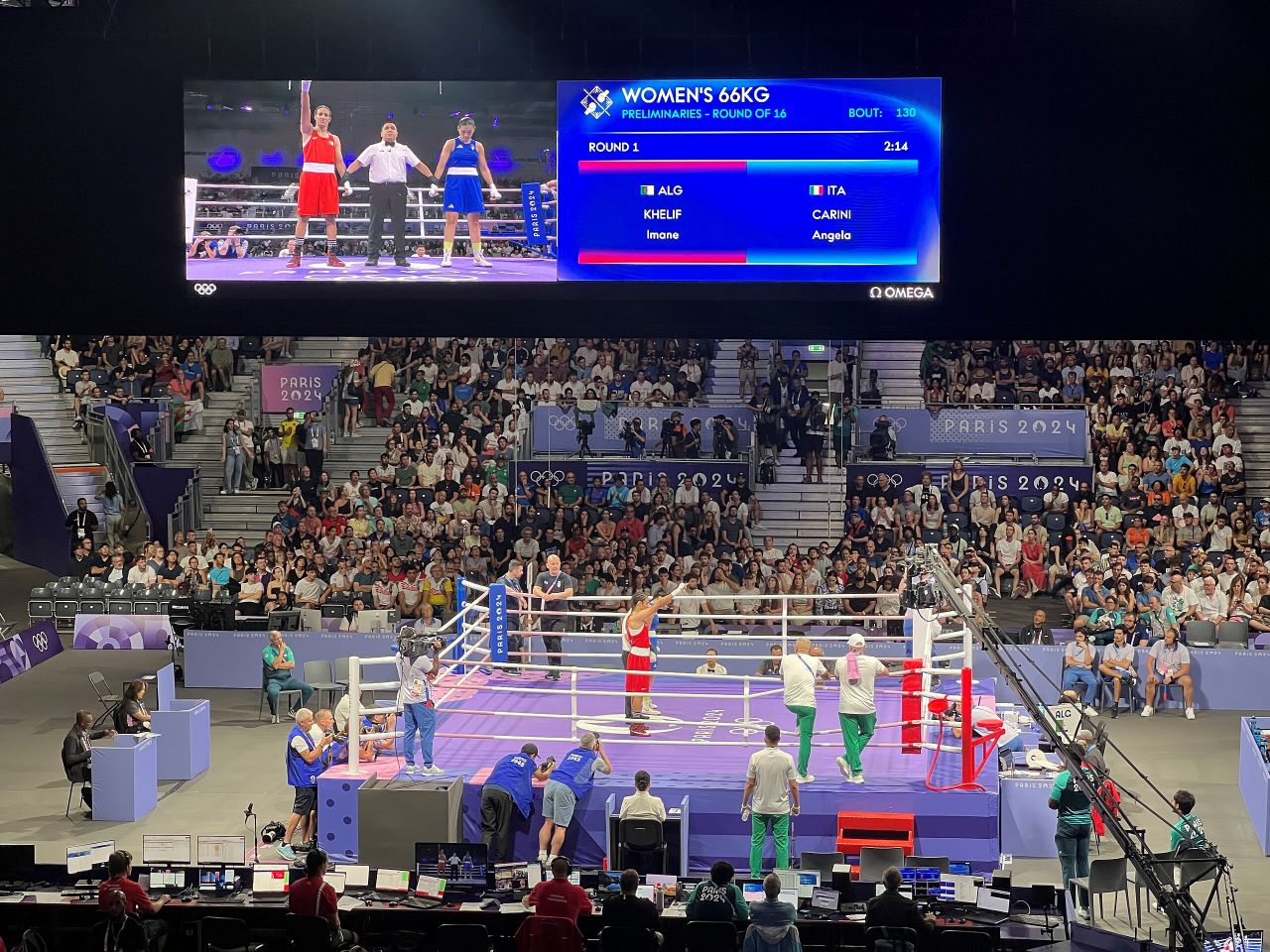

Una novia infantil en Nigeria sobrevive a los abusos domésticos y al intento de sacrificio humano

Me quité la ropa y me envolví con la tela roja. [Me dijo que me arrodillara y me cubrió la cara y el cuello con polvo blanco. Me dijo que cerrara los ojos y me tumbara en el suelo. Mientras me tumbaba de espaldas, el hombre empezó a gritar frases que parecían más bien mágicas que oraciones. Entonces, gritó: «¡Esta no es la mujer que necesitamos para el sacrificio!». Me levanté de un salto y empecé a correr.

- 4 años ago

julio 31, 2022

Advertencia: Esta historia contiene contenido gráfico que puede ser difícil para algunos lectores.

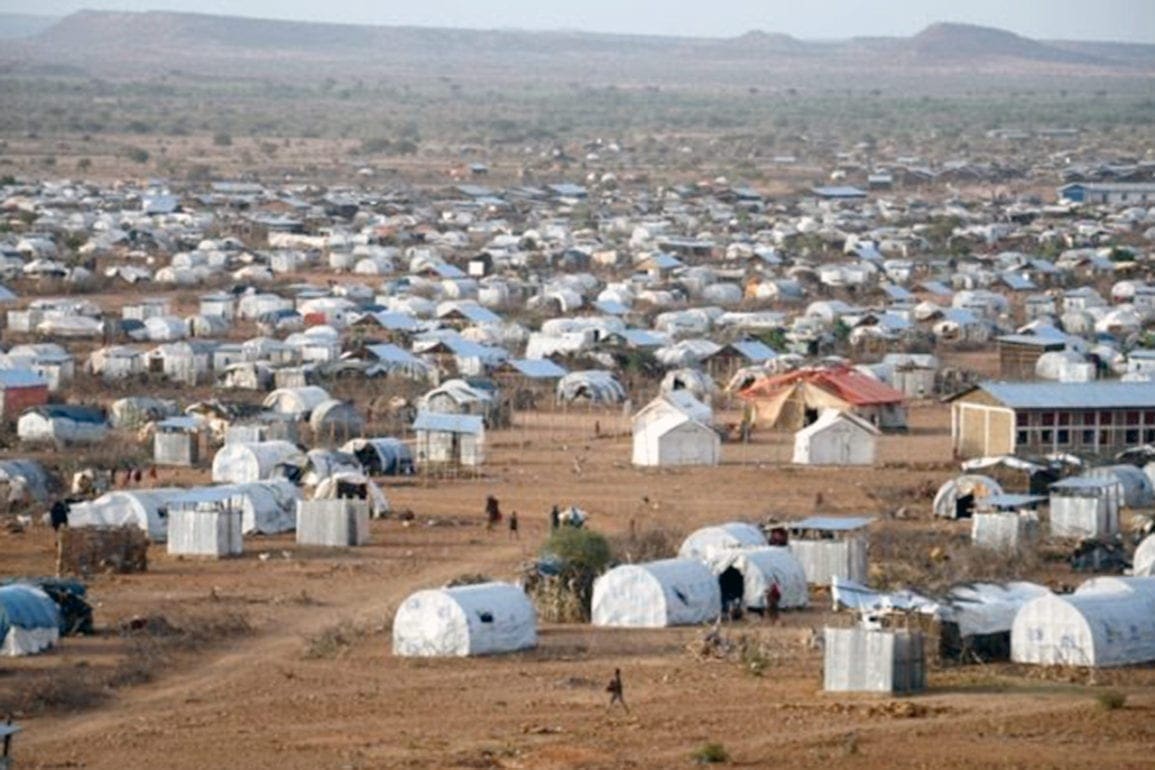

ESTADO DE NASARAWA, Nigeria ꟷ Me convertí en novia infantil en Nigeria a los 15 años. Tras soportar años de abusos domésticos, mi marido me vendió a una tribu para un sacrificio humano. Sobreviví y encontré mi camino hacia la libertad.

Hoy dirijo mi propio negocio y cuido de mis tres hijos, lejos de los ataques que me dejaron desamparada durante tantos años.

Un conductor de autobús de 28 años persigue a una novia infantil

Cuando tenía 15 años y estaba en el primer año de instituto, volvía a casa en autobús desde la escuela de Dunduma. Mi padre era oficial del ejército nigeriano. El autobús me llevaba hasta el cuartel del ejército donde vivíamos en el estado de Nasarawa.

Un día, mientras subía al autobús -hablando con mis amigos y comiendo shish kebabs africanos- el conductor me miró y me dijo: «Quédate con tu dinero, chica fina». Confundida por el gesto, le pedí que me explicara.

«No lo entenderías», respondió. Empecé a sentirme incómoda a medida que pasaba el tiempo y el conductor me negaba el billete de autobús. Amenacé con no tomar más el autobús, pero mis amigos me animaron a seguir.

Entonces, una noche, mi madre me llamó mientras hacía mis tareas. Me dijo que tenía una visita. Ver a Sheyi allí de pie me asombró. Mi madre le preguntó por qué había venido; le había reconocido del autobús. Sheyi dijo que me estaba buscando.

Me pregunté: «¿Me habré dejado algo en el autobús?». El ejército no permitía que los civiles entraran en los cuarteles después del anochecer. ¿Qué podía ser tan importante como para arriesgarse a entrar de noche? Entonces, delante de mi madre, me profesó su amor. Sheyi pidió mi mano en matrimonio. Yo era 13 años más joven y menor de edad. Le dije que no. Mi educación seguía siendo mi máxima prioridad.

Enamorarse y enfrentarse a la furia de su padre

Cuando Sheyi vino a nuestra casa esa noche, le dije que era demasiado joven para estar casada, pero siguió apareciendo. Me traía la misma comida que me veía comer en el autobús. Nos sentábamos fuera y hablábamos. Con el tiempo, llegué a conocerlo y me enamoré.

Aunque me sentía excitada, temía que mi padre se enterara. Cuando éramos niñas, mi padre nos asustaba a mi hermana y a mí con el mito nigeriano de que si un hombre te tocaba, te quedabas inmediatamente embarazada. Mi padre insistía en que si eso ocurría, dejaríamos la escuela y no tendríamos futuro. Como resultado, mi hermana fue a la universidad y yo renuncié a los chicos. Quería ser enfermera como mi vecina.

Mi padre siempre me dio miedo. Pasé poco tiempo con él durante mis años de escuela primaria y secundaria. Vivía con mi abuela en su pueblo. Cuando llegó el momento de ir a la escuela secundaria, padre me llamó para que volviera a casa. Mi nueva vida resultó tensa y feroz. Mis hermanos y hermanas correteaban cuando papá llegaba a casa del trabajo. Mamá se preocupaba constantemente porque nos gritaba y pegaba. Entonces, llegó Sheyi.

Un día mi padre llegó a casa del trabajo y lo encontró esperándome fuera. «¿Qué quiere ese hombre de ti?», gritó mi padre. Para protegerme de una paliza, mi madre entró corriendo y dijo que Sheyi había venido a visitar a mi hermana mayor. Eso sólo retrasó lo inevitable. Llegó el día en que mi padre nos encontró a Sheyi y a mí sentados juntos fuera.

De ocultar su relación a casarse

La furia de mi padre estalló. Cuando le dije que Sheyi quería casarse conmigo, mi padre gritó: «¿Y la universidad?». No quería que me arriesgara a perder mis sueños. Lloré y supliqué que me casara con Sheyi, e incluso dije que su familia me pagaría los estudios.

Durante un tiempo, papá intentó mantenernos separados. Hizo que los guardias del cuartel lo vigilaran, pero nada pudo alejarme de Sheyi. Cuando las cosas volvieron a estallar con mi padre, saqué un cuchillo e intenté suicidarme. Mi madre le suplicó que me escuchara y, a regañadientes, aprobó el matrimonio, pero antes me hizo una advertencia.

Mi padre dijo que creía que había algo anormal -casi un fetiche- en la relación; y que me resultaría muy difícil integrarme en el grupo étnico de Sheyi, que era muy diferente al nuestro. Cuando la familia de Sheyi vino a conocer a la mía, mi padre rechazó el habitual precio de la novia. En su lugar, les pidió que se comprometieran a completar mi educación.

Cuando todo terminó, mi padre se dirigió a mí y me dijo: «Ahora estás sola». Fue como una premonición de lo que iba a pasar y el miedo me invadió. Me di cuenta, en ese momento, de que no tenía ningún apoyo. Me casé con Sheyi en una boda tradicional yoruba. Las palabras de despedida con mi padre aún me persiguen.

El abuso comienza inmediatamente

Dos días después de mudarme con Sheyi, me pidió que cocinara una sopa tradicional yoruba. A los 15 años, no tenía ni idea de cómo cocinar, y mucho menos de hacer este plato. «Eres una mujer, descúbrelo», me respondió.

A pesar de mis esfuerzos, las hojas de Amala estaban medio cocidas y el Ewedu estaba aguado. Sheyi estalló de ira. Nos maldijo a mí y a mis padres y salió furioso de la casa. Unas horas después volvió con su madre, que me regañó más. Lloré mientras ella murmuraba frases en su lengua materna. «Será mejor que dejes de llorar y madures», afirmó.

Pocas semanas después, empecé a sentirme mal. Me quedé embarazada en nuestro primer mes juntos. Recordé la promesa de Sheyi y su familia a mi padre. Después de tener el bebé, quise volver a la escuela, pero Sheyi y su familia se negaron. Amamanté a mi hijo durante dos años antes de tener el valor de volver a pedirlo. Sheyi se limitó a sonreír y dijo: «Ahora soy tu marido. Tengo la última palabra».

Desde ese día, Sheyi hizo poco para mantenernos a mí y a mi hijo. Empecé a vender suministros en el barrio para ganar un poco de dinero. Me volví silenciosa y melancólica, siempre con miedo a hablar por temor a ser castigada. Empezó a salir a escondidas por la noche. Si la comida que cocinaba le disgustaba, me la echaba en cara. Una gran tristeza me consumía. Entonces, ocurrió algo terrible.

El patrón de la violencia doméstica: vuelve con su maltratador

Llegué a casa y encontré a Sheyi con otra chica en nuestro dormitorio. Decía que era su hermana, una mentira tonta. Cuando le pregunté por qué me hacía eso, empezó a agredirme físicamente. Me atacó tan ferozmente que me desmayé, sólo para despertarme en una cama de hospital, con mi vecino a mi lado. Una vez más, los médicos me dieron la noticia. Estaba embarazada.

Sheyi llegó unos días después. Había estado sangrando y el personal del hospital le dijo que debía guardar reposo durante el embarazo. Gritó: «¿Quién está embarazada? Jesucristo». De vuelta a casa me golpeó una y otra vez. Finalmente perdí el bebé debido a un embarazo ectópico. Sin interés en cuidarme, él y su madre intentaron devolverme a mis padres, como un producto defectuoso que se lleva de vuelta a la tienda.

En el despacho de mi padre en el cuartel del ejército, Sheyi les dijo a mis padres que necesitaba «un entrenamiento adecuado». Mi padre echó humo de rabia. «Es una niña», gritó. Mientras Sheyi seguía discutiendo, mi padre sacó su pistola de la funda y apuntó a Sheyi. Con mi madre suplicando que se detuvieran, mi padre echó a Sheyi de la oficina, dejándonos a mí y a mi hijo Samuel de pie. «Mira lo que te has hecho», espetó mi padre. «Te lo dije, pero no quisiste escuchar».

Después de varias semanas, Sheyi envió a miembros de su familia para intentar recuperarme, pero mi padre se negó. Yo creía sinceramente que amaba a mi marido, así que le rogué volver con él. Mi padre me dio el dinero para un taxi y me envió de vuelta.

El marido miente para sacarla de casa

Los abusos empeoraron pero seguí adelante, teniendo más hijos a los que no podía mantener ni enviar a la escuela. Aborté varias veces, pero seguí intentándolo porque Sheyi se ponía más violento si me negaba. Pensé que las cosas no podían empeorar, hasta que lo hicieron.

Una tarde, Sheyi trajo a casa a una joven tribal llamada Toyin que tenía experiencia con las hierbas. Dijo que podía ayudarme con mis abortos. No le creí, pero Toyin me animó a ir con ella a una casa de oración. «Los abusos de tu marido son graves», me dijo. «La oración puede detener eso también».

Al día siguiente, a las seis de la mañana, llegó Toyin. Llevaba tiempo levantada, preparando a mis hijos para el colegio. Ella y yo tomamos un autobús hasta un pueblo cercano a la capital de Nigeria. Recé fervientemente en el autobús, pidiendo al profeta que resolviera mis problemas matrimoniales. Desde el pueblo, nos adentramos en el monte en bicicleta. Cuando las bicicletas ya no podían circular por el camino, fuimos a pie. La preocupación me consumía.

Finalmente, vimos un edificio con techo de paja junto al río. Luché contra el impulso de girar y correr. Parecía que éramos las únicas criaturas vivas allí. El terror me consumía, pero creía que la oración podía reparar a mi familia.

Un hombre de mediana edad vestido de blanco y rojo nos recibió nada más entrar en el edificio. Mi guía le habló en yoruba. No pude entender su conversación. Pensé que tal vez le estaba contando mi situación para que pudiera ayudarme, pero su cara contaba otra historia. Parecía que le daba asco.

Una joven casi se convierte en un sacrificio humano

El hombre sacó un trozo de tela roja y me indicó que me desvistiera y lo atara alrededor de mi cuerpo. Le pedí un lugar para cambiarme y me respondió enfadado: «¡No hablas en serio! No voy a salir de esta habitación». Toyin me indicó que siguiera, así que me quité la ropa y me envolví con la tela roja.

Me dijo que me arrodillara y me cubrió la cara y el cuello con polvo blanco. Luego, me dijo que cerrara los ojos y me tumbara en el suelo. Miré incómodamente a Toyin, pero ella me indicó que me calmara. Nada de esto parecía el espíritu de la oración.

Mientras me tumbaba de espaldas, el hombre empezó a gritar frases que parecían más bien mágicas que oraciones. Me di cuenta rápidamente de que este hombre no era un herbolario. Abrí un ojo para mirarle. Sus siguientes palabras me sorprendieron.

«Esta no es la mujer que necesitamos para el sacrificio», gritó. Me levanté de un salto, luchando por ponerme en pie, y empecé a correr, dejando atrás mi ropa y mi bolso. Sin sentido de la orientación, corrí y corrí a través de la maleza, rezando para que Dios me ayudara. La grava y los palos desgarraban mis pies descalzos.

Después de mucho tiempo, me encontré con una mujer y su familia en una granja. Parecían aterrados cuando me vieron. «Tienes suerte de estar viva», me dijo la mujer. «Los vigilantes de nuestro pueblo sólo encuentran cadáveres mutilados cerca de ese río».

Me envolvió con ropa y me limpió, y luego me pagó el autobús para volver a casa. No creo que pueda volver a encontrar ese lugar aunque lo intente.

El principio del fin del matrimonio

En el autobús de vuelta a casa, intenté convencerme de que mi marido no tenía nada que ver con el ritual. Pensé en cómo sería la vida de mis hijos si yo muriera. El conductor me preguntó por qué lloraba, pero no dije nada.

De vuelta a casa y a última hora del día, mis hijos no habían comido. Me duché y les preparé la comida, mientras temía que el hombre de la tribu viniera a por mí. Sheyi no volvió a casa y cuando me acosté, cada vez que cerraba los ojos, me venían a la mente imágenes del hombre. No podía dormir.

A la mañana siguiente, Sheyi entró y me encontró. «¿Qué haces aquí?», gritó. En ese momento supe que Sheyi me había enviado a morir. Cuando me enfrenté a él, me dijo: «Si no te vas de mi casa, te mataré». Por miedo a que matara a mis hijos, a la mañana siguiente hice las maletas y me fui a casa de mis padres.

El comportamiento de Sheyi cambió respecto a la noche anterior. «¿Cómo te atreves?», gruñó. Tiró mis bolsos personales fuera y cerró la puerta de golpe. Pedí a su familia que interviniera. Reunidos en la casa, Sheyi les dijo que ya no quería estar casado conmigo. Yo estaba de acuerdo, pero él no quería que los niños se fueran conmigo.

Me ofreció que me quedara con ellos, pero dijo que encontraría otra mujer con la que tener más hijos. Como no quería perder a mis hijos, acepté.

Mujer pide el divorcio y deja definitivamente a su maltratador

Semanas después, Sheyi dejó de venir a casa. Su ausencia me dio un respiro de las peleas, pero surgió un problema mayor. El casero me informó de que Sheyi no había pagado el alquiler en dieciséis meses y que no lo haría hasta que yo me fuera. Encontré un apartamento de una habitación, recogí a mis hijos y me fui, pero mi libertad duraría poco.

Sheyi llegó al apartamento, exigiendo a los niños. Me negué. Días después, se los llevó de la escuela contra su voluntad. Me apresuré a ir a su casa a buscarlos. Sheyi ya tenía una mujer viviendo allí. A estas alturas, ella me importaba un bledo. Sólo quería a mis hijos. Fui a pedir consejo a mi vecino.

Me ayudó a encontrar asesoramiento legal y solicité el divorcio. Conseguí un trabajo vendiendo calzado en el mercado cuando, una tarde, vi a mi hijo mayor vendiendo agua cerca, cuando debería estar en la escuela. «¿Quién te ha mandado aquí?», le pregunté. «La gran mamá», respondió: la esposa del hermano mayor de Sheyi. Mi hijo me dijo que su padre los había dejado en su casa porque su nueva esposa no los quería allí.

Siguiendo a mi hijo de vuelta a la casa, vi algo inquietante: mi hija, arrodillada en el suelo con las manos en alto, sosteniendo una enorme piedra mientras mi cuñada y sus hijos miraban la televisión. «¿Qué ha hecho mi hija para merecer esto?», grité. Mi cuñado llamó a Sheyi y me permitió recuperar a mis hijos. Ese día marcó el final de mi pesadilla.

Puede que hoy no sea enfermera, pero tengo un negocio y mis tres preciosos hijos. Escapamos de Sheyi y nos va bien.

Para ver otro artículo de Nigeria sobre las prácticas que afectan negativamente a las mujeres y las niñas, haga clic aquí.