Más allá de la pista: jugador de hockey cubano huye a Chile en lucha por la libertad

La noche antes de nuestro último partido, la cerradura de una puerta atascada provocó una conversación entre nosotros sobre cómo escapar. El temor a las repercusiones en Cuba acechaba, pero la emoción de la libertad nos atraía. «Las oportunidades no se presentan dos veces», coincidimos, mientras una descarga de adrenalina acentuaba nuestro miedo.

- 2 años ago

enero 23, 2024

SANTIAGO, Chile — Vivir lejos de mi tierra natal me da una sensación de libertad, atenuada por un profundo anhelo por mi familia. Este torbellino emocional sigue siendo una constante en mi vida, pero no me arrepiento de haber dejado la delegación panamericana de hockey de Cuba ni de haber huido de mi país.

Ascender en las filas del hockey cubano me llenó de orgullo nacional pero también trajo limitaciones cada vez mayores. El control, la vigilancia y el castigo me dejaron atrapada por el enfoque restrictivo de Cuba hacia los atletas. Llegó un momento crucial en los Juegos Panamericanos de Chile, donde la evidente disparidad de libertades nos inspiró a mis compañeros y a mí a dar un paso que cambiaría nuestras vidas. Dejamos nuestro equipo y buscamos refugio en Chile.

Mi decisión representó más que una salida física de mi tierra natal. Se convirtió en una odisea trascender mi identidad como deportista cubana, confinada por barreras geográficas y políticas.

Lea más historias de inmigración en Orato World Media.

De las pistas habaneras al orgullo nacional

Mi curiosidad por el hockey surgió a los nueve años cuando acompañaba a mi hermano a un entrenamiento. Lo que empezó como un interés casual rápidamente se convirtió en una pasión. A los 12 me uní a un equipo de élite en La Habana, lo que significó menos tiempo con la familia. A pesar de mi amor por el juego, después de dos años la separación se volvió demasiado.

Entonces, de repente, a los 15 años, una llamada a mi madre lo cambió todo. Me invitaron a jugar en la selección nacional de hockey. Cuando mi mamá colgó el teléfono, una oleada de euforia recorrió mi cuerpo. Sin embargo, debido a las restricciones de Internet en Cuba, no entendía completamente la escala global a la que estaba ingresando.

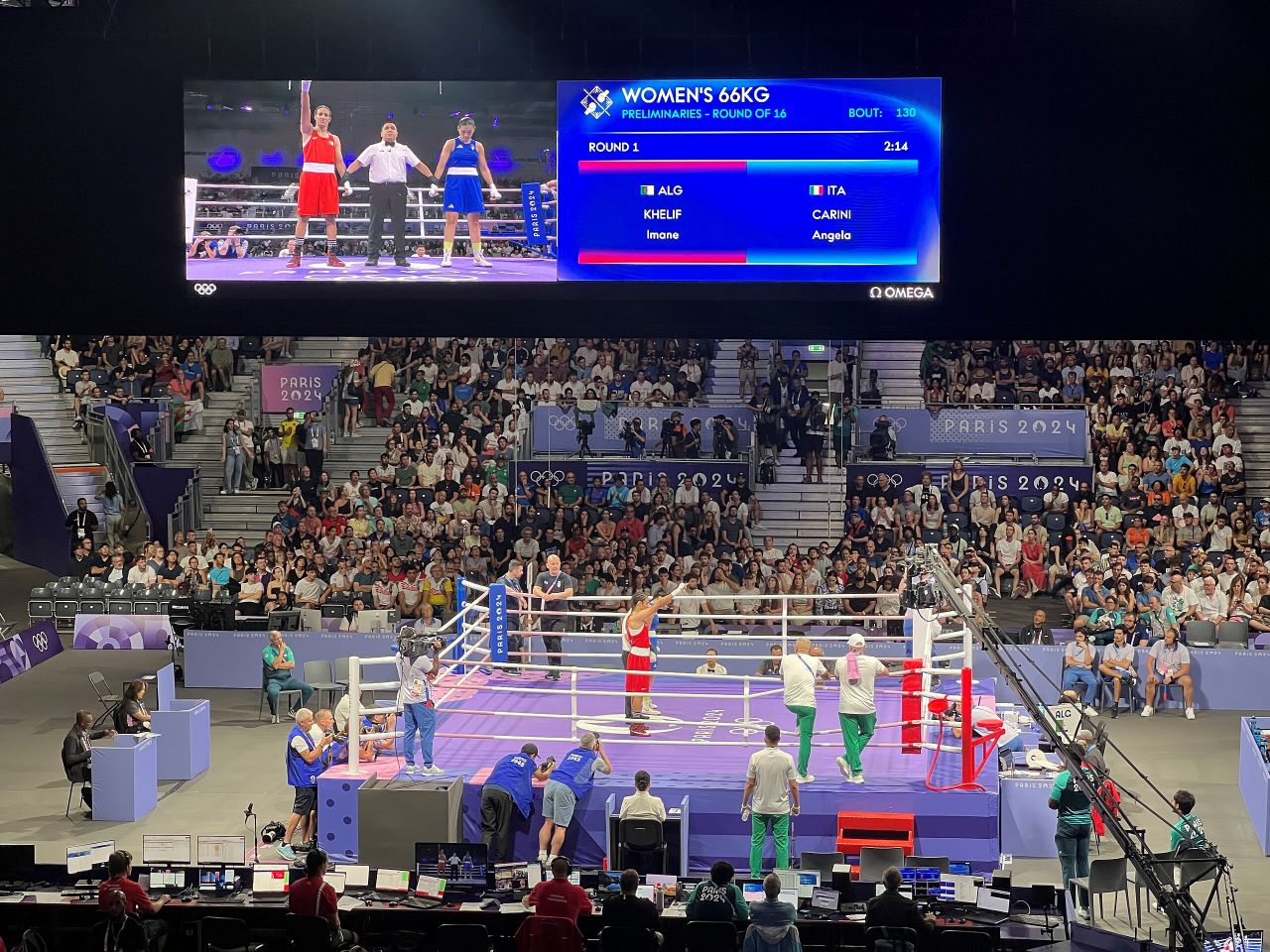

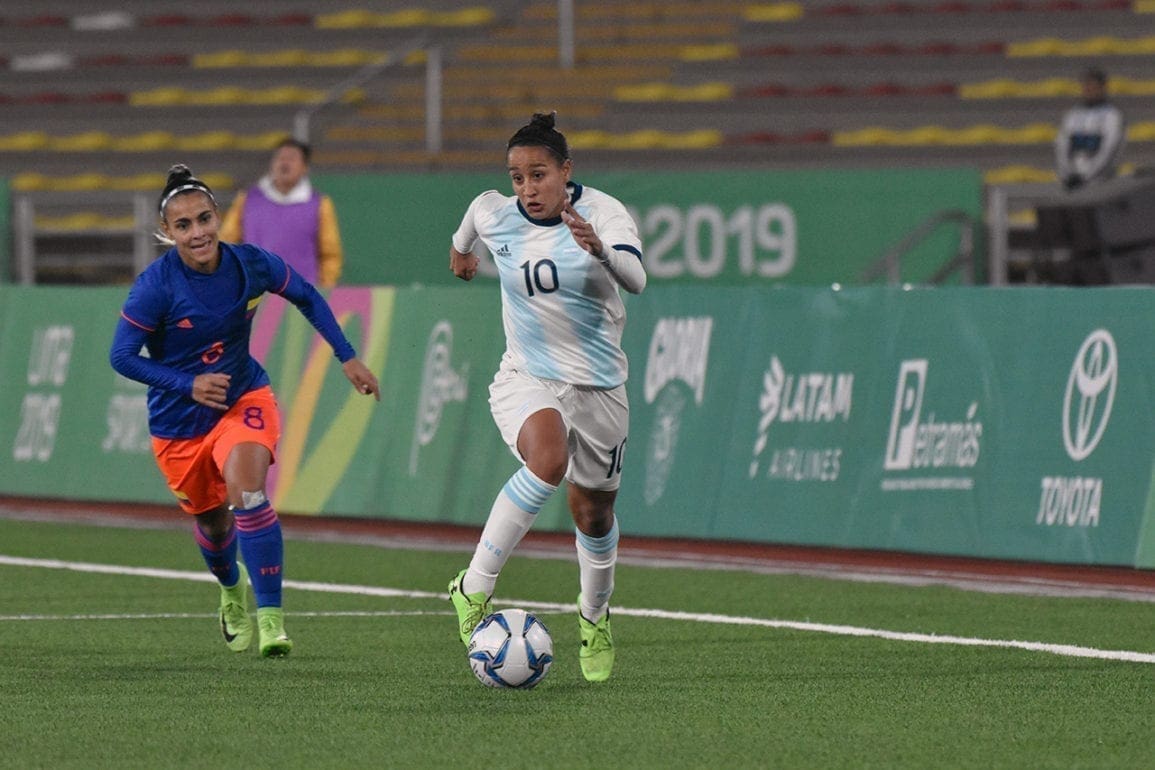

El hockey se convirtió en un viaje de aventuras. En 2018 gané el Campeonato Centroamericano. Sin embargo, en 2019, los Juegos Panamericanos de Lima me abrieron los ojos a la dura realidad de nuestra posición internacional. La derrota por 10-0 contra Canadá puso de relieve nuestras insuficiencias en entrenamiento y recursos, exponiendo el aislamiento del deporte cubano.

En Lima, las limitaciones a nuestras libertades quedaron muy claras. Las visitas a amigos requerían un permiso especial y una vigilancia constante. Examinaron nuestra actividad en las redes sociales en la escuela y castigaron cualquier signo de comportamiento antirrevolucionario. Había empezado a sentirme cada vez más sofocado y atrapado.

Este período en Lima se convirtió en un punto de inflexión cuando me di cuenta de que quedarme en Cuba podría impedir mis perspectivas de carrera en el hockey. A medida que mi conciencia crecía, tomé una decisión crítica que me llevó por un camino que cambiaría mi vida lejos de mi tierra natal.

La huida hacia la libertad: el recorrido desafiante de un deportista cubano en los Juegos Panamericanos

En octubre llegué a Chile para los Juegos Panamericanos, lleno de orgullo de representar a Cuba. Al vestir los colores nacionales, sentí una profunda unidad con mis compañeros de equipo mientras nos esforzábamos por alcanzar un objetivo común. Sin embargo, nuestra experiencia contrastó marcadamente con la de otras delegaciones. La vigilancia constante en la Villa Panamericana reveló la magnitud de las restricciones que nos imponen. Mientras otros deportistas deambulaban libremente explorando la ciudad, nosotros permanecíamos confinados.

La noche antes de nuestro último partido, la cerradura de una puerta atascada provocó una conversación entre nosotros sobre cómo escapar. El temor a las repercusiones en Cuba acechaba, pero la emoción de la libertad nos atraía. «Las oportunidades no se presentan dos veces», coincidimos, mientras una descarga de adrenalina acentuaba nuestro miedo.

Rápidamente tomó forma un plan de fuga. Me comuniqué con un amigo en Santiago para pedir ayuda y su disposición para ayudar selló nuestra decisión de desertar. En la mañana del 4 de noviembre, emociones encontradas eclipsaron nuestro último partido contra Uruguay. El partido, que para nosotros era secundario, parecía eclipsado por el peso de la decisión que se cernía sobre nosotros. La tristeza y la anticipación nos llevaron hacia la promesa de una nueva libertad.

Durante un almuerzo silencioso, preparé mi mochila, esperando ansiosamente el momento adecuado. Cuando nuestros supervisores dirigieron su atención a otra parte, aprovechamos la oportunidad y nos dirigimos hacia la puerta. Con cada paso, actuamos casualmente pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. A la salida, nos pareció una eternidad entregar nuestras credenciales a seguridad. Una vez que nos dejaron pasar, sentimos una oleada de alivio y nos apresuramos hacia el auto de mi amigo que esperaba afuera. A partir de ahí nos movimos lo más rápido posible.

Ya instalada en casa de mi amiga, llamé a mis padres y las palabras de mi madre me llenaron de valor. “Si ya lo has hecho, adelante. No tengas miedo», dijo. Mi mamá me ofreció consuelo y fortaleza en un momento lleno de incertidumbre, mientras consideraba el profundo impacto de esta elección que cambió mi vida.

Abrazando la libertad y conociendo leyendas en Chile

Ese día, las lágrimas cayeron de mis ojos mientras hablaba con mis padres y le deseaba un feliz cumpleaños a mi padre. Sentí un gran peso sobre mis hombros, preguntándome cuándo podría volver a verlos. Cuando terminaron las llamadas a la familia, abandonamos colectivamente el grupo de WhatsApp de nuestro equipo y apagamos nuestros teléfonos para evadir el seguimiento.

Nos quedamos brevemente en Santiago antes de trasladarnos a Iquique, lo que ofrecía mayor seguridad. Durante esos primeros días nos quedamos en casa, temerosos de que nos reconocieran. A pesar de nuestra precaución, durante nuestra primera salida al exterior, la gente nos reconoció inmediatamente por las noticias. Tuve que aceptar y afrontar el resultado de mi elección. Era inevitable.

Un bufete de abogados se ofreció a ayudarnos con nuestro estatus migratorio y durante una reunión mencioné mi sueño de conocer a Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey viva de Chile. El asistente con el que hablé inmediatamente pareció sorprendido y supe que la reunión era poco probable.

Un día recibimos inesperadamente una invitación a un centro comercial. Cuando llegamos, vimos una silla extra y no pensamos en ello. Entonces, de repente, Luciana Aymar caminó hacia nosotras con una sonrisa radiante. Invadida por la alegría, rompí a llorar. «Dios mío», logré decir antes de abrazarla.

Sentado al lado de una leyenda como Aymar, experimenté un nivel de realización que superó mi tiempo con la Selección Nacional Cubana. Todavía miro esas fotos con asombro. Ahora, caminando libremente por la vida y explorando Internet, atesoro esta sensación de libertad que nunca antes había sentido. Mi viaje huyendo de Cuba me enseñó que somos la suma de nuestras decisiones y no me arrepiento del riesgo que corrí por esta nueva libertad.