La comunidad se une para combatir el aumento del suicidio adolescente en Argentina

Aquel día, en el puente con mi amigo, transmití una sensación de seguridad. Quería inculcarle la posibilidad de la esperanza. «Siempre hay una solución para lo que nos duele», le aseguré. A lo largo de nuestra conversación, hablamos del dolor, del miedo y de la conexión humana que nos une en nuestros momentos más oscuros.

- 2 años ago

junio 13, 2024

SALTA, Argentina – Un día sonó mi teléfono. En la línea, escuché la súplica desesperada de un amigo cercano. «Estoy a punto de hacerlo», dijo, «no quiero vivir más». Estaba en el puente a la entrada de nuestra ciudad, ahora conocido como el «Puente de la Solución». Mi corazón se aceleró mientras corría hacia él, temiendo que cada segundo de retraso pudiera ser fatal. Cuando llegué, le vi allí sentado, triste y solo.

El peso de su soledad e impotencia se hacía palpable, una carga tan poderosa que parecía insoportable. Mientras me acercaba a él, mis temores nublaron momentáneamente mis pensamientos, pero la necesidad urgente de llegar hasta él me impulsó a seguir adelante. Me senté a su lado y entablamos una conversación tranquila.

Lea más historias sobre salud mental en Orato World Media.

De la desesperación a la esperanza: evitar el suicidio de un amigo en el puente de la ciudad

[En la provincia de Salta, Argentina, la tasa de suicidios se disparó con 48 casos en 2022]. Me sentía abrumada por la tristeza todos los días, al enterarme de estos casos extremos de suicidio. Me invadió una sensación de desesperación al interpretar el silencio del suicidio como un grito de auxilio.

Muchos adolescentes atrapados en la desesperación carecían de la confianza necesaria para confiar en un adulto. No sabían a quién acudir ni cómo escapar de su situación. En momentos de desesperación, yo también me hice eco de esos sentimientos. Pronto sentí el deseo de ayudarme a mí misma y a los jóvenes en situación de riesgo de mi comunidad. Me incorporé a una red interdisciplinar de las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad de Argentina.

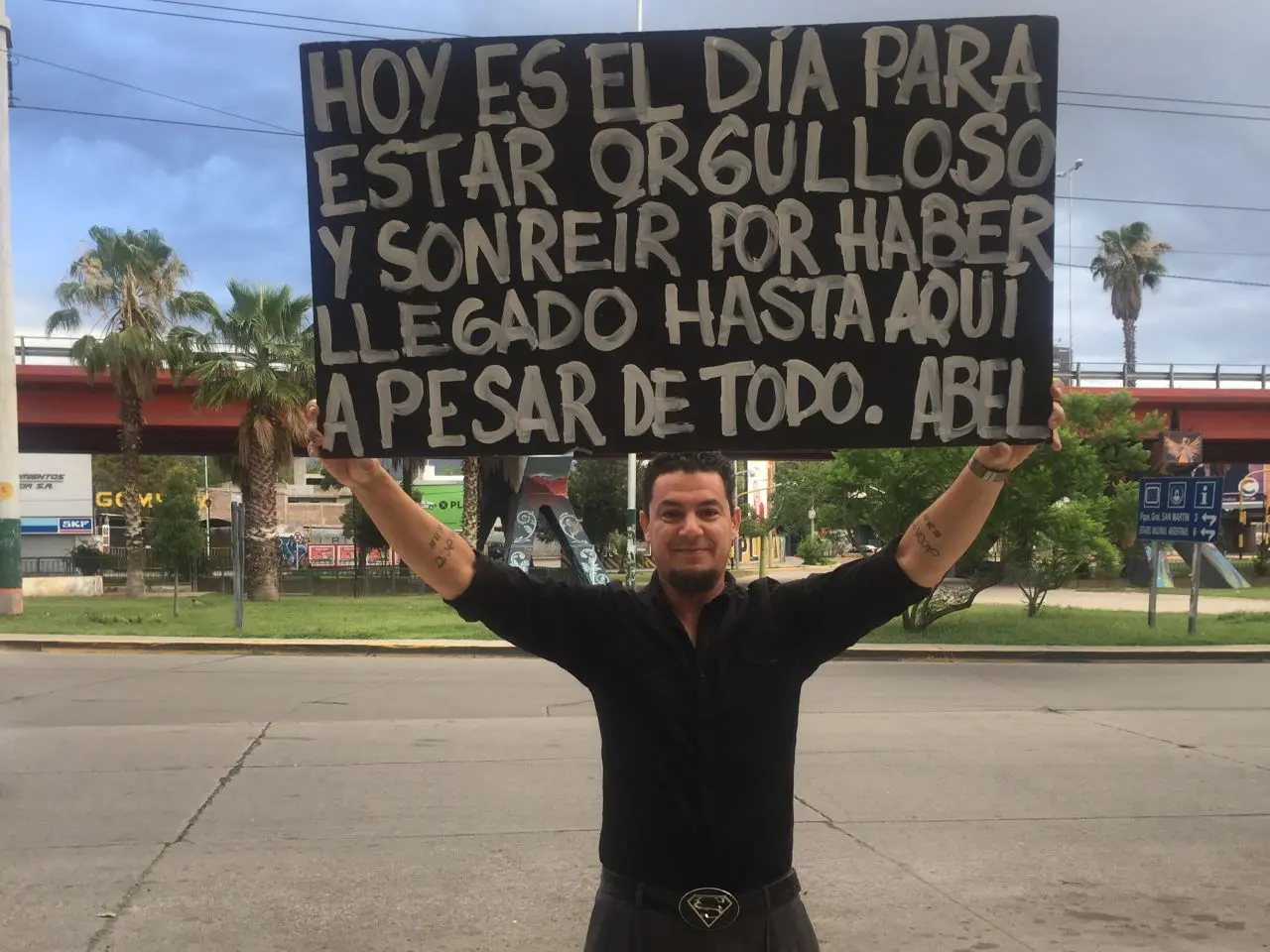

Aquel día, en el puente con mi amigo, transmití una sensación de seguridad. Quería inculcarle la posibilidad de la esperanza. «Siempre hay una solución para lo que nos duele», le aseguré. A lo largo de nuestra conversación, hablamos del dolor, del miedo y de la conexión humana que nos une en nuestros momentos más oscuros.

Mientras hablábamos sentados, sentí que se apoderaba de mí una especie de solidaridad humana primitiva. Reconocimos nuestras luchas compartidas y el poder del apoyo. Le abracé, prometiéndole que juntos podríamos encontrar una forma de avanzar. «No estás solo», le dije. » Dejame estar a tu lado para encontrar otro camino «. A través de un abrazo lleno de lágrimas, un momento de vulnerabilidad y comprensión compartidas nos ancló.

Más tarde, le acompañé a casa, asegurándome de que supiera que tenía a alguien en quien apoyarse. Desde entonces, seguimos en contacto para recordarle mi apoyo. Reflexionando sobre aquel día, me maravillo de cómo la empatía puede alimentar nuestra fuerza. Puede impulsarnos a ayudar a los que están en apuros. Como seres humanos, tenemos un profundo impacto en la vida de los demás. Tenemos la capacidad de sacar a la gente del abismo.

Salta, una ciudad turística, se enfrenta a elevadas tasas de suicidio adolescente

En Salta, una ciudad famosa por su turismo, las altas tasas de suicidio adolescente contrastan fuertemente con su atractivo paisajístico. Tomé conciencia de esta alarmante situación durante una actividad del Día de la Mujer en mi escuela. Instalaron un buzón donde los alumnos podían dejar cartas anónimas. Muchos estudiantes revelaron desgarradoras experiencias de abusos sexuales y violencia. Esta actividad me ayudó a comprender que los adolescentes se enfrentan a dificultades. A veces se sienten acorraladas por la violencia psicológica y otras formas de maltrato. Esto puede llevarles a tomar decisiones irreversibles para escapar de su dolor.

A los adolescentes les resulta difícil buscar ayuda debido a un profundo sentimiento de aislamiento y desesperación. La falta de oportunidades en la vida del pueblo les asfixia. Luchan por encontrar valor y propósito, temiendo una vida reducida a la mera existencia. Esta monotonía engendra una sensación de inutilidad, convirtiendo la vida en una serie de deseos y frustraciones insatisfechos. Es una forma de muerte en vida, o quizás, una pérdida de la propia capacidad de desear.

Este contexto social ofrece poco apoyo, especialmente en las familias conservadoras. Pueden ver la psicología no como un medio para mejorar la vida, sino como una etiqueta para los «locos». Este estigma deja a muchos jóvenes sin un espacio seguro para expresar sus problemas, empujándoles a tomar decisiones nefastas.

Un faro de esperanza: atender a adolescentes vulnerables en el centro de asesoramiento

A la luz de los trágicos sucesos de Salta, me uní a una organización apoyada por la ONU y el Ministerio de Salud. El municipio creó esta red en respuesta a las elevadas tasas de casos, lo que la convierte en un faro de esperanza. Al dar este paso, empecé a encontrar mi propósito. Dentro de esta organización, me di cuenta de que yo también podía haber necesitado apoyo sin reconocerlo plenamente.

En nuestro centro de asesoramiento, llamado Centro de Escucha para Adolescentes, recibimos a menudo llamadas de amigos o familiares preocupados. También escuchamos directamente a los afectados. Los adolescentes se sienten más cómodos hablando de asuntos personales con sus iguales que con profesionales. En este papel, actuamos como conductos entre el equipo interdisciplinar y quienes buscan nuestra ayuda. Les alejamos de destinos precarios.

Los niños reaccionan de diversas maneras. Algunos se abren en cuanto se sienten seguros, mientras que otros, cohibidos por la timidez o el miedo, pueden romper a llorar. En esos momentos, ofrezco un gesto sencillo. Doy un abrazo, un oído atento y una mirada compasiva. Reconozco que estos gestos pueden salvar una vida.

A menudo, las personas en apuros no son plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos ni saben cómo expresar su dolor. Suelen enfrentarse al debilitante reto de querer escapar del intenso sufrimiento que les producen las experiencias violentas o degradantes de la vida. Esto subraya la resistencia del espíritu humano y la profunda necesidad de empatía y comprensión.