Un médico de Búfalo reflexiona sobre 25 años trabajando con pacientes cercanos a la muerte: «La muerte es una parte natural de la vida»

Yo hacía mi ronda habitual y todo transcurría con normalidad hasta que, en un momento, Mary se sentó en la cama. Flexionó sus brazos como si contuvieran algo y comenzó a mecerlos de un lado a otro, con suavidad. Su mirada observaba el espacio vacío en sus brazos con dulzura, y susurraba el nombre “Danny”.

- 2 años ago

julio 2, 2024

BÚFALO, Estados Unidos – Como médico, hace 25 años que acompaño pacientes en sus últimos instantes de vida. Mi concepción sobre el proceso de muerte cambió por completo al ver el modo en el que transitaron esa etapa. Vi cómo, en ciertos momentos, algunas personas se separaron del plano que conocemos como la realidad y se conectaron con momentos y seres queridos.

Todo eso me hizo perderle el miedo a mi propio proceso de muerte. A través de estos profundos encuentros, aprendí que la muerte no es simplemente un final, sino un viaje sumamente personal lleno de conexiones inesperadas y momentos de paz.

Relacionado: La doula del final de la vida comparte la belleza que se encuentra en la muerte

Primer encuentro con pacientes cercanos a la muerte

n 1999, a mis 36 años, mi vida profesional cambió por completo. En una habitación del hospital donde trabajaba, estaban reunidos los familiares de Mary. Yo hacía mi ronda habitual y todo transcurría con normalidad hasta que, en un momento, Mary se sentó en la cama. Flexionó sus brazos como si contuvieran algo y comenzó a mecerlos de un lado a otro, con suavidad. Su mirada observaba el espacio vacío en sus brazos con dulzura, y susurraba el nombre “Danny”.

Alrededor, todos quedaron petrificados, sumidos en un desconcierto absoluto. Lo que sucedía no parecía tener sentido alguno. Mary estaba completamente abstraída del resto de la habitación. Parecía que su mundo se había reducido a ella y lo que fuera que observara. Era evidente que no estaba recordando, sino que estaba viviendo una experiencia presente. La escena era tan íntima que los demás simplemente nos quedamos viendo y respetamos el momento. Ella estaba en un mundo aparte.

Cuando llegó su hermana, nos contó que Danny fue el primer hijo de Mary, un bebé que ella perdió al poco tiempo y con el que ahora, de alguna manera, se estaba reencontrando. De la misma forma repentina en la que ingresó a aquel trance, Mary salió. Se acomodó en la cama y se dispuso a seguir conversando con su familia, como si no hubiera ocurrido nada extraño. Porque para ella, efectivamente, no hubo nada extraño. Para ella no fue un sueño ni un recuerdo, sino algo natural.

Para mí la experiencia fue tan fuerte que produjo un shock. Implicó un cambio drástico en mi manera de ver las cosas. Comprendí que los pacientes terminales tienen una perspectiva distinta sobre la vida y sobre el mundo, otro tipo de percepción. Y decidí, en ese mismo momento, no invalidar esa experiencia sólo porque yo no pudiera explicarla racional ni científicamente. Entendí que mi rol era acompañar esos momentos y estudiarlos.

La muerte como parte natural de la vida humana: «Amplié mi capacidad para tratar con lo intangible»

Al sumergirme en este universo, fui despojándome de algunos prejuicios. Amplié mi capacidad de lidiar con aquello que no puedo tocar, lo intangible. Abordé la investigación desde la frustración inicial de no entender lo que estaba sucediendo. Fui aceptando que los pacientes no estaban confundidos, ni delirando. Comprendí que la muerte era no tanto una falla médica, como yo creía antes, sino un acontecimiento más de la vida humana.

Años más tarde, fui testigo de lo que le sucedió a Jessica, una niña de 13 años cuya muerte era inminente. Ella no sabía cómo hablar con su madre sobre su partida, y no tenía tampoco muertes cercanas, excepto una amiga cercana de su mamá. Tuvo dos experiencias que la amigaron con la idea de la muerte.

Primero, en sueños muy vívidos se encontró con una mascota que había muerto, un perro al que observaba rebozante, feliz. Supo que no estaría sola cuando muriera. Otro día, en plena habitación, tuvo una visión. Aquella amiga de su mamá apareció, conversó con ella y le dio la certeza de que donde sea que fuera habría alguien cuidándola. El semblante de la nena cambió considerablemente. La paz se apoderó de su rostro y su temperamento, y esa calma se extendió a la madre, a pesar de su sentimiento de pérdida.

Como médico, es muy poco común presenciar algo así. Siento que hay algo más allí de lo que yo puedo ver. Lo que le estaba pasando a ella era inaccesible para mí. A la vez, también me sentí privilegiado, porque en estos momentos terminales uno puede ver lo mejor de la humanidad. Muchas veces tenemos estas ideas muy negativas sobre la muerte, pero en mi experiencia puede ser una experiencia muy positiva. Estas experiencias hacia el final de la vida validan la importancia de la vida.

Puntúe el realismo de la experiencia de 0 a 10: la mayoría de los pacientes eligen 10

En otra oportunidad, tuve un paciente mayor que había combatido en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Durante toda su vida, sintió culpa por haber sobrevivido a sus compañeros, que cayeron en combate. Hacia el final de su vida, revivía una y otra vez los horrores de la guerra. Y era desolador observar cómo en sueños se sacudía y negaba con la cabeza, agitado, hasta despertar sobresaltado y lleno de angustia.

Una noche, durmió absolutamente relajado. Había soñado con sus compañeros, que venían a rescatarlo a él. Pudo cerrar la historia. La mitad de estas personas luego nos dicen que están despiertas cuando estas experiencias suceden, y la otra mitad dicen que están dormidas. Cuando les pedimos que evalúen qué tan real se sintió la experiencia de 0 a 10, la gran mayoría elige 10, el número más real. Eso pasó con este soldado.

Hace un tiempo, observé una experiencia muy conmovedora. Este caso era especialmente típico. Un hombre anciano, de 95 años, cuya madre había muerto cuando él era un niño, estaba ahora cerca de la muerte. En un momento, toda su actitud corporal se modificó. Y se dispuso a hablar con alguien a quien no veíamos en la habitación. En su mirada había un profundo amor, y se mantenía agachado, mirando hacia arriba.

Luego supimos que, luego de noventa años, había vuelto a ser un niño y se estaba reencontrando con su madre. Fue como si el tiempo y la distancia se evaporaran. Allí forjé la certeza de que existe un tipo de amor que siempre está rondándonos, que no desaparece. Es algo de lo que fui testigo en mi trabajo. Todas estas experiencias me llevaron a creer que, aún mientras morimos, experimentamos un crecimiento espiritual y psicológico. Es una paradoja.

Como paciente oncológico, ya no temo a la muerte.

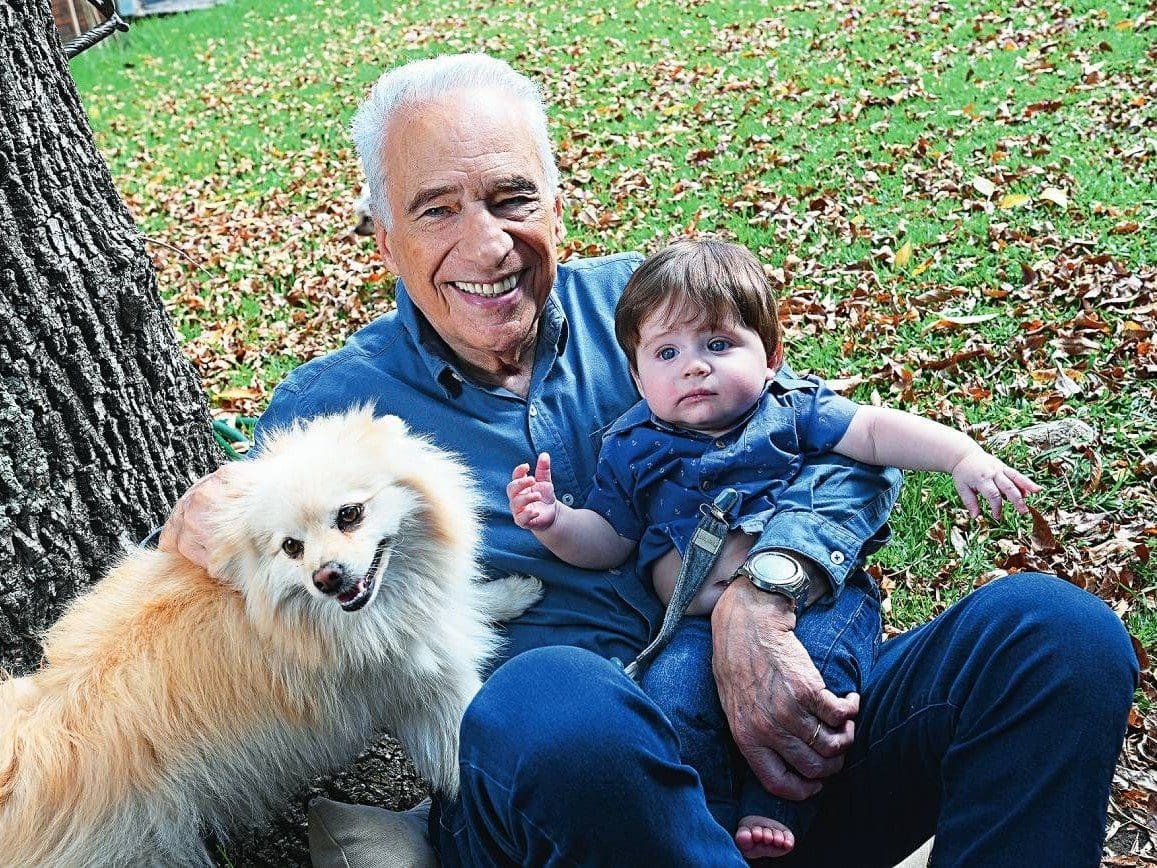

Yo soy paciente oncológico y, aunque estoy muy bien en mi tratamiento, tuve que pensar más de lo que me habría gustado en mi propia muerte. Por haber trabajado tantos años con pacientes terminales, ahora tengo muy poco miedo al proceso de muerte. Creo que la naturaleza tiene una forma muy cálida de hacernos abordar estos últimos momentos. No puedo evitar preguntarme cómo será el reencuentro con personas que amo y que perdí hace mucho, como mi padre. En cierta manera, me genera ilusión que eso suceda.

A veces la muerte se define como vacío, como un deterioro físico, pero también podemos pensarlo desde un modo mucho más positivo, desde las conexiones que se crean. Estas experiencias hacia el final de la vida, muchas veces hacen que el paciente valore más la vida que ha vivido. Y al verlo, las familias aprecian todo lo que ocurre y valoran mucho esta experiencia que ha tenido su ser querido.

Y tiene mucho sentido que en los últimos momentos de la vida el paciente comience a reflexionar sobre la vida, sobre lo que verdaderamente importa. Ya uno no piensa en los impuestos, en las facturas que tiene que pagar y demás. Entonces ahí, naturalmente, eso se da naturalmente, esos recuerdos de lo verdaderamente importante que están en algún lado de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, vuelven a la luz.