DANA provoca una devastadora inundación en Paiporta: una comunidad se reconstruye entre barro y pérdidas

El shock me envolvió cuando la electricidad y las señales de Internet desaparecieron, cortando cualquier conexión con el mundo exterior. Desde el balcón, contemplé la oscuridad, sólo interrumpida por la calle, un río embravecido que arrastraba escombros con una fuerza implacable. Los coches chocaban violentamente, y muebles, sofás y bombonas de butano se desparramaban por casas y negocios. Gritos inconexos resonaban en la noche mientras la gente pedía ayuda o gritaba asustada. Alguien susurró que una vecina del primer piso, incapaz de escapar, había perdido la vida.

- 1 año ago

diciembre 17, 2024

PAIPORTA, España – Cada día me levanto y trabajo para reconstruir mi academia de inglés. Junto con mi socio, que es el padre de mi hija, nos costó mucho tiempo y esfuerzo montarla y hacerla funcionar. El agua tardó sólo unos minutos en destruirla por completo y convertirla en ruinas.

Ha pasado más de un mes desde que la DANA azotó este lugar, ahora el barro está seco, y con el viento sopla y llega a todas partes. Circulamos con barbijos, mantenemos las ventanas y las puertas cerradas, pero nada nos va a quitar la esperanza de reconstruir lo que hemos perdido.

Lea más historias sobre medio ambiente en Orato World Media.

Cundió el pánico: «el agua se colaba por grietas y hendiduras, subiendo rápidamente hasta la altura del pecho»

El martes 29 de octubre por la tarde di clases a niños de varias edades en la academia. Hacia las seis llegaron los vehículos de la policía y los agentes ordenaron por megafonía que todo el mundo se quedara dentro. El barranco se había desbordado. El pánico se apoderó de mí mientras me esforzaba por asimilar la situación. Cogí mi teléfono y envié un mensaje a los padres de los niños, explicándoles lo que estaba ocurriendo e instándoles a que acudieran rápidamente. También me puse en contacto con Dani, mi pareja, sabiendo que su actitud tranquila me ayudaría en esta crisis.

Desde la ventana, vi cómo el agua subía sin cesar por las calles. Los niños lloraban desconsoladamente, y nosotros nos esforzábamos por consolarlos a pesar de no comprender del todo el desastre que se estaba produciendo. Algunos padres consiguieron recoger a sus hijos, pero los que vivían más lejos no pudieron llegar a tiempo. Con el paso de las horas, Dani, dos profesores, mi hija, otros tres niños y yo nos quedamos en la academia.

Para distraer a los niños, les pedimos que recogieran sus pertenencias y se pusieran los abrigos, simulando que nos preparábamos para irnos. Les repetimos que todo estaba bajo control. Sin embargo, el agua se colaba por grietas y rendijas, subiendo rápidamente hasta la altura del pecho y presionando ominosamente contra el cristal.

La voz de Dani sonó: «¡Tenemos que movernos! Va a reventar». Sin dudarlo, corrimos a un aula trasera. Momentos después, un rugido ensordecedor sacudió el edificio. La fachada de cristal se hizo añicos bajo la inmensa presión del agua, liberando un estruendo explosivo. El sonido resonó por toda la academia, un aterrador recordatorio de la fuerza destructiva que nos rodeaba. En esos segundos, la supervivencia se impuso y nos aferramos a la esperanza de mantener a todos a salvo en medio del caos.

Subida de las aguas en la academia: «Nos subimos a las mesas para sobrevivir»

Con una fuerza implacable, el agua entró en la academia, volcándolo todo a su paso como un río caudaloso. Nos subimos a las mesas, aterrorizados. Me quedé paralizada, incapaz de pensar con claridad. Un pensamiento sombrío resonaba en mi mente: «No saldremos de aquí». A pesar de mi miedo, intenté aparentar calma ante los niños. El agua derribó una mesa y golpeó la que ocupaba mi hija. Cayó al torrente, pero se levantó rápidamente y volvió a subir. Otro niño perdió el equilibrio y cayó, sumergiéndose durante unos segundos antes de que consiguiéramos agarrarle del brazo y sacarle de nuevo a flote. La subida del agua hizo que la academia dejara de ser un refugio para convertirse en una trampa. Teníamos que escapar.

Dani salió primero, buscando un lugar seguro para guiarnos. Abrió el acceso a un patio cercano y volvió para guiarnos. A medida que nos adentrábamos en la calle, la corriente arrastraba los coches a velocidades aterradoras. Alcancé a ver a una joven pareja aferrada el uno al otro, hundiéndose y saliendo a la superficie a medida que la corriente los arrastraba más lejos. Su destino sigue siendo un misterio. En medio del caos, seguimos adelante, cubriendo la corta distancia hasta el patio con la frágil esperanza de la salvación.

Una vez dentro, subimos a un apartamento del cuarto piso, donde una familia nos acogió con calidez y amabilidad. Empapados y llenos de barro, nos pusimos la ropa que nos prestaron. Con la poca batería que nos quedaba en el teléfono, informamos a los padres de los niños de que estábamos a salvo. Agotados, comimos algo rápido y los niños se durmieron enseguida. La pesadilla no había terminado, pero en ese momento, la seguridad y la amabilidad de unos desconocidos nos proporcionaron una fugaz sensación de alivio.

De la devastación a la esperanza: encontrar la luz tras las inundaciones

El shock me envolvió cuando la electricidad y las señales de Internet desaparecieron, cortando cualquier conexión con el mundo exterior. Desde el balcón, contemplé la oscuridad, sólo interrumpida por la calle, un río embravecido que arrastraba escombros con una fuerza implacable. Los coches chocaban violentamente, y muebles, sofás y bombonas de butano se desparramaban por casas y negocios. Gritos inconexos resonaban en la noche mientras la gente pedía ayuda o gritaba asustada. Alguien susurró que una vecina del primer piso, incapaz de escapar, había perdido la vida.

Por la mañana, el agua se retiró, mostrando la devastación por todas partes. Salí a la calle, que ahora parecía el escenario de una catástrofe. Los coches se amontonaban al final de la calle y me llegaron rumores de un cuerpo atrapado bajo ellos. Mi mente se adormeció, protegiéndome del caos. Los padres llegaron para recoger a los niños, y yo me dirigí a casa, evitando cualquier mirada a mi academia, reacia a enfrentarme a la inevitable destrucción.

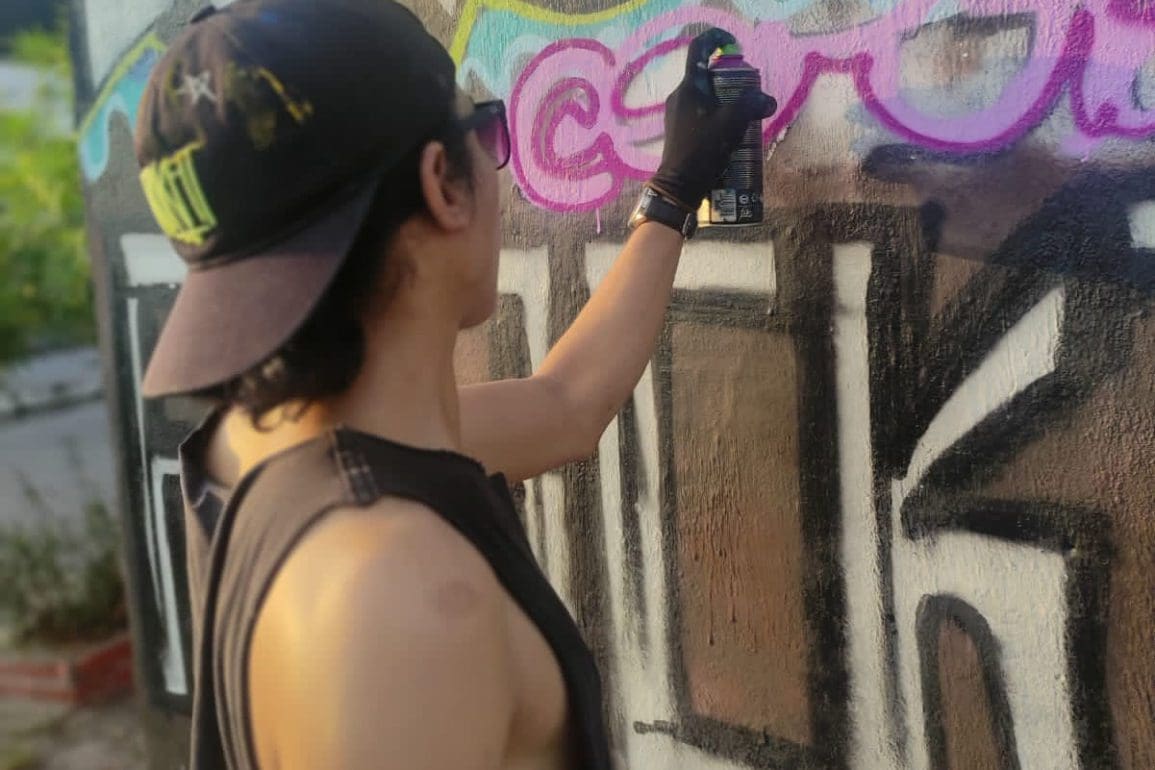

Después de lo que me parecieron días, reuní el valor para volver. Dentro, la incredulidad se apoderó de mí. La academia yacía enterrada bajo un lodo espeso, con muebles y pertenencias desaparecidos o irreparablemente arruinados. Al dar un paso adelante, mis pies se hundieron en el lodo, aferrándose como arenas movedizas. Abrumado, caí de rodillas, con la desesperación nublando mis pensamientos. «Reconstruir esto parece imposible», susurré.

Entonces llegaron los voluntarios, cargados de palas y poniéndose a trabajar en silencio. Su silenciosa determinación despertó algo en mí. Ver a desconocidos limpiar el barro y los escombros transformó la desesperación en esperanza. Su unidad y resistencia transformaron la devastación en un acto de desafío. En sus acciones, vi la belleza, un rayo de luz que se abría paso en la oscuridad. Lo que antes parecía el final, ahora parecía el comienzo de algo nuevo.

Reconstruir la vida tras la inundación

Los días se convertían en semanas, y cada momento se consumía en una rutina que embotaba mis pensamientos. Un día, tras una búsqueda interminable, por fin encontré mi coche. Había formado parte de mi vida durante años, transportando trozos de mi padre, objetos llenos de un valor sentimental irremplazable. El coche, roto y enterrado en el barro, descansaba a quinientos metros de donde lo había dejado antes de la inundación. Rompí las ventanillas para recuperar las pertenencias de mi padre, cuyo peso me superaba. Por primera vez, dejé correr las lágrimas, no de alivio, sino de la profunda tristeza que ya no podía contener.

Las noches no ofrecían escapatoria. El sueño desaparecía, sustituido por vívidas pesadillas de agua, olas imponentes y destrucción. El agotamiento y la mala alimentación, mantenida únicamente por alimentos ultraprocesados donados, dejaron mi cuerpo y mi mente sumidos en la niebla. La tristeza se convirtió en rabia y la motivación se agotaba con el paso de los días.

Paiporta perdió todo su color. Tonos marrones lo cubrían todo, desde los montones de basura hasta los restos fangosos de la vida. El olor a podrido perduraba, un recordatorio constante de la pérdida. Mi cuerpo se adaptó a la humedad y la podredumbre, pero un viaje a Valencia me devolvió a la realidad. Al volver a casa, el hedor a moho y humedad me abrumó. El polvo del barro seco llenaba el aire, quemaba gargantas y ojos, y nos obligaba a ponernos mascarillas.

Sin embargo, la esperanza persistió. Al principio, la desesperación se apoderó de nosotros; Paiporta parecía destinada a convertirse en una ciudad fantasma. Poco a poco llegó la ayuda y la gente se levantó con determinación. Los negocios volvieron a abrir y la resistencia sustituyó a la derrota. Dejé de pensar en el futuro. Cada día me concentraba en dar un paso adelante, sabiendo que el mañana llegaría a su debido tiempo.