Tragedia en el campo: un futbolista sufre una lesión mortal, el árbitro recuerda los trágicos momentos

El jugador que chocó con él se quedó paralizado en estado de shock a su lado, con lágrimas cayéndole por la cara mientras murmuraba: «¿Por qué? No quería hacerle daño».

- 2 años ago

mayo 29, 2024

CORRIENTES, Argentina – En un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas y, como árbitro, siempre me preparo para lo inesperado. Sin embargo, nada podría haberme preparado para afrontar una muerte sobre el terreno. Desde el día en que murió un jugador durante un partido, supe que mi carrera y mi vida no volverían a ser las mismas. Se convirtió en un recordatorio aleccionador de las responsabilidades que conlleva ser árbitro, y cambió fundamentalmente mi forma de enfocar cada partido.

Lea más historias deportivas en Orato World Media.

Interrupción de la rutina del árbitro durante el partido: «Giró en el aire y, trágicamente, chocó de espaldas contra un muro justo fuera del campo»

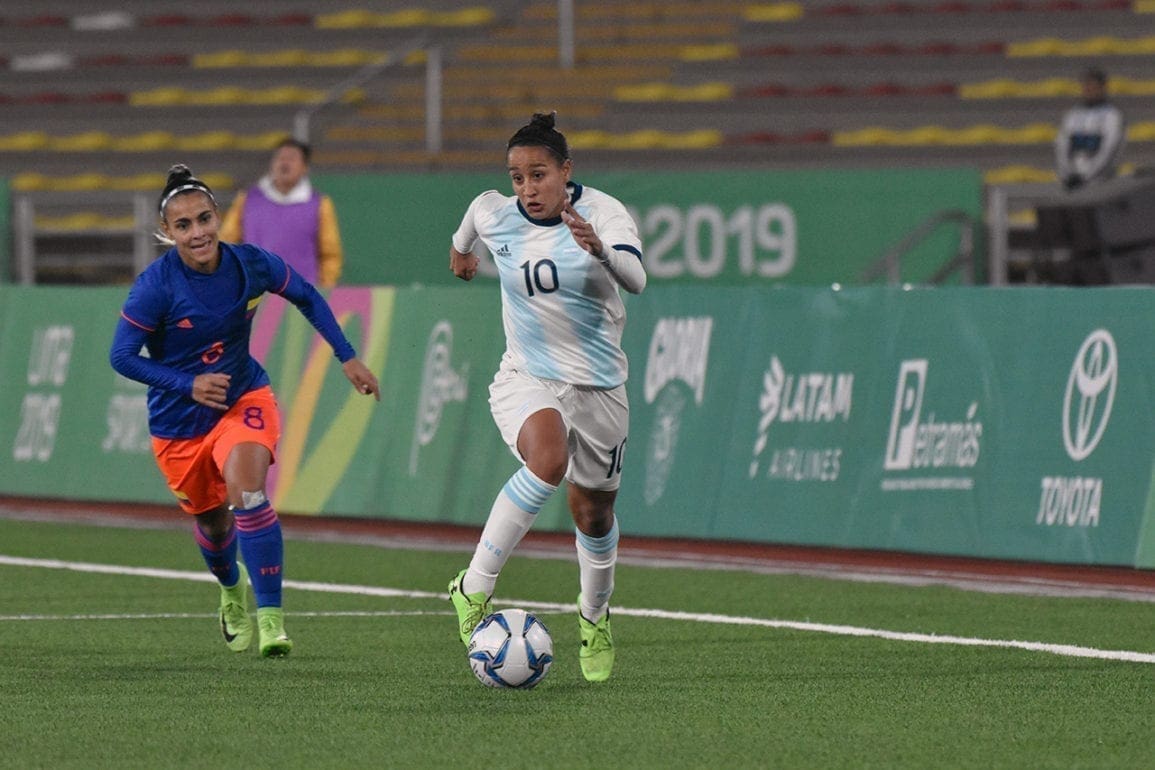

El 28 de abril de 2024, llegué temprano al estadio General San Martín para arbitrar un partido de la liga local entre Citrex y Pedro Ferré. Como de costumbre, en las concurridas gradas, los aficionados nos abucheaban. Me acomodé en mi papel, acostumbrado a los abucheos rutinarios. El partido comenzó con normalidad, con el Citrex de amarillo, controlando el ritmo con un juego de pases lento y estratégico. Eso me permitió recuperar el aliento. En cambio, Pedro Ferré, vestido de rojo, jugaba un estilo más rápido y vertical, desafiándome a esprintar constantemente para seguir el juego.

Al comienzo de la segunda parte, Ángel Ojeda, de Ferré, recibió un pase en ataque por la banda izquierda. Tras un pequeño choque con un defensa, tropezó pero recuperó el equilibrio. Opté por aplicar la regla de la ventaja y seguí de cerca la jugada, listo para hacer sonar el silbato si era necesario. De repente, Ojeda intentó controlar un balón ligeramente pasado. En ese momento, el toque ligero y la gran velocidad del defensa le hicieron perder el equilibrio.

Giró en el aire y, trágicamente, chocó de espaldas contra un muro justo al lado del terreno de juego. El estadio se sumió en un silencio atónito cuando se golpeó contra la pared con un ruido sordo que resonó. El impacto parecía grave. Mientras Ojeda yacía inmóvil sobre el terreno de juego, fui testigo de cómo sus miembros se retorcían de forma antinatural, y pronto empezó a convulsionar. Reconociendo la gravedad de la situación, hice sonar mi silbato con urgencia, en señal de atención médica. Los paramédicos, que ya estaban en alerta, se apresuraron a entrar en el campo para asistirlo. El público observó atónito cómo los paramédicos daban la vuelta a Ojeda, mostrando la sangre que manaba de su nariz y boca.

Giro trágico: cuando la ambulancia partió con Ojeda, el estadio se vació lentamente, dejándome solo con mis pensamientos

El jugador que chocó con él se quedó paralizado en estado de shock a su lado, con lágrimas cayéndole por la cara mientras murmuraba: «¿Por qué? No quería hacerle daño». Compañeros de equipo de ambos bandos, sobrecogidos por la escena, comenzaron a llorar, formando un círculo de dolor en torno a su compañero caído. El padre de Ojeda se abrió paso entre la multitud para alcanzar a su hijo, con el rostro marcado por la desesperación.

Yo también quería llorar. Me sentí totalmente impotente, incapaz de hacer nada por el chico que moría ante mis ojos. El desgaste emocional fue inmenso, pero como árbitro, mi papel de figura de autoridad me exigía mantener la compostura para infundir calma a los demás. En medio del caos, los jugadores me buscaban para que les guiara. Como árbitro, tenía que mantener la calma, proporcionando estabilidad en un momento cargado de emoción e incertidumbre.

Aunque me pesaba el corazón, tuve que encarnar la fuerza y el control para ayudar a manejar la situación. Contuve mis lágrimas. El partido se detuvo inmediatamente, sin que se pensara en reanudarlo. La gravedad de la lesión dejó claro que el fútbol del día era intrascendente comparado con la vida que pendía de un hilo. Cuando la ambulancia se marchó con Ojeda, el estadio se vació lentamente, dejándome a solas con mis pensamientos.

Homenaje a Ángel Ojeda: «Este trágico partido marcó un antes y un después definitivo en mi carrera»

Solo en el vestuario, esperé las noticias del hospital. Me sentía atormentado por una experiencia similar del verano anterior. Mientras trabajaba como socorrista en la playa, alejé a un grupo de adolescentes de una zona de baño peligrosa. Más tarde, ese mismo día, me enteré de que habían regresado y, trágicamente, uno se ahogó. Este recuerdo intensificó mi tensión actual por el incidente de Ojeda, haciéndome cuestionar si podría haber hecho más.

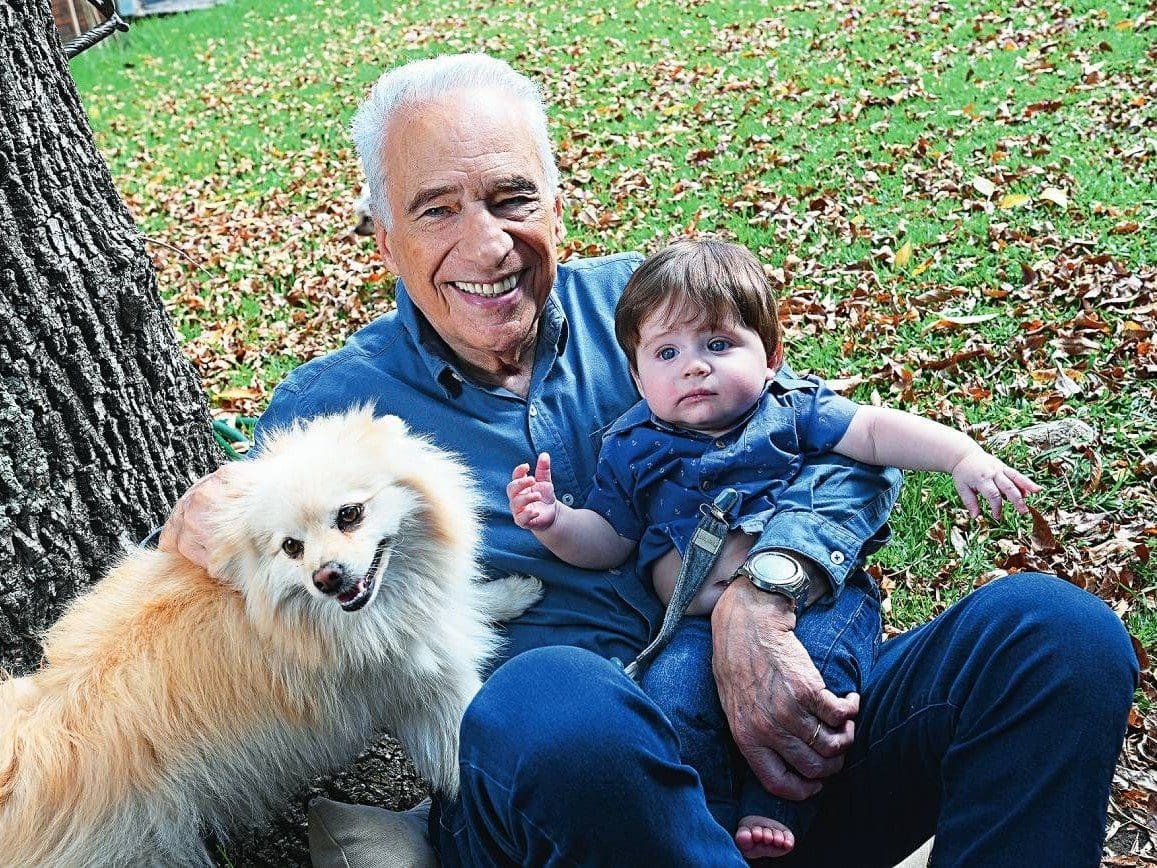

Durante mi soledad, lloré, liberando las emociones que normalmente ocultaba en casa para proteger a mis hijos pequeños de las preocupaciones. Más tarde, esa misma noche, el hospital confirmó la muerte de Ojeda, lo que agravó la sensación de pérdida y responsabilidad que sentía. Me sentí agotado, recogí mis pertenencias y me dirigí a casa, con mis pensamientos puestos en la familia de Ojeda y en el inimaginable dolor que estaban experimentando.

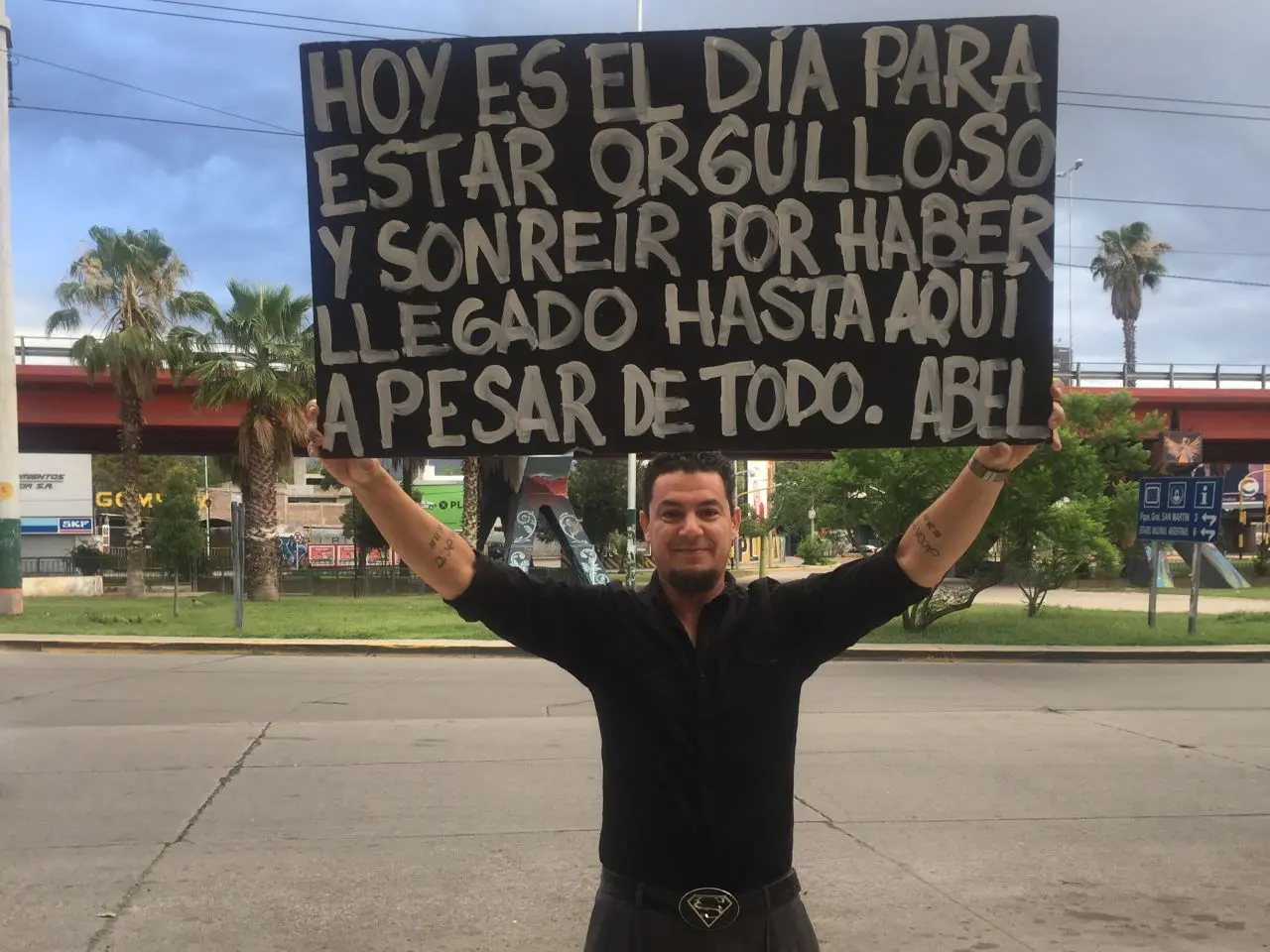

Días después, asistí a un homenaje a Ángel Ojeda en un campo de fútbol sala local. Aunque no tenía ninguna relación personal con él ni con su familia, me sentía en la obligación moral de darle el pésame. Al acercarme a su padre, me impresionó la profundidad de su dolor, una profunda tristeza con la que podía empatizar pero que nunca llegaría a comprender del todo. Hablé sinceramente desde el corazón y luego me alejé, sintiéndome algo aliviado, como si me hubiera desprendido de una pesada carga emocional.

Este trágico partido marcó un antes y un después definitivo en mi carrera. Cambió mi perspectiva del deporte y de mi papel en él. Cuando volví a arbitrar semanas más tarde, lo hice con un nuevo propósito y un renovado aprecio por cada momento que pasaba en el campo.