Angustia en Tulum: un joven muere de viruela del mono después de que los médicos ignoraran sus síntomas

Nos reunimos en círculo junto al mar. El sacerdote ofreció bendiciones en lengua maya. De pie ante las olas, liberamos sus cenizas en el agua. Cuando se mezclaron con el mar, por fin parecía libre. Se fundió con el lugar que tanta alegría le había dado.

- 1 año ago

noviembre 28, 2024

TULUM, México – Persiguiendo sus sueños, Santiago se marchó a México. Se instaló en Playa del Carmen, un vibrante paraíso de aguas turquesas y animadas calles llenas de oportunidades. En un hostal, encontró la alegría gestionando sus servicios, dando la bienvenida a viajeros de todo el mundo3Santiago se convirtió en la cara cálida y familiar que recibía a los huéspedes, compartía historias y ofrecía consejos.

Encarnaba el espíritu aventurero del lugar. Entonces, todo cambió. Recuerdo perfectamente la llamada. Santiago mencionó casualmente un pequeño grano en la nariz. Parecía inofensivo, un detalle digno de mención. Sin embargo, esa pequeña imperfección se convirtió en el primer signo de una pesadilla que no podíamos prever. Nunca imaginé que pronto perdería a mi hijo a causa de la viruela del mono.

Lea más historias sobre salud en Orato World Media.

Santiago se trasladó a México persiguiendo sus sueños

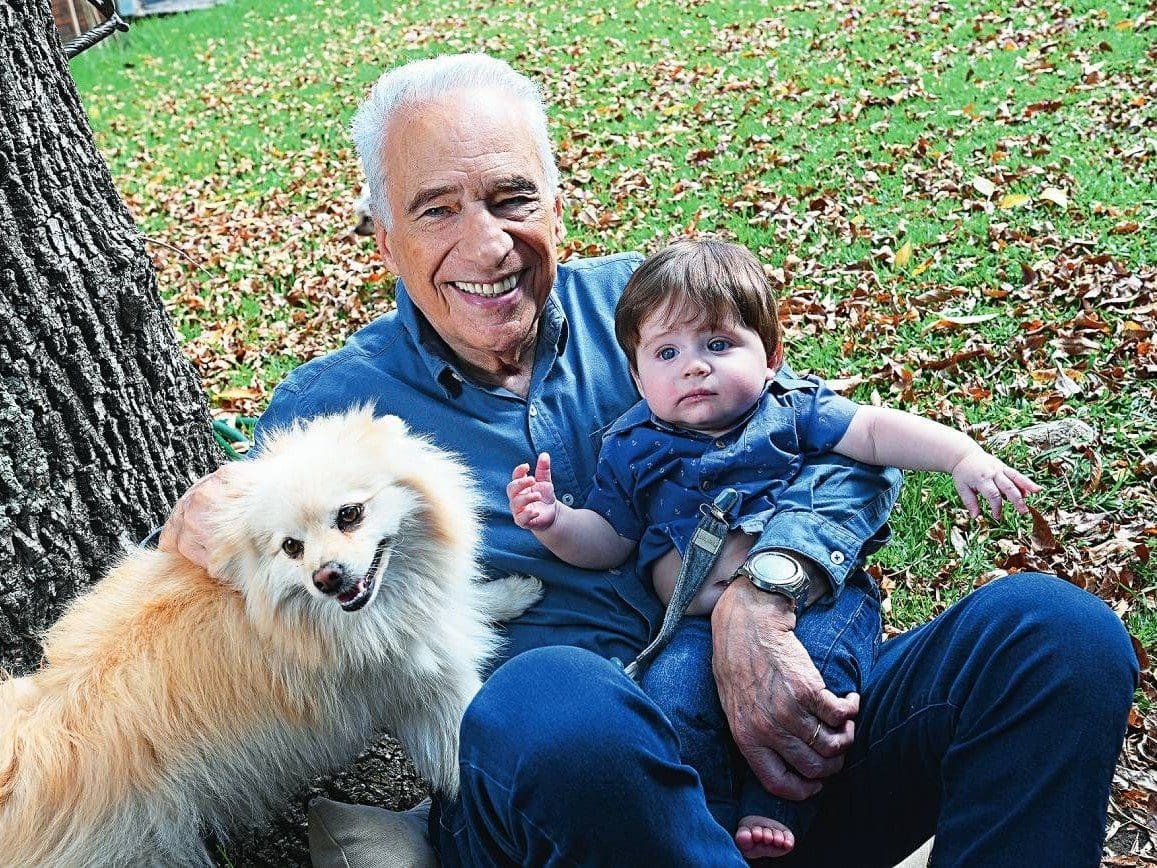

De niño, Santiago era un torbellino de energía. Sus brillantes ojos verdes, llenos de curiosidad, ardían como llamas gemelas. A los diez años, se vestía de gaucho para sus clases de folclore, golpeando el suelo con sus botas con una precisión hipnotizadora. Captaba la atención de todos y parecía ajeno a los aplausos. Se concentraba únicamente en el ritmo que creaba y en la armonía de sus pasos con la tierra. Al verlo, tan pequeño y tan seguro de sí mismo, me maravillaba su valentía.

Había algo en la mirada de Santiago. Mostraba un anhelo de más, una chispa que insinuaba sueños demasiado vastos para los confines de nuestro mundo. Parecía destinado a alcanzar algo extraordinario. Con sus manos, confeccionaba trajes y daba vida a personajes de su invención. Transformaba lo ordinario en algo mágico. A menudo sentía que incluso Córdoba era demasiado pequeña para él. Su risa iluminaba la casa y su corazón parecía buscar siempre algo más grande que él.

Persiguiendo su destino, Santiago viajó a México. Se instaló en Playa del Carmen. En un hostal, dirigió la administración y recibió a viajeros de todo el mundo. Santiago se convirtió en el rostro cálido y amable que recibía a los huéspedes. Para él, no era sólo un trabajo, era una oportunidad de conectar, compartir sueños y aprender del caleidoscopio de culturas que pasaban por allí. En ese entorno animado y cambiante, encontró un sentido de propósito y realización.

Primeros signos de viruela del mono: Santiago mencionó un pequeño grano

México se convirtió en el primer capítulo de los grandes sueños de Santiago. Planeaba ahorrar dinero, explorar Europa y, con el tiempo, viajar por el mundo y reunirse con sus hermanas. Hablaba apasionadamente de sus planes de visitar Tulum, explorar islas lejanas y abrazar cada experiencia con la intensidad que le definía. Santiago anhelaba el viaje en sí. Soñaba con una vida en movimiento, llena de descubrimientos y horizontes infinitos. El trabajo en el hostel le sirvió de comienzo, y cada paso le acercaba más a la vida que siempre había imaginado.

De repente, un día, todo cambió. Recuerdo perfectamente la llamada. Santiago me dijo que tenía un grano en la nariz, algo tan pequeño y aparentemente insignificante que ninguno de los dos le dio importancia. Esa pequeña mancha marcó el comienzo de una pesadilla que nunca imaginamos. Pocos días después, el estado de Santiago empeoró. La urticaria se extendía implacable por su piel. La fiebre le minaba las fuerzas y el dolor en las articulaciones y el pecho era tan intenso que apenas podía moverse.

Iba de un médico a otro, pero todos descartaban sus síntomas como estrés o ataques de pánico. Nuestras llamadas se convirtieron en un salvavidas, frágil pero vital, a medida que se deterioraba. Al principio, intentaba parecer optimista, restando importancia a su estado. «Es sólo un resfriado, mamá, no te preocupes», decía. Pero su voz le delataba. Sonaba apagada y sin chispa. Le pedía detalles, escuchando atentamente en busca de algún signo de alarma, pero él se desentendía. A menudo desviaba la conversación hacia anécdotas sobre el albergue o los lugares que había visitado antes de caer enfermo.

Santiago se vuelve distante y frágil a medida que su salud decae rápidamente

Cada llamada me dejaba cada vez más intranquila. Santiago parecía alejarse. Con cada conversación, lo sentía más distante y más frágil. El Santiago que yo conocía se desvanecía lentamente de mi alcance. La distancia se hizo insoportable. Quería estar a su lado, apoyarle en este calvario. Desde Córdoba, sentí cada uno de sus síntomas como si fueran míos. Cada vez que me describía un nuevo dolor o las ronchas que se extendían por su piel, la angustia se apoderaba de mí.

Santiago admitió que ya no tenía fuerzas para salir de su apartamento y que le costaba respirar. Le pedí que fuera al médico, pero desoyó mis súplicas e insistió en que se le pasaría. Se hizo eco de las afirmaciones de los médicos de que sólo era estrés, como una mala racha temporal. Mi instinto me decía que estaba pasando algo mucho más grave. Me sentía impotente y sabía que necesitaba a alguien a su lado, pero lo único que podía hacer era escucharlo y apoyarlo desde la distancia.

Las noches se volvieron tortuosas. No conseguía conciliar el sueño mientras repetía una y otra vez nuestras conversaciones, escudriñando cada palabra y cada pausa en busca de respuestas. Imaginaba su cuerpo, antes vibrante y fuerte, ahora frágil y vulnerable. La idea de no estar allí para ayudarle me desgarraba el corazón. A menudo me despertaba sobresaltada, con su imagen vívida en mi mente. El peso aplastante de su aislamiento en aquel apartamento me abrumaba. En esos momentos, una profunda tristeza me consumía y luchaba por contener las lágrimas.

Tras numerosas bajas, los médicos reconocen por fin la gravedad del estado de Santiago

El deterioro de Santiago fue rápido y desgarrador. Sus mensajes eran cada vez más breves, su voz débil y tensa. Con cada conversación, su angustia se hacía más evidente, y sentí que Santiago sabía que su cuerpo le estaba fallando. A medida que sus síntomas empeoraban, la situación se convertía en una pesadilla. Las ronchas se le extendieron por la cara y los genitales, mientras un dolor punzante le recorría las piernas y le impedía caminar. En la cara se le formaron heridas profundas y dolorosas que le impedían mirarse al espejo.

Un amigo íntimo intervino, ayudándole a ir y volver del hospital, pero cada visita terminaba con los mismos diagnósticos despectivos: estrés o ataques de pánico. Cada vez que oía esas palabras, su frustración e impotencia aumentaban, rompiéndole pedazo a pedazo. Santiago buscaba respuestas desesperadamente, pero el sistema médico seguía fallándole. Su fuerza, tanto física como emocional, menguaba a medida que el peso de la incertidumbre se apoderaba de él.

Tras una última visita al hospital, los médicos comprendieron por fin la gravedad del estado de Santiago. Lo ingresaron de inmediato y las pruebas confirmaron una agresiva infección de viruela del mono que ya se había extendido a los pulmones. Su hermana Rocío vino corriendo desde Chihuahua para estar a su lado. El médico que lo atendió, al ver el frágil estado de Santiago, decidió intubarlo. La última imagen de él consciente permanece grabada en mi mente: su rostro cubierto de dolorosas heridas, grabado con una mezcla de resignación y sufrimiento. En aquella cama de hospital empezó realmente su batalla.

Una enfermedad despiadada: la agresiva viruela del mono

Para mí, la enfermedad de Santiago se convirtió en un enigma. Sabía que la viruela atacaba gravemente la piel y debilitaba el organismo, pero nunca imaginé con qué crueldad consumía a alguien tan joven y fuerte como mi hijo. Tras el diagnóstico de viruela del simio, me informé a fondo. Leí sobre los síntomas, los tratamientos y los resultados. Cada palabra me llenaba de una mezcla contradictoria de pánico y esperanza. Me aferré desesperadamente a la idea de que ahora lo sabíamos y que estaba con los médicos. Me aseguré de que se recuperaría, pero en el fondo empezó a arraigar un miedo atroz.

Rocío me llamaba regularmente desde el hospital, con la voz temblorosa cuando me contaba su estado. Intentaba parecer fuerte, pero su angustia se filtraba en cada palabra. Me contaba cómo le ayudaba a comer, cómo le ajustaba la posición en la cama y cómo le levantaba el ánimo en los momentos en que el dolor le abrumaba. Absorbí cada detalle, sintiendo como si el tormento que describía me hubiera ocurrido a mí. A veces me derrumbaba en medio de la conversación, incapaz de contener las lágrimas. Pensaba en la fortaleza de Rocío, en su valentía para afrontar de cerca el sufrimiento de Santiago, y me dolía por los dos.

Los médicos explicaron a Rocío el estado crítico de Satiago y la progresión de la enfermedad. La infección se extendía más allá de la piel, atacando sus órganos internos, en particular los pulmones. Su cuerpo parecía estar perdiendo la batalla en todos los frentes. Aunque el equipo médico trabajó incansablemente para estabilizarlo, el daño resultó profundo. Las posibilidades de una recuperación completa se alejaban cada día que pasaba. La infección se había instalado profundamente.

México se convirtió en una pesadilla interminable de burocracia y restricciones

Aun así, me negaba a perder la esperanza. La idea de perder a Santiago me parecía insoportable. Confiaba en su fuerza, su juventud y su resistencia. Me repetía una y otra vez que le quedaba mucha vida por vivir, muchos sueños por cumplir. Sin embargo, a medida que el dolor se intensificaba y las llagas se multiplicaban, algo empezó a cambiar en él. Percibí una silenciosa resignación. Llegar a México se convirtió en una pesadilla interminable de burocracia y restricciones.

En mi desesperación, lo intenté todo. Reservé vuelos, rellené un sinfín de papeles e hice llamadas telefónicas desesperadas. Sin embargo, cada intento se desmoronaba bajo el peso de la burocracia. El tiempo se me escapaba de las manos, cada segundo más pesado que el anterior. Cada espera en el aeropuerto era como un golpe en el pecho. Las noticias que recibía creaban un torbellino de alivio y temor. Me quedé atrapada en el limbo. La carga financiera también se hizo inmensa. Entre el vuelo de emergencia, los crecientes gastos médicos y la avalancha de papeleo necesario, los costes crearon un muro que me separaba de mi hijo.

No tenía el lujo de disponer de tiempo para pensar cómo abarcarlo todo. Así que organizamos una colecta. Amigos, familiares e incluso desconocidos se unieron para ayudar. Las contribuciones llegaron como una red de manos que se tendían para levantarme en mi momento de desesperación. Esta ola de solidaridad se convirtió en mi salvavidas, un rayo de esperanza de que aún podría volver a abrazarlo. Mientras tanto, Rocío contaba los días que pasó en el hospital, compartiendo cómo el estado de Santiago empeoraba y cómo cada minuto se convertía en una lucha por respirar.

La muerte de mi hijo me dio como un golpe

Mi hija me llamaba todas las noches. Intentaba parecer fuerte, pero yo oía la angustia y el miedo en su voz. Me hablaba de su estado, pero al final me decía: «Mamá, apenas puede moverse». Esas palabras me atormentaron. Me explicó los incansables esfuerzos del médico por aliviar su dolor, pero éste seguía siendo constante, como una batalla inútil. Agotado y cansado, Santiago no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. En raras ocasiones, intentaba sonreír a Rocío, como si quisiera tranquilizarla a pesar del abrumador sufrimiento que llevaba grabado en el cuerpo.

Me dijo que su espíritu parecía disminuir cada día que pasaba, desgastado junto con su fuerza física. Al verlo desvanecerse, lloraba en silencio junto a su cama, impotente pero decidida a permanecer a su lado a pesar de todo. La noche del 1 de septiembre, mi hermana se presentó en mi puerta sin avisar. Su visita me resultó extraña y, en cuanto la vi, me invadió una oleada de temor. No necesitaba que hablara, ya lo sabía.

«¿Pasó algo con Santiago?» pregunté, con la voz temblorosa. No encontraba las palabras; sólo asintió, y en silencio, la muerte de mi hijo me golpeó. La noticia me destrozó. Un frío penetrante se apoderó de mi corazón y un vacío insoportable me envolvió. Abracé a mi hermana con fuerza, buscando consuelo pero sin encontrarlo. Las palabras carecían de sentido. Juntas, soportamos el peso de nuestro dolor compartido.

La fría realidad se impuso: Santiago ya no estaba ahí para saludarme

Imágenes de Santiago inundaron mi mente: sus brillantes ojos verdes, su sonrisa franca y su energía inagotable. Sentí que una parte de mí se desgarraba. Comprendí entonces que nunca volvería a verle. Nuestro próximo encuentro sería simbólico: una despedida en un mundo en el que Santiago ya no existía. Sin embargo, sentí que una parte de él permanecía conmigo para siempre, entrelazada con mi ser, guiándome a través del silencio de su ausencia.

El 5 de septiembre viajé a México. Era un viaje que no quería hacer, y el más desgarrador de mi vida. Mi hermana se unió a mí, y su presencia se convirtió en una fuente de consuelo. Me aferré a una frágil esperanza, diciéndome a mí misma que esto no era real. Tal vez encontraría a Santiago esperándome en la terminal, igual que la última vez que nos vimos.

Subimos al avión y el tiempo pareció fragmentarse, alargándose insoportablemente entre cada escala y cada vuelo. El zumbido de los motores y el murmullo de los pasajeros se apagaban bajo el peso de mi pecho. Mis pensamientos giraban sin cesar. Pensé que debería haber venido antes, mucho antes. Cuando por fin vi las luces de México por la ventanilla, me asaltó una fría realidad. Santiago ya no estaba ahí para recibirme.

La ciudad se alzaba como algo desconocido y hostil. Sin embargo, también era el último lugar donde Santiago vivió, rió y soñó. Sentí esa contradicción. En el aeropuerto me recibieron mi sobrino y Rocío. Sus ojos reflejaban mi dolor y sus abrazos evitaron que me derrumbara. Juntos nos dirigimos a Tulum, donde celebramos una ceremonia por Santiago. El silencio en el coche era pesado.

La ceremonia de despedida de Santiago fue perfecta

Cada paso de mi viaje por México me acercaba más al mar, a la última morada de Santiago. A medida que me acercaba a una despedida para la que no me sentía preparada, me debatía entre la negación y la aceptación. El impulso de aferrarme chocaba con la necesidad de dejar ir. Mi sobrino ayudó a organizar la ceremonia de despedida de Santiago. Elegimos un temazcal en Tulum [una especie de cabaña de sudar originaria de los pueblos indígenas]. Estaba en un lugar apartado de la selva que a él le encantaba. La energía vibrante, llena de música y vida, reflejaba su espíritu aventurero. Era perfecto, tal y como Santiago lo habría querido.

Nos reunimos en círculo junto al mar. El sacerdote ofreció bendiciones en lengua maya. De pie ante las olas, liberamos sus cenizas en el agua. Cuando se mezclaron con el mar, por fin parecía libre. Se fundió con el lugar que tanta alegría le había dado. El crepúsculo pintó el cielo de naranja y rosa. El aire llevaba el aroma húmedo de la selva mezclado con la sal del océano.

Las antorchas parpadeaban a nuestro alrededor y su luz se mecía al ritmo de la música que pinchaba un DJ local. El murmullo de la multitud, las risas suaves y las melodías familiares que tanto apreciaba Santiago creaban una armonía agridulce. Cada sonido y cada aroma me recordaban su naturaleza audaz y despreocupada. Las lágrimas corrían por mi cara mientras el viento me rozaba la piel, llevándose mis despedidas en susurros.

Por un momento, le sentí allí, en la música, las olas, la brisa. Lo sentí como parte del lugar que amaba tan profundamente. Me sentí triste pero en paz. Nuestra despedida de Santiago quedó grabada para siempre en mi corazón. Volver a casa fue tan doloroso como dejarlo atrás. Santiago era el hijo de mis sueños, un espíritu libre, amable y alegre. Me quedo con su risa y a menudo imagino los lugares que soñaba que exploraríamos juntos.