Trata de adolescentes al Barrio Rojo de la India; algunas trabajadoras sexuales tienen sólo siete años

Me prometió un palacio y un príncipe, pero en lugar de eso, me dejó en uno de los burdeles más sucios de Calcuta. Destrozó mi confianza con sus falsas promesas y nunca volvió para cumplir su promesa de volver conmigo.

- 2 años ago

junio 4, 2024

Advertencia: Esta historia contiene una descripción gráfica de la prostitución/trabajo sexual y puede no ser adecuada para algunos lectores.

KOLKATA, India – A los nueve años, mi padre abandonó nuestro hogar, dejando a mi madre sola al cuidado de los tres niños pequeños. En una situación económica desesperada, apareció un hombre que parecía un rayo de esperanza. Este hombre, al que me refería como «tío», vivía en Dhaka, la capital de Bangladesh. Mi madre, pariente de nuestro vecino, trabajaba de doméstica en su casa.

Un día, el hombre visitó nuestra casa y expresó su deseo de adoptarme. Prometió criarme bien y darme una educación. Aunque mi madre dudó al principio, acabó cediendo a las circunstancias. Ella creía que enviarme lejos podría llevarme a una vida mejor. Al cabo de un mes, el hombre formalizó el proceso de adopción y me llevó a la India.

Recuerdo que este hombre me prometió que viviría en un palacio y tendría un príncipe. En lugar de eso, me abandonó en uno de los burdeles más sucios de Calcuta, destrozando mi confianza. Nunca volvió.

Lea más reportajes de todo el mundo en la categoría Sexo y Género de Orato World Media.

De la promesa a la traición: el viaje de una joven al burdel de Calcuta

Muchas niñas sueñan de mayores con su príncipe azul, inspiradas en los cuentos de hadas. La idea de un hombre atractivo que cuida de una mujer está arraigada en nuestra conciencia colectiva, independientemente del trasfondo cultural. Sin embargo, estas historias nunca reflejaron mi experiencia vital. Mi madre nunca encontró a su príncipe azul. Más bien, soportó un matrimonio abusivo. La ira de mi padre, alimentada por el alcohol, no sólo afectó a mi madre, sino también a mis hermanos pequeños y a mí. Este patrón siguió siendo algo común en Bangladesh, donde la pobreza y las normas sociales contribuyen a la violencia contra las mujeres.

Se produjo un giro inesperado cuando el hombre que me prometió una vida mejor me adoptó y me dejó en Calcuta, en un burdel. Era el lugar más sucio que había visto nunca. Al llegar al burdel Khala, una mujer corpulenta me saludó. Me bañó, me alimentó y me dio ropa nueva. Yo dormía en una cama junto a la suya en su habitación. Su amabilidad destacó en este duro entorno. Las otras chicas del burdel me trataban como a una hermana pequeña, jugaban conmigo, me maquillaban, me pintaban las uñas y compartían sus horquillas.

A pesar de que ahora tengo 16 años, le digo a la gente que tengo 20. Al llegar al burdel, adopté una nueva identidad como Tuktuki, una chica hindú, aunque soy musulmana. «Ma», la proxeneta, es ahora mi familia. Me da de comer, se asegura de que tenga ropa de fiesta y se ocupa de mi bienestar siempre que traiga dinero. Sin embargo, todo tiene una condición: tengo que trabajar y ganarme el sustento.

Una fuga frustrada acaba en horror: una niña violada por la policía

Cuando llegué por primera vez a Khala, las otras chicas me hicieron sentir segura, pero sólo temporalmente. Al cabo de un año, todo cambió. Ma me maquilló la cara y me alineó con otras 22 chicas. Nos quedamos allí, esperando a que los clientes masculinos eligieran. Al principio, no comprendía la situación. Pensé sinceramente: «Quizá nos estén seleccionando para volver a casa». La realidad no tardó en golpear con fuerza.

Este hombre gordo y feo me eligió primero, probablemente porque era la más joven. Entré en una habitación con él y mi confusión se convirtió en horror. Durante el acto, me desmayé y, cuando recuperé el conocimiento horas después, me vi sangrando. La verdad me golpeó cuando me di cuenta de que era una mercancía, un objeto para su placer. Intenté escapar, pero me atraparon. El proxeneta me encerró en un cuarto oscuro durante una semana y me golpeó con un grueso palo de madera. Golpearon cada parte de mi cuerpo todos los días durante una semana, asegurándose de no dejar marcas visibles en la cara, el pecho, los muslos o el estómago, ya que disuadirían a los clientes.

A pesar de los golpes, persistí. Una noche, cuando la tía estaba borracha y su hermano no estaba, huí. Corriendo tan rápido como pude, me encontré con un policía. La desesperación se apoderó de mí cuando compartí mi historia y supliqué ayuda. En lugar de eso, él y sus amigos me violaron y me devolvieron a Sonagachi. Allí encontré un nuevo burdel y una nueva tía. La policía, antes protectores, se convirtieron en mis depredadores. Mi miedo desapareció y sentí que ya no tenía nada que perder.

Trata de menores en prostíbulos: una inquietante preferencia por las niñas más pequeñas

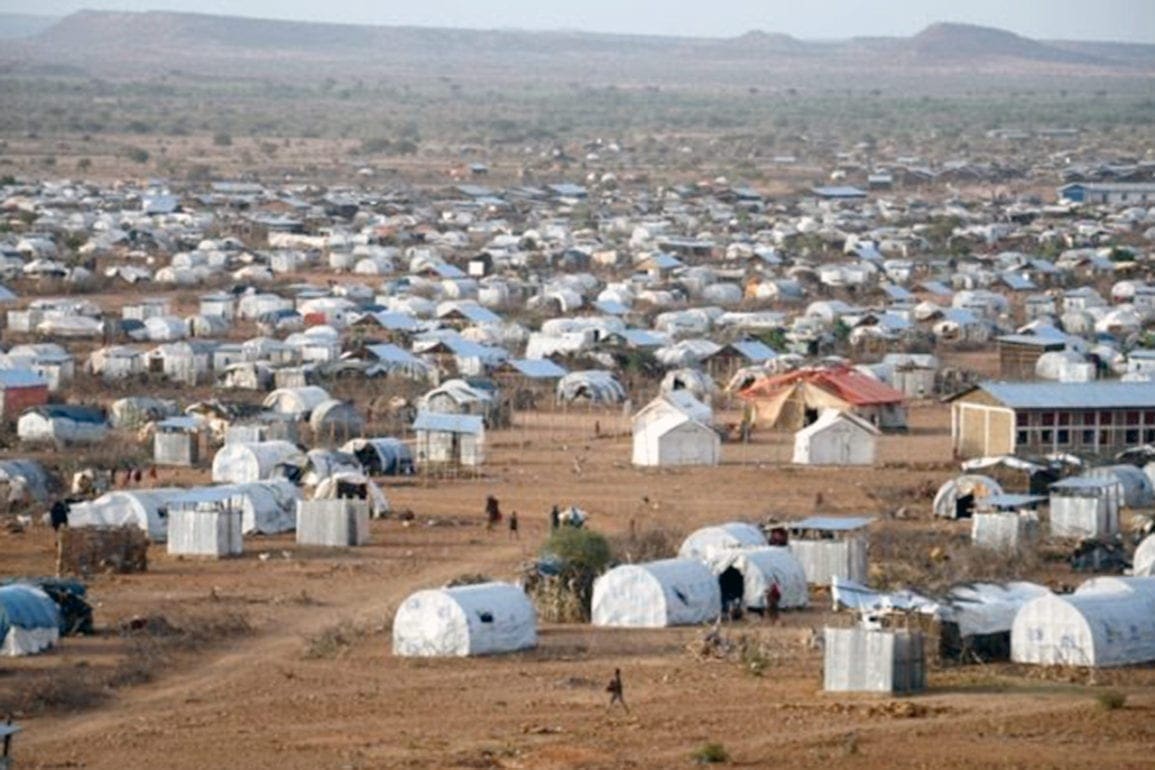

He vivido en mi burdel actual durante los últimos seis años. En este lugar, 24 chicas comparten 10 habitaciones. Algunas chicas nos visitan sólo para charlar durante las horas de menor actividad. La tía no nos emplea directamente a todas. Unas pocas chicas operan de forma independiente, alquilando habitaciones en Sonagachi por unas 5.000 rupias (60 dólares estadounidenses) al mes. Hace sólo dos años se produjeron cambios drásticos. Nuestra bulliciosa clientela incluía hasta 15 clientes al día en las horas pico. Yo cobraba entre 1.000 y 1.500 rupias (entre 11 y 17 dólares) por hora, mientras que algunas chicas de categoría alta exigían hasta 6.500 rupias (77 dólares).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 nos golpeó duramente, y ahora funcionamos con un sistema de tarifa fija: 500 rupias (6 dólares) por cliente y hora. La tía (a la que cariñosamente llamamos «Ma») recibe la mitad de nuestros ingresos, y los clientes pagan un 25% adicional como cargo por servicio. Nos visitan clientes de toda condición: universitarios, abogados, hombres casados, extranjeros y taxistas. Las redadas policiales alteran a veces nuestra rutina, pero la tía gestiona la situación ofreciendo a una de sus mejores chicas y pagando a las autoridades.

Se produce una delicada danza, y todo depende de esa crucial interacción de una hora. La concienciación ha aumentado, modificando el panorama y cambiando nuestro negocio. Ya no esperamos pasivamente en el burdel, sino que desfilamos activamente por las calles a partir de las 11 de la mañana en busca de clientes potenciales. La competencia es feroz. Ahora los traficantes consiguen niñas de tan solo 7 años, llenando los burdeles. Como trabajadoras de más edad, nos vemos apartadas. Cuando los clientes tienen que elegir entre uno de 16 años y otro de siete, suelen optar por el más joven. Resulta inquietante que estas jóvenes no insistan en utilizar protección durante el coito.

Los burdeles de Sonagachi exponen a las trabajadoras del sexo a riesgos sanitarios, drogas y aislamiento

La vida en los burdeles de Sonagachi dista mucho de ser de color de rosa. A pesar de que varias ONG nos han formado sobre el VIH, el SIDA y los derechos de las trabajadoras del sexo, y nos han enseñado a insistir en que los clientes lleven preservativo, la realidad es muy distinta. Aunque muchos clientes cumplen, algunos sobornan a la «Ma» con un 25% extra para saltárselo. Dan prioridad a sus intereses comerciales sobre nuestra salud y bienestar, y no nos permiten acudir a los controles del VIH y el SIDA en los campamentos.

Los clientes suelen llegar intoxicados o bajo los efectos de sustancias como la nicotina y la heroína, lo que agrava los riesgos. Su juicio y su capacidad para consentir el uso de protección siguen estando mermados. Lo experimenté en carne propia cuando un cliente insistió en que me drogara con él. Me hizo enfermar y me causó una importante pérdida de ingresos, que tuve que recuperar al día siguiente.

Además, los muros del burdel confinan nuestra existencia, prohibiéndonos placeres sencillos como ver películas en el cine. Encontramos consuelo en los raros acontecimientos en los que el dueño de un burdel proyecta una película en la calle, poniendo de relieve el aislamiento y las restricciones que definen nuestras vidas.

Amor secreto: imaginar una vida mejor para la futura hija

Viviendo en este lugar, anhelo escapar, pero «Ma» me mantiene aquí. Aunque me trata bien y no me atormenta, sigo atada. Hace tiempo, prometió enviarme a Bombay, pero nunca cumplió ese sueño. He elegido quedarme; ¿adónde iría si no? La sociedad me etiquetará para siempre como prostituta, negándome la inclusión. La policía me violó, socavando mi confianza en los hombres. Aunque me case con un príncipe, me adorne con finos saris, resida en un gran palacio y monte en coches lujosos, el estigma persistirá.

De mis años en este burdel aprendí a contentarme con lo que tengo. Mi madre me envió con ese hombre con la intención de que fuera feliz, así que elegí contentarme. No puedo escapar porque recuerdo las palizas y las violaciones. Si este es mi destino, que así sea. Sin embargo, una vez soñé con ser enfermera y cuidar de los demás. Ese sueño sigue siendo inalcanzable.

Hay un hombre al que considero mi amor secreto. Taxista y cliente habitual, pienso en casarme con él algún día. Por mis sentimientos, no le cobro. Paga un cuarto a la tía. Las chicas me advierten que no me fíe de él; suponen que sólo busca sexo barato. Sin embargo, si algún día nos casáramos, me iría lejos de este lugar. Si alguna vez tuviera una hija, no nacería en el burdel. La educaría y le daría una vida segura y respetable. Ella no viviría su vida en la oscuridad como yo.