Víctima de tortura infantil fue sometida a terapia de choque en Nueva Zelanda

La terapia de choque utilizada como tortura en niños en el Hospital Lake Alice está bien documentada. La práctica continuó en el Aukland General Hospital hasta 1999.

- 5 años ago

agosto 10, 2021

HASTINGS, Nueva Zelanda — En 1975, en Nueva Zelanda, los alumnos zurdos solían verse obligados a convertirse en diestros. Esta característica marcó el comienzo de mi tortura.

Cuando tenía 15 años, mi maestra me obligó a poner mi mano izquierda detrás de mi espalda y a masturbarla con mi otra mano.

Como resultado, me escapé de mi casa y terminé quedándome con mi tío. Cuando mi primo me preguntó qué había pasado, le mostré a qué me había obligado mi maestra.

Mi tío entró en la habitación y me vio. Inmediatamente, se enfureció.

Enviado a un hospital psiquiátrico sin aviso

Después de someterme a una evaluación psiquiátrica en el Hospital North Hastings, un médico determinó que tenía esquizofrenia.

Hasta el día de hoy, nunca he recibido tratamiento ni ningún diagnóstico posterior que lo reafirme.

Nadie me dijo adónde iba o qué me iba a pasar. Ese día, simplemente fui escoltado por dos hombres grandes en un vehículo hasta un complejo rural.

El centro psiquiátrico para niños y adolescentes del Hospital Lake Alice en Manawatū-Whanganui se conocería más tarde como el centro de tortura más perverso de Nueva Zelanda.

Sin embargo, cuando llegué al lago Alice, nunca imaginé que el gobierno me marcaría por el resto de mi vida.

Había alrededor de veinte edificios de hormigón de un solo piso y un par de estructuras de dos pisos rodeadas por una granja dentro de un perímetro de muralla fortificada.

Me obligaron a quitarme toda la ropa cuando llegué. Me hicieron revisar una bolsa de ropa usada, escoger la que era de mi talla y usarla por el resto de mi estadía.

Los otros pacientes, a quienes había llegado a conocer como prisioneros, tenían edades comprendidas entre la preadolescencia y la tercera edad.

Mientras estuve allí, compartí la sala con unos 30 niños y 15 niñas.

Escape fallido y el castigo que alteró mi vida

Los otros chicos me contaron historias sobre la terapia electroconvulsiva de rutina, más comúnmente conocida como terapia de choque.

Traté de escapar tan pronto como escuché las historias. Agarrar mi ropa y salir de las instalaciones fue bastante fácil, pero incluso si hubiera escapado, habrían pasado horas antes de que hubiera visto pasar un auto en la remota zona rural de Lake Alice.

El personal me interceptó cuando llegué a la puerta. Cuando me llevaron de regreso a las instalaciones, me metieron en una celda.

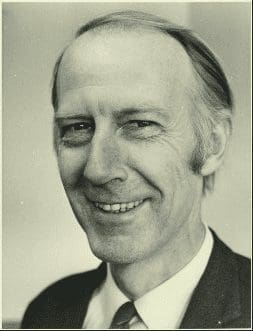

Tres enfermeras me ataron las extremidades a una silla. El Dr. Selwyn Leeks, que dirigía Lake Alice, entró en la habitación y comenzó a administrar el castigo.

Me pusieron una caja cuadrada e instrumentos que parecían auriculares en las piernas y la cabeza. Me descargaron electricidad a través del cuerpo hasta que convulsioné.

El tratamiento de choque me hizo perder el control de mis intestinos y oriné sobre Dr. Leeks.

Luego, el médico colocó los instrumentos en mi pene e hizo una nueva descarga en la parte más sensible de mi cuerpo. Todavía tengo las cicatrices.

Ese sólo acto de violencia eléctrica fue suficiente para asustarme y que no intentara escapar de nuevo.

Intento de suicidio tras electrocución y violación

Desafortunadamente, los tratamientos de choque continuaron.

Todos los pacientes podían escuchar cuando uno de nosotros estaba siendo electrocutado.

Había terapia electroconvulsiva todos los lunes, miércoles y viernes además del castigo por cualquier asunto de desobediencia, como no hablar durante la terapia de grupo.

Estuve en Lake Alice durante tres meses, lo que significa que me habrían torturado con electrocución más de 36 veces.

El tratamiento de choque programado se realizaba en una sala larga con todos los pacientes, comenzando por el mayor y terminando por el más joven.

Vi a las enfermeras poniendo paños sobre algunos de los cuerpos de los pacientes. Temía que los rumores fueran ciertos: algunos morían y eran enterrados en el huerto.

Cuando me alcanzaban y disparaban corrientes a través de mi sistema nervioso, me retorcía de dolor hasta que veía estática y escuchaba el sonido del tocino friéndose. Me desmayé en cada sesión.

Nos metían en celdas para que nos recuperáramos. Una vez me desperté mientras me violaban.

No pude distinguir quién era, pero cuando me desperté con un dolor de cabeza punzante, típico de las horas posteriores a la sesión, pude sentir qué estaba ocurriendo.

El violador se fue recién cuando se dio cuenta de que yo estaba consciente. Luego, traté de suicidarme usando una sábana: até una punta al extintor y la pasé por una de las vigas del techo para que colgara como una soga.

Una miembro del personal entró y la cortó.

Me escapé y conté mi historia, pero nadie me creyó

Uno de los métodos de castigo más peculiares que tenían eran las inyecciones de paraldehído, que le producían un dolor punzante en los músculos.

La sustancia química fue diseñada para controlar a pacientes violentos, pero nos era administrada simplemente por no cumplir de inmediato.

Cuando llegaron las vacaciones de Navidad, se me permitió visitar a mi familia y, en la primera oportunidad que tuve, me escapé de casa, esta vez para siempre.

Viví bajo puentes durante un tiempo. Con el tiempo, conseguí trabajo en granjas lecheras, ordeñando vacas.

Mi daño cerebral permanente por la terapia de electrochoque me hace imposible concentrarme o recibir instrucciones. Ordeñar vacas, sin embargo, es un trabajo tan repetitivo que pude ganarme la vida.

Nunca hice amigos por temor a que me descubrieran y me enviaran de regreso al lago Alice. Mis viajes me llevaron desde Maraetotara hasta bien al norte de Auckland, una distancia que cubre unas 300 millas en Nueva Zelanda.

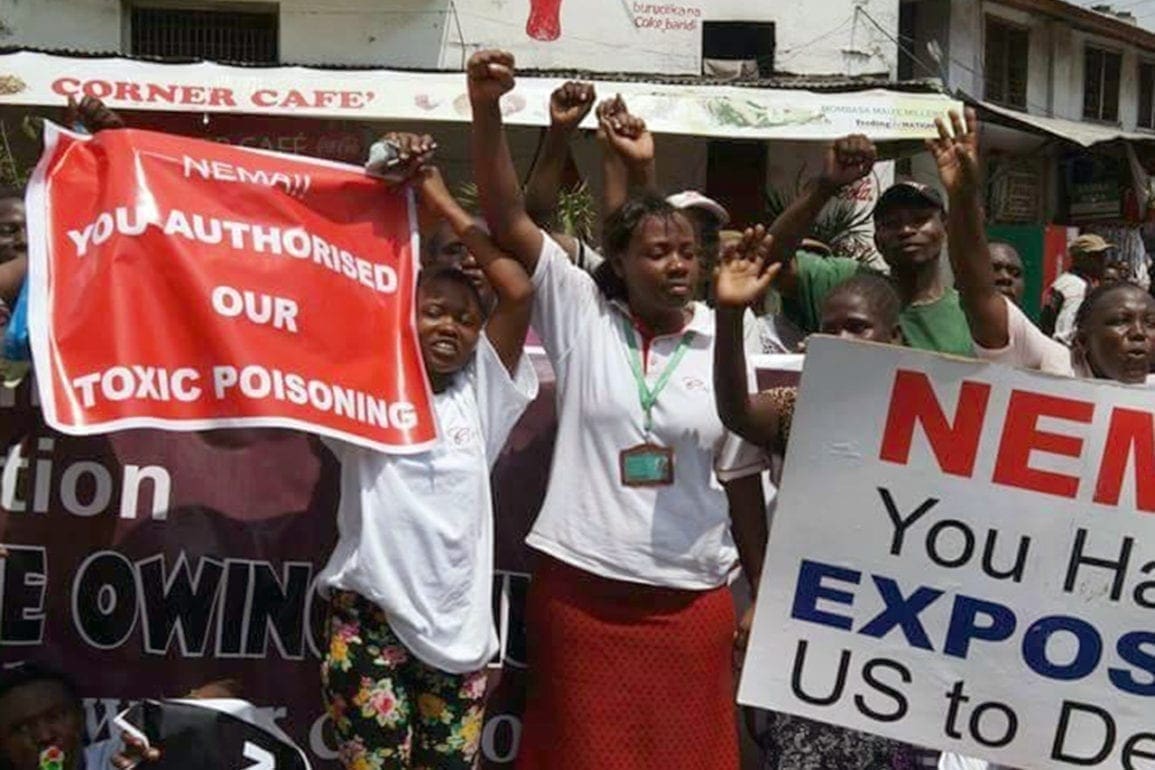

Cuando tenía veinte años me armé de valor para denunciar lo sucedido a la policía. Estaba temblando y sudando. La policía me amenazó con arrestarme.

Estaba acostumbrado a ese tipo de reacción de las autoridades policiales de Nueva Zelanda, sin importar cuánta evidencia proporcione.

Encarcelado y sometido a terapia de choque una vez más

Durante veinticuatro años viví con el temor de que me enviaran de regreso. En 1999, tenía 34 años y vivía en Auckland cuando intenté de nuevo acabar con mi vida.

El daño cerebral de la terapia de electrochoque y los recuerdos inquietantes del lago Alice se habían vuelto demasiado para mí.

Tomé la mayor cantidad de medicamentos que pude. Mi jefa me encontró después de que ingiriera un cóctel potencialmente letal. Llamó a la ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital.

Una trabajadora social me encontró temblando de miedo en el hospital y me preguntó a qué tenía miedo. Le dije que no quería que me enviaran de regreso al lago Alice, donde seguramente moriría a causa de la terapia de choque.

La unidad para adolescentes en Lake Alice había estado cerrada desde 1978, me dijo, y toda la instalación había cerrado a principios de 1999. Una ola de alivio me inundó.

No tenía que vivir con el miedo de que me enviaran de regreso al lugar, que seguía atormentándome con recuerdos de convulsiones eléctricas. Lamentablemente, el alivio no duró mucho.

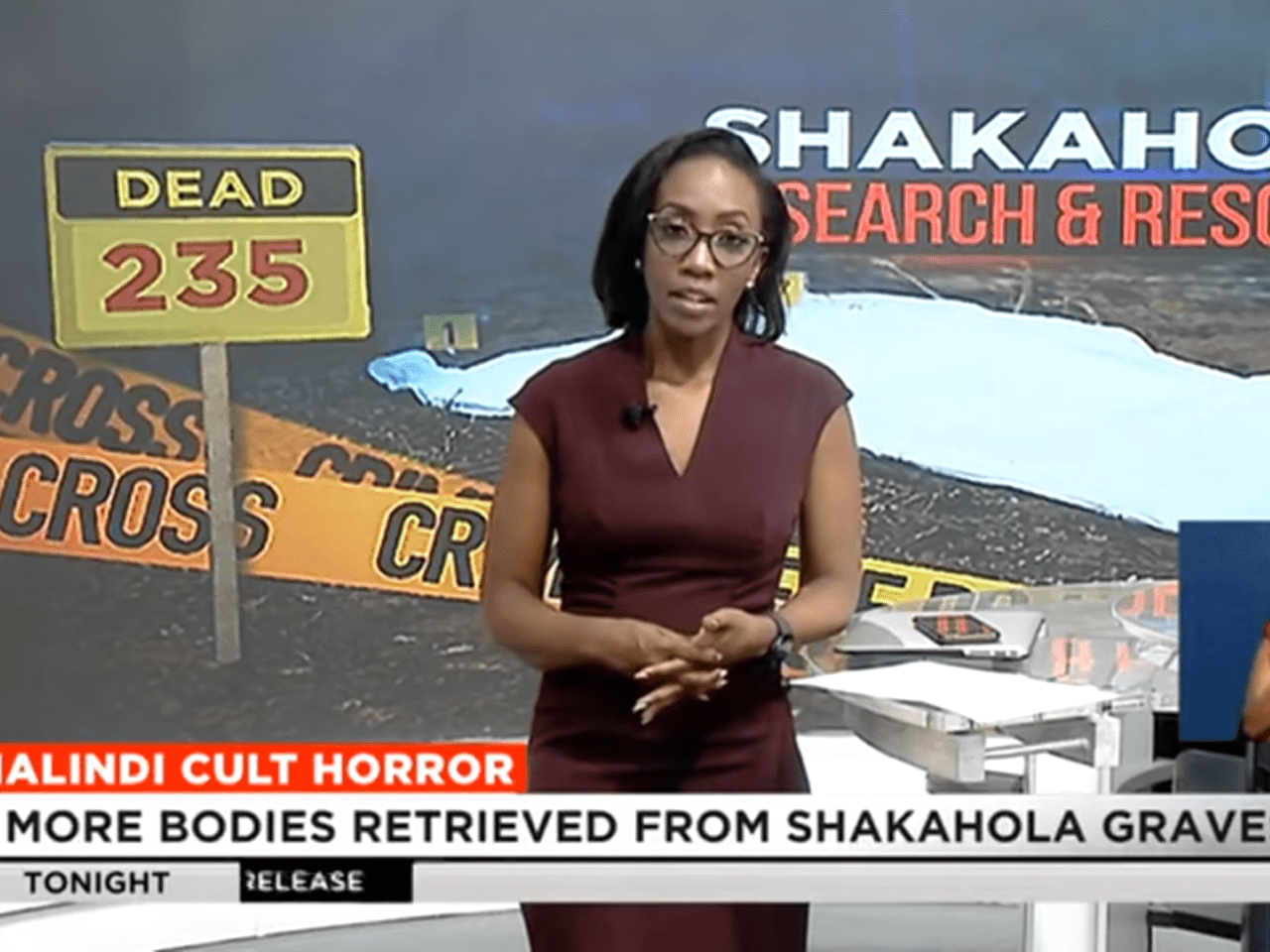

Fui internado en el pabellón psiquiátrico del Hospital General de Auckland, donde volví a ser objeto de tortura. Las técnicas de terapia de choque se habían suavizado en 1999.

Me dieron una serie de relajantes musculares que me hicieron desmayar antes de que el equipo médico volviera a descargarme corrientes eléctricas en el cuerpo.

Aún sufro daño cerebral y dolores de cabeza punzantes después del tratamiento, pero el dolor dramático y las convulsiones durante la operación quedan ocultos bajo la sedación.

Estuve retenido allí durante tres meses y sufrí nueve veces la misma tortura.

Mi liberación fue sin causa ni lógica, simplemente me pusieron en la calle después de un período arbitrario de institucionalización.

Militar por el cambio en la atención psiquiátrica

Intenté seguir adelante y olvidar mi trauma, y por un tiempo lo logré.

En 2011, los recuerdos y las pesadillas regresaron, apoderándose de mi vida como lo hicieron en mis momentos más oscuros.

Obtener reconocimiento por el abuso para cambiar la ley de Nueva Zelanda es fundamental para resolver mis heridas mentales abiertas.

Nunca he vuelto a entrar en la sociedad desde 1975.

No tengo amigos, no puedo relacionarme, nunca he podido tener un trabajo estable y ni siquiera puedo seguir un deporte debido a mi daño cerebral.