Viaje a Tuvalu, la isla en vías de desaparición que lucha contra la subida del nivel del mar y preserva su alma

A la salida de la modesta zona de inmigración, me detuve e inhalé profundamente mientras el aire de la isla llenaba mis pulmones. Tuvalu pareció quitarme un peso invisible que había cargado durante años. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, no sentí la necesidad de apresurarme ni de llenar el silencio. De pie bajo un cielo infinito, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde el tiempo simplemente existía. En esa quietud, empecé a encontrar mi propia paz.

- 1 año ago

diciembre 28, 2024

FUNATI, Tuvalu – Hace cinco años, en una tarde lluviosa, descubrí un vídeo en el que aparecía una isla virgen. La pequeña pista de aterrizaje que aparecía en la grabación se transformó en un improvisado campo de fútbol, cautivándome con su cruda belleza. El lujo no tenía ningún atractivo para mí, pero el aislamiento y la naturaleza virgen de la isla me atrajeron por completo.

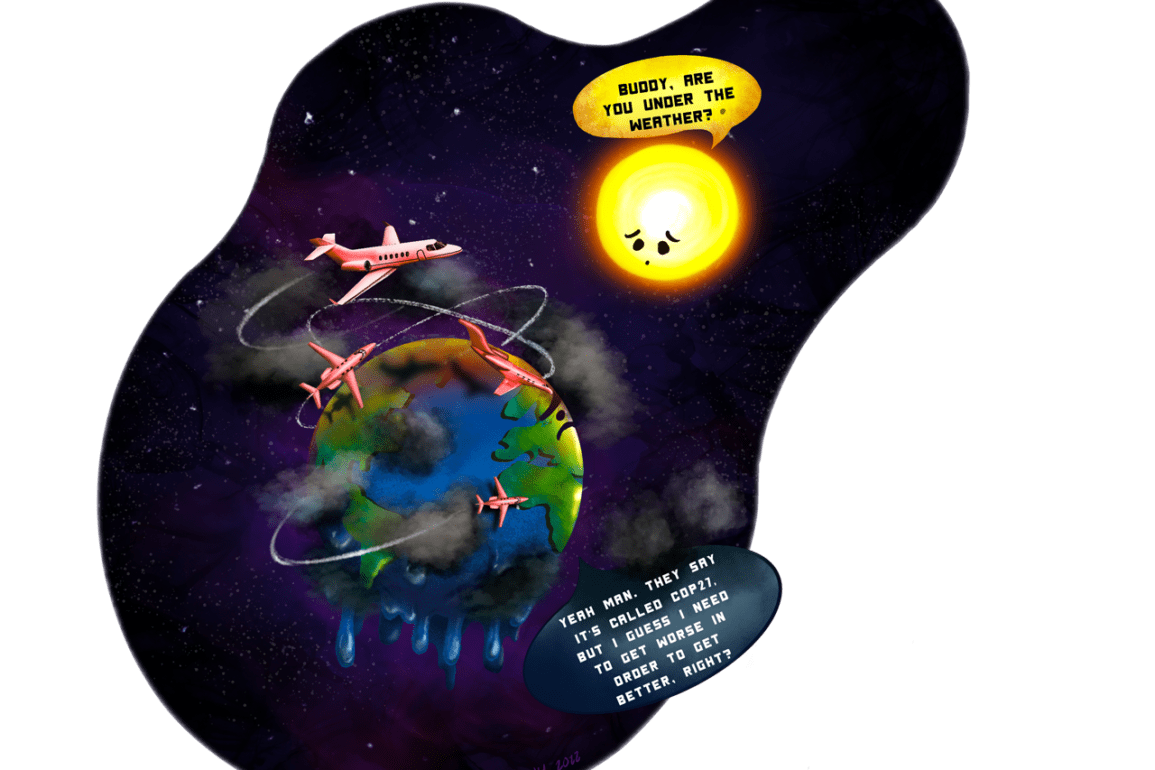

Entonces me enteré de que el aumento del nivel del mar amenazaba con hacer desaparecer la isla. La revelación me golpeó como una ola, encendiendo una profunda sensación de urgencia. El océano parecía llamarme, empujándome a la acción. Sin dudarlo, reservé un vuelo a Nueva Zelanda, decidido a iniciar mi aventura.

Lea más artículos sobre viajes y aventuras en Orato World Media.

Mi viaje comenzó en Nueva Zelanda, pero mi destino final era Tuvalu.

Buscando recuperar mi chispa tras años atrapada en una rutina asfixiante, decidí dar un salto a lo desconocido y trabajar en Nueva Zelanda. Atraído por su promesa de algo diferente, sabía que la experiencia me sacaría de mi zona de confort y me ayudaría a redescubrirme en la soledad de una tierra lejana.

Instalado en un pequeño pueblo rodeado de un paisaje de cuento de hadas -montañas que se deslizan hacia el mar, cielos tan claros que parecían estar al alcance de la mano y una calma que susurraba en mi interior-, empecé a relajarme. Allí ahorré dinero, volví a conectar con la naturaleza y me preparé física y emocionalmente para lo que me esperaba.

Con un visado de trabajo, empecé a recoger fruta durante el día y a escribir por la noche, intentando capturar los vastos paisajes y las historias que inspiraban. Al principio, el trabajo me dejaba exhausto, pero con el paso de los días encontré una conexión con la tierra. Bajo el sol abrasador o la lluvia fría, descubrí una versión más auténtica de mí misma. Los fines de semana me aventuraba por sinuosas carreteras de montaña, explorando lagos que reflejaban el cielo como un cristal impecable.

Cada rincón de Nueva Zelanda me recordaba algo que había olvidado: cómo vivir el presente sin perseguir cosas que no necesitaba. Este viaje no fue sólo una escapada, sino un proceso de reconstrucción, de recomponer partes de mí misma que había perdido. Con cada amanecer sobre las montañas y cada paso por su belleza indómita, me sentía más cerca de la persona que siempre debí ser.

Tras completar ocho vuelos, el aislamiento de Tuvalu pone de relieve su lejanía única

Recuerdo la tarde en que las barreras invisibles -dinero, distancia, logística- empezaron a derrumbarse. En ese momento, tomé la decisión de cambiar mi vida: visitar un lugar ignorado por gran parte del mundo, destinado a convertirse en primordial para mí. Sentado frente a un mapa del Pacífico, mis ojos se fijaron en una pequeña mancha perdida en una interminable extensión de océano. Fue entonces cuando descubrí Tuvalu.

La emoción crecía mientras me preparaba para la aventura más atrevida de mi vida. Llegar a Tuvalu exigía una ruta complicada. Completar el viaje requería ocho vuelos. Desde Nueva Zelanda, tenía que volar a Fiyi, soportando muchas escalas, y embarcar en el último avión hasta Funafuti, la capital de Tuvalu. Cada vuelo me acercaba más a mi sueño, al tiempo que ponía de relieve la lejanía de este destino. Los aeropuertos, iluminados por luces fluorescentes y llenos de murmullos en innumerables idiomas, se convirtieron en surrealistas pasarelas entre mundos.

El agotamiento se mezclaba con la euforia, manteniéndome alerta en cada parada. Los compañeros de viaje reaccionaban con sorpresa cuando miraban mi billete, sus cejas levantadas daban fe de la singularidad de mi destino. Cuando el avión empezó a descender, vi la isla emerger del vasto océano. A través de la ventanilla, Tuvalu aparecía como una delicada franja de tierra, tan estrecha que parecía flotar sobre las olas. La luz del sol bailaba sobre el agua, fundiendo el horizonte con el mar. Por un momento, el tiempo se estiró, suspendiéndome en un cuadro irreal. El aterrizaje fue como aterrizar en el mismo océano y, en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás.

Primeras impresiones de Tuvalu: «Sin colas interminables, sin escáneres que pitan sin rumbo, sin rostros tensos que miran detrás de los mostradores».

A medida que nos acercábamos, me fijé en un grupo de niños que corrían descalzos hacia la pista, con sus risas elevándose por encima del rugido del motor. Se apresuraron a acercarse, con su alegría cortando el aire, y me pregunté qué pensamientos llenaban sus mentes cuando este avión interrumpía su rutina con la promesa de algo nuevo.

Cuando el avión aterrizó, se sintió un leve temblor, como si la pista se balanceara delicadamente en su percha sobre el mar. Al salir al calor húmedo de Tuvalu, el aire me envolvió como un abrazo. Bajando la escalera metálica, peldaño a peldaño, puse los pies en el suelo con asombro y reverencia. Mi corazón latía con fuerza, mientras el cielo se extendía vasto y claro, enmarcado por modestas casas y árboles que parecían inclinarse en silenciosa bienvenida. El aire desprendía sal y algo indefinible, una mezcla de calma y desafío, como si la propia isla desprendiera una tranquila determinación de perdurar.

Dentro del aeropuerto, me sorprendió el contraste con todas las terminales que había visto. No había colas interminables, ni escáneres que pitaran sin rumbo, ni rostros tensos que miraran desde detrás de los mostradores. En su lugar, los niños jugaban y gritaban, y su alegría llenaba el espacio de una energía contagiosa. La sencillez de este remoto lugar ofrecía una serenidad propia de su aislamiento. Un hombre descalzo con una blnca y arrugada camisa me recibió en inmigración con una amplia sonrisa que irradiaba calidez mientras sostenía un sello en la mano.

Ante mí había un pequeño escritorio de madera desgastada, con un solo sello sobre su superficie, como si esperara pacientemente su turno. El hombre que estaba detrás del mostrador, tranquilo y sin prisas, me pidió el pasaporte. Cuando se lo entregué, me invadió una oleada de tranquilidad que disolvió la ansiedad que arrastraba del mundo que había dejado atrás.

Una isla que avanza a su propio ritmo

Tuvalu se movía a su propio ritmo, apacible y ajena al ritmo implacable del mundo moderno. La gente caminaba tranquila, sin ataduras por la urgencia. Observando al hombre del mostrador de inmigración, quise preguntarle qué se sentía al vivir en este equilibrio entre la sencillez y el vasto océano. En lugar de eso, asentí en silencio, cogiendo mi pasaporte con su nuevo sello, una marca con más significado que cualquier permiso.

A la salida de la modesta zona de inmigración, me detuve e inhalé profundamente mientras el aire de la isla llenaba mis pulmones. Tuvalu pareció quitarme un peso invisible que había cargado durante años. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, no sentí la necesidad de apresurarme ni de llenar el silencio. De pie bajo un cielo infinito, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde el tiempo simplemente existía. En esa quietud, empecé a encontrar mi propia paz.

Las normas y las expectativas parecían desvanecerse con la marea mientras exploraba la estrecha isla. Una mañana pregunté a un hombre dónde podía alquilar una moto. Sonriendo, me dijo: «Venga conmigo», y me condujo a su casa, una estructura sencilla rodeada de palmeras. Señalando una moto resguardada bajo un techo cubierto de hojas, me dijo: «Pruébala». Nervioso, pedaleé un trecho mientras él observaba. Cuando volví, me dio las llaves de una moto más nueva. «Es tuya», me dijo, riéndose incluso después de que mi primer intento acabara estrellándome contra la hierba. Con paciencia, me enseñó a manejar el acelerador.

Aquella bicicleta se convirtió en mi compañera durante días, llevándome por senderos estrechos y a playas de horizontes infinitos. Más allá de su practicidad, el recuerdo de la confianza y generosidad de aquel hombre se quedó conmigo. En Tuvalu, las relaciones tenían más valor que los contratos o las garantías.

Sube la marea y peligra la supervivencia de la isla

Mientras conducía por carreteras bordeadas por el océano, la calidez de la gente de Tuvalu me abrazó, haciéndome sentir como si hubiera vivido allí toda mi vida. Allá donde iba, me saludaban sonrisas genuinas, invitaciones tácitas a su mundo. Una tarde especialmente calurosa, en busca de sombra, una familia me recibió en su casa. Me ofrecieron agua de lluvia en un simple vaso rebosante de hospitalidad, un gesto que me pareció profundo en su sencillez.

Una noche inolvidable, me topé con una tienda que brillaba con luces de colores. Risas, música y conversaciones me atrajeron. Me acerqué y me encontré en una fiesta de despedida de una joven que estaba a punto de embarcarse en una nueva vida en Australia. Sin dudarlo, me invitaron a unirme. Cantamos juntos en el karaoke, mi voz desafinada se mezcló con la armonía de los momentos compartidos. Cada verso nos unía más allá de las palabras. Durante una deliciosa comida, escuché historias de infancia y sueños de futuro, perdiéndome en la belleza de estas conexiones inesperadas.

Entre las estrechas calles de Tuvalu se cernía otra realidad. El mar, siempre presente, amenazaba la existencia de la isla. Sólo unos metros separaban la tierra del agua. La marea se adentraba a menudo en las tierras bajas. Sin embargo, los habitantes de Tuvalu se negaron a rendirse. Las comunidades construyeron barreras de coral y escudos de hormigón para protegerse de las olas, levantaron casas sobre cimientos más altos y reforzaron las infraestructuras para resistir las fuertes lluvias. Sin embargo, persistía la sensación de que estos esfuerzos eran soluciones temporales a una amenaza implacable. Caminando por la isla, me di cuenta del peso de su batalla silenciosa, una lucha contra un adversario invisible, con el rugido del mar como recordatorio constante de su frágil futuro.

Desvelando la desgarradora realidad de los habitantes de Tuvalu

Durante mis paseos por la isla, a menudo me detenía a hablar con los lugareños sobre su precaria situación. Un día conocí a un hombre mayor que descansaba a la sombra de una palmera. Sus manos callosas sostenían una taza de café humeante y su rostro mostraba las marcas de los años pasados bajo un sol implacable. Le pregunté, perplejo, cómo vivían sabiendo que su hogar podría desaparecer un día bajo el mar. Me miró con ojos sabios y gastados por el tiempo y respondió simplemente: «Dios nos salvará», como si esas palabras formaran un escudo inquebrantable contra la adversidad. Su sonrisa serena no mostraba ningún atisbo de resignación, sólo una fe tranquila, una aceptación de la belleza efímera de la vida y de sus riesgos inherentes.

En otra ocasión, hablé con una mujer mayor que tejía collares de conchas mientras sus nietos jugaban cerca. Me habló de su hija, que se había trasladado a Nueva Zelanda dos años antes. «Echa de menos la vida aquí en Tuvalu», me dijo, deteniendo las manos mientras sostenía una concha como si pesara más de lo debido. «Aquí no tenemos mucho, pero lo tenemos todo», añadió suavemente, sus palabras resonaban con profunda sencillez.

Los habitantes de Tuvalu viven con un trágico dilema. Para muchos, la idea de abandonar su hogar, cambiando su paz por la incertidumbre de una nueva vida en otro lugar, es una herida abierta. Sin embargo, quedarse significa vivir con el agua siempre presente acercándose, con la certeza de que un día el mar reclamará lo que dio. En cada conversación y en cada mirada quedaba claro su profundo amor por la isla, una conexión espiritual que trasciende lo físico. No sólo habitan Tuvalu, sino que la viven, la respiran y la llevan en el alma.

Verdades desgarradoras de los lugareños: «si nos vamos, nos perdemos a nosotros mismos»

Alguien resumió la lucha de Tuvalu con palabras sencillas pero devastadoras: «Si nos vamos, nos perdemos. Si nos quedamos, desapareceremos a lo largo de la isla». En ese momento, me di cuenta de que es una lucha por preservar la identidad y la cultura. Otra noche, sentado con lugareños, alguien dijo en voz baja: «El mar nos da y el mar nos quita. Nuestra alma está aquí. No podemos irnos».

Antes de dejar Tuvalu, cumplí uno de mis sueños más insólitos: jugar al fútbol en la pista de aterrizaje de la isla. Lo había visto innumerables veces en vídeos, casi como un mito, y ahora estaba allí, en el tramo de asfalto que divide la isla. A un lado, el mar rugía suavemente; al otro, las palmeras se alzaban entre casas humildes. Era difícil imaginar que esta pista, donde rara vez aterrizan aviones, se transformara en un vibrante parque infantil. Sin embargo, esa improvisación, sencillez y vida personificaban Tuvalu.

Los niños llegaron primero, descalzos, dejando huellas fugaces en el asfalto caliente. Sus risas se mezclaban con la brisa. Al principio me miraban tímidamente, pero la curiosidad no tardó en acercarlos. Cuando les dije que era argentino, sus caras se iluminaron. «¡Messi!», gritaron, y me convertí en uno de ellos. Apareció un balón viejo y gastado, y en poco tiempo empezó el partido. A medida que se desarrollaba el partido, reflejaba la vida de Tuvalu: llena de risas, resistencia y cooperación. Cada vez que un niño caía, se levantaba sonriente, con ganas de seguir jugando. Cuando un equipo marcó el gol que cerraba el partido, me desplomé en el suelo, exhausto pero abrumado por la alegría. Los niños se reunieron alrededor, riendo y compartiendo su energía desbordante. Un momento de conexión que guardaré para siempre.

Tuvalu se convirtió en una lección de vida

Mi último día en Tuvalu llegó con lluvia, como si el cielo compartiera mi tristeza y la propia isla comprendiera mi marcha. Todo a mi alrededor parecía apagado, pintado de gris y melancolía, y sin embargo la despedida conllevaba una belleza indescriptible.

Un amigo local con quien nos hicimos cercanos durante los días que pasamos en la isla se acercó con una cálida sonrisa y una cajita en las manos. Dentro había un collar hecho a mano, con conchas y cuentas que brillaban débilmente bajo la lluvia. «Para que siempre recuerdes Tuvalu», dijo, y sus palabras tocaron algo muy dentro de mí. Cuando sostuve el collar, sentí que su pequeño peso tenía un significado y una historia inmensos. En ese momento me di cuenta de que, aunque la isla podría desaparecer algún día, su esencia -el espíritu de su gente, la pureza de su vida cotidiana y su magia silenciosa- perduraría en los corazones de todos los que la habían conocido. Esa conexión, tan profunda e inexplicable, permanecería conmigo allá donde fuera.

Tuvalu es más que un punto en el mapa; es una lección de vida envuelta en sencillez, que enseña una nueva forma de vivir a través del tiempo. Puede que mi próximo viaje me lleve a otros rincones del mundo, lugares llenos de historias jamás contadas y de una belleza olvidada. Pero mi búsqueda seguirá siendo la misma: buscar esa conexión pura, esa sencillez que transforma cualquier lugar en un hogar. Puede que no sea otra isla tan pequeña o vulnerable como Tuvalu, pero a cada paso que dé, llevaré conmigo sus lecciones, un recordatorio de que debo mirar al mundo con ojos nuevos y el corazón abierto.