Un médico reflexiona sobre las penurias de la residencia y se pronuncia tras el trágico suicidio de un médico más joven en Colombia

Mi primer regaño llegó en medio de una intervención quirúrgica. Mi superior se detuvo, me miró las manos y dijo: «Aquí no formamos cirujanos zurdos». Me dio un fuerte golpe en el dorso de la mano, haciendo temblar el bisturí entre mis dedos. La vergüenza me quemaba como un ácido, mientras me esforzaba por entender por qué el ser zurdo merecía una humillación.

- 1 año ago

diciembre 29, 2024

MEDELLÍN, Colombia – Empezar la carrera de medicina fue como entrar en una película de aventuras. Mis compañeros y yo pasábamos incontables noches en la biblioteca, con su luz amarilla proyectando largas sombras sobre las gastadas hojas de anatomía. El aire desprendía el aroma del café frío y el sonido de las páginas al pasar llenaba el silencio mientras desentrañábamos juntos los misterios del cuerpo humano.

Aún recuerdo mi primer encuentro con un paciente real. Me temblaban las manos, pero el momento me pareció eufórico: la confirmación surrealista de haber cumplido un sueño. Bajo el hechizo de mi fascinación por la precisión de la ciencia y el milagro cotidiano de devolver la esperanza a los demás, todo parecía perfecto. Sin embargo, empecé a darme cuenta de que mi deseo de convertirme en médico podía haberme cegado, creando una ilusión de perfección que en realidad no existía.

Lea más historias sobre salud en Orato World Media.

Mi residencia: afrontar el agotamiento, la humillación y perderme en el proceso

El capítulo más significativo de mi vida comenzó con mi residencia, rebosante de expectativas y con paso decidido. Sin embargo, la realidad se desencadenó en una narrativa totalmente diferente. Bajo la pulida fachada del hospital se escondía un campo de batalla, con sus pasillos sumidos en un silencio sofocante sólo roto por los gritos apagados de los pacientes. Fragmentos de nuestra humanidad se erosionaban a diario mientras soportábamos noches en vela, falta de alimentación y humillaciones disfrazadas de enseñanzas.

El agotamiento nos consumía, dejando irreconocibles los reflejos en el espejo del baño. El mundo se difuminaba a nuestro alrededor; los pacientes y los colegas se volvían indistinguibles. Una noche, un colega se desplomó en mitad de la operación, con la cara pálida como una sábana. Tuvimos que seguir como si nada. El hospital se transformó en un campo de concentración emocional, despojándonos de nosotros mismos poco a poco.

Los días se convertían en noches bajo las duras luces fluorescentes de los quirófanos, y cada operación era una prueba de resistencia contra el aire opresivo y el miedo omnipresente. Fui testigo de cómo mis colegas sufrían acoso disfrazado de autoridad. « Venga, deme sus testículos», se reía un profesor mientras se burlaba de uno de mis amigos, normalizando lo grotesco. Denunciar significaba el exilio profesional. Otros soportaban el peso de turnos nocturnos extra, gritos, insultos e incluso golpes en las manos como castigo.

Se exigía perfección -manos firmes, mentes agudas, decisiones rápidas- mientras nuestros cuerpos y espíritus se desmoronaban. Pasábamos la rabia y la humillación con el café frío por las mañanas, fingiendo no oír los gritos e insultos que resonaban por los pasillos. En esos interminables días y noches, el hospital se reveló como una máquina que devoraba la compasión y la resistencia.

Zurdo y perdido: el agotamiento y la humillación pusieron a prueba mi voluntad de ser cirujano

Mi primer regaño llegó en medio de una intervención quirúrgica. Mi superior se detuvo, me miró las manos y dijo: «Aquí no formamos cirujanos zurdos». Me dio un fuerte golpe en el dorso de la mano, haciendo temblar el bisturí entre mis dedos. La vergüenza me quemaba como un ácido, mientras me esforzaba por entender por qué el ser zurdo merecía una humillación.

Después de 36 horas sin dormir, un residente superior me citó a las once de la noche para corregir un pequeño error de archivo. Podría haberlo arreglado él mismo, pero insistió en que volviera al hospital. Conduciendo de vuelta, la rabia y el vacío me consumían mientras el sudor hacía resbaladizo el volante. Cuando llegué, ya había resuelto el problema. «Aprenda a no cometer errores», me dijo, con un tono más cortante que el cansancio.

Aquella noche, con los ojos húmedos y un nudo en la garganta, sentí que algo se me escapaba: mi humanidad, mi esencia. Incluso los pacientes fueron testigos de mi humillación. Un profesor me señaló los errores, pintándolos como crímenes imperdonables. Sonriendo, anunció: «Vean, este es Jaramillo, el que no sabe nada». El sistema, en lugar de priorizar las vidas, se alimentaba de los sacrificios de quienes intentaban salvarlas.

Cada insulto y menosprecio minaba mi espíritu y me hacía cuestionarme mi lugar en una profesión decidida a aplastar a sus futuros sanadores en lugar de cultivarlos. Una noche, tras un brutal turno de guardia, me miré las manos maltrechas e irreconocibles. Esas manos, antaño firmes y llenas de propósito, reflejaban ahora a alguien sepultado bajo el peso aplastante de la rutina, las órdenes sin sentido y el maltrato implacable. La presión me consumía, filtrándose en cada parte de mí, como una implacable gota de agua que atraviesa la piedra.

No buscaban médicos expertos sino máquinas infalibles

Mi situación derivó en una gran depresión. En lugar de convertirse en un momento de curación, se convirtió en una burla pública. El director del hospital, que me diagnosticó, compartió mi estado con mis superiores sin mi consentimiento, convirtiéndolo en una cruel anécdota. «¿Ya te tomaste el antidepresivo, Jaramillo?», se burlaban durante las rondas, con sus risas socarronas que cortaban el aire delante de pacientes y colegas. Sus burlas atravesaban mi dignidad como dardos afilados. Agotado e impotente, agachaba la cabeza y cada insulto me recordaba que no era más que un engranaje desechable en su implacable maquinaria.

La presión se hizo insoportable. Me temblaban las manos cada vez que cogía un instrumento. Decidida a recuperarme, me alejé brevemente, pero al volver, el sistema me infligió su castigo por mi vulnerabilidad. Me asignaron juntas médicas todos los martes y viernes, independientemente de haber estado de guardia la noche anterior. Al amanecer operaba, hacía rondas y, por las noches, pasaba noches en vela preparando diapositivas y dominando teorías como si fuera cuestión de vida o muerte

Esas reuniones pretendían humillar. Las preguntas no se planteaban como retos, sino como trampas diseñadas para desenmascarar y avergonzar. El mensaje parecía claro: no buscaban médicos cualificados, sino máquinas infalibles, perfectas a toda costa.

Una noche, el caos se apoderó de la sala de urgencias mientras uno de mis pacientes luchaba por su vida. Necesitaba un catéter central inmediatamente. Desesperado, pedí ayuda al jefe de cirugía. Pasaron cuarenta agonizantes minutos y nunca llegó. El reloj me obligó a actuar y no me quedó más remedio que hacerlo. Introduje el catéter, con las manos firmes pero el corazón acelerado. Una radiografía confirmó la posición, y el corazón del paciente seguía latiendo. Por un momento, creí que había tomado la decisión correcta. Me llené de alivio, un frágil triunfo en medio de la tormenta. Pero no duró mucho.

Escribiendo mi dimisión: «No podía quedarme más tiempo»

Cuando llegó el cirujano jefe y se dio cuenta de lo que había hecho, su desaprobación golpeó como una cuchilla. «¿Quién se ha creído que es usted para tomar semejante decisión?», exigió, sus palabras cortando el aire. Intenté explicarle la urgencia, pero su ego pesaba más que la razón. Mis acciones, aunque salvaron una vida, menoscabaron su autoridad. La sentencia no se hizo esperar: «Está castigado». Como castigo por actuar para salvar una vida, me asignó turnos extra esa misma noche. Me sentí como un delincuente atrapado in fraganti.

Volví a mi pequeño despacho sin ventanas y me hundí en la silla. Por primera vez en años, no sentía miedo, sino una certeza fría y absoluta: no podía seguir aquí. Aquella noche, la presión de mi pecho se convirtió en un nudo insoportable que me obligó a escribir mi carta de dimisión.

Los ecos de la sala de operaciones aún llenaban mi cabeza: sonidos fríos y metálicos y el peso de los rostros de mis colegas y superiores que se cernían como sombras. Mis manos temblorosas se movían con una mezcla de rabia y alivio, sabiendo que este acto marcaba el comienzo de mi liberación.

Las palabras fluyeron, alimentadas por años de silencio y opresión. Relaté las incesantes presiones, humillaciones públicas y explotación que nos deshumanizaron y quebraron. «He dedicado mi vida a la medicina, pero ya no puedo sacrificar mi salud mental y mi dignidad», escribí. Cada frase me devolvía un fragmento de la humanidad que me habían arrebatado. Al terminar, me invadió un profundo cansancio, acompañado de liberación. Mirando fijamente la carta, la prueba final de mi decisión, la dejé sobre el escritorio, me recosté en la silla y exhalé.

Doce años después, el trágico suicidio de Catalina inspira a un médico a pronunciarse nuevamente

Al día siguiente, con una mezcla de miedo y determinación, entregué mi carta de dimisión a mis superiores. Su reacción, como era de esperar, fue como un puñetazo. Pesaba el silencio, roto por murmullos que se convertían rápidamente en críticas. Algunos tacharon mi decisión de cobardía, otros de llamada de atención. Sin embargo, sentí un alivio inconfundible. Unos pocos, que compartían el mismo cansancio tácito, me miraban con silenciosa admiración. Aunque tal vez no lo entendieran del todo, vieron un cambio en mí.

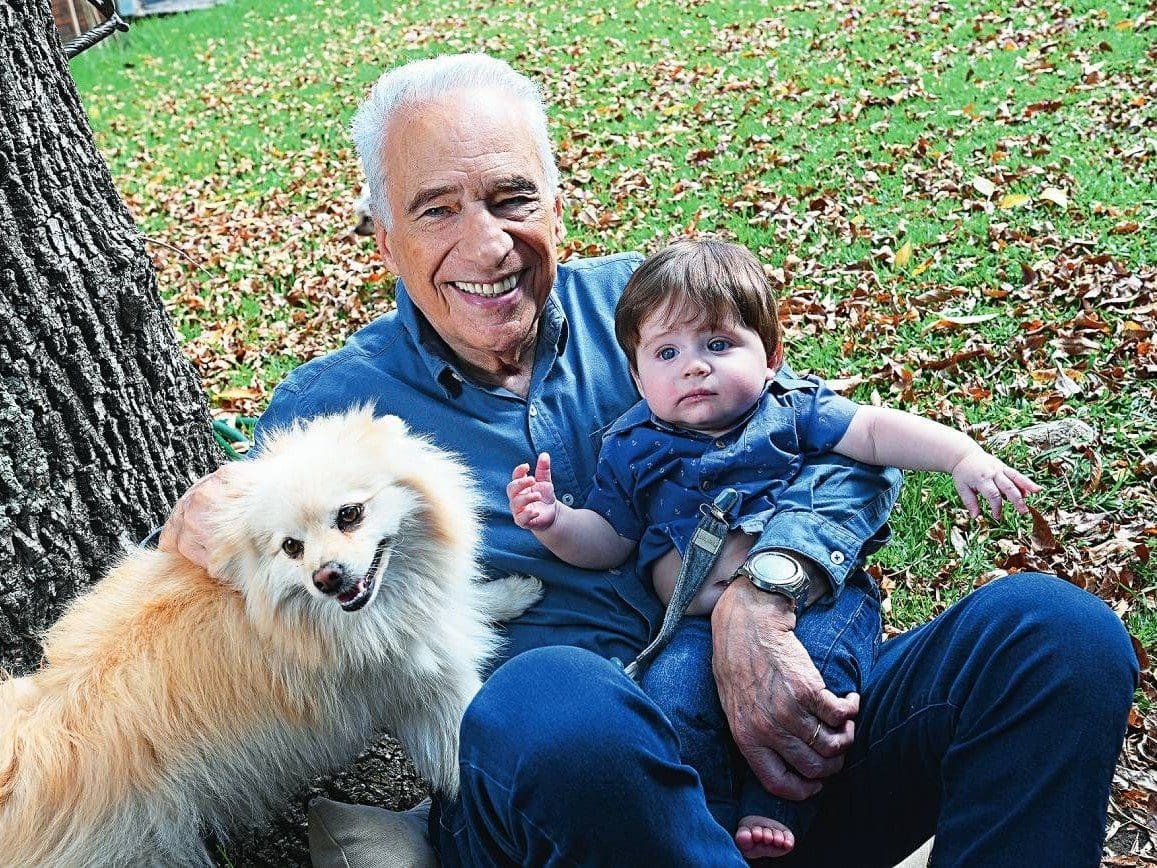

Empezaron a llegar mensajes de apoyo. Médicos y estudiantes me tendieron la mano, viendo resistencia y esperanza en mi decisión. Sin embargo, también surgieron amenazas que intentaban acallar mi voz. En el fondo, sabía que había elegido el camino correcto. Guardar silencio me habría convertido en cómplice. Han pasado doce años desde entonces y nunca he vuelto. Reconstruí mi vida y seguí ejerciendo la medicina con integridad.

Hace poco, sentado en una cafetería de Medellín, un antiguo compañero de residencia se me acercó bruscamente. «¿Has oído hablar de Catalina Gutiérrez?», me preguntó. Ya había oído hablar de ella, a menudo mencionada en conversaciones sobre nuevos talentos médicos brillantes. Sus siguientes palabras me golpearon como un puñetazo: «Catalina se quitó la vida». Mientras me contaba los detalles, sentí que se me caía el estómago. Leer su carta de despedida me hizo recordar la noche en que escribí la mía.

El acto final de Catalina reflejó la precisión y la habilidad que exigía el sistema. Se anestesió a sí misma, hizo una incisión meticulosa y se seccionó la arteria femoral con exactitud quirúrgica. Incluso muerta, fue un ejemplo de la maestría que se esperaba de ella. Su trágica elección puso de relieve el peso insoportable que recae sobre los residentes, un peso que a menudo aplasta incluso a los más fuertes de entre nosotros.

Honrar a Catalina: un médico pone al descubierto un fallo sistémico

Catalina, una residente de 26 años de la Universidad Javeriana, brilló con promesa, pasión y dedicación. Su historia me obligó a enfrentarme a la crueldad duradera del sistema, un infierno que se cobra vidas y aplasta el espíritu de los médicos. Catalina se convirtió en un espejo de mis miedos y frustraciones del pasado, un reflejo de todos los médicos que siguen atrapados en este ciclo opresivo. Su pérdida dejó un vacío no sólo en mi corazón, sino en el alma colectiva de una profesión que anhela un cambio.

Para mí, su muerte simbolizaba un fallo sistémico, una manifestación del maltrato y la precariedad que sufren los médicos residentes. Me sentí obligado a alzar mi voz como médico, no sólo por Catalina, sino por todos los que sufren en silencio en un sistema que no ofrece escapatoria. Aunque han pasado años desde que dejé el programa de residencia, su pérdida reabrió heridas que creía cicatrizadas. En muchos sentidos, aún sangramos.

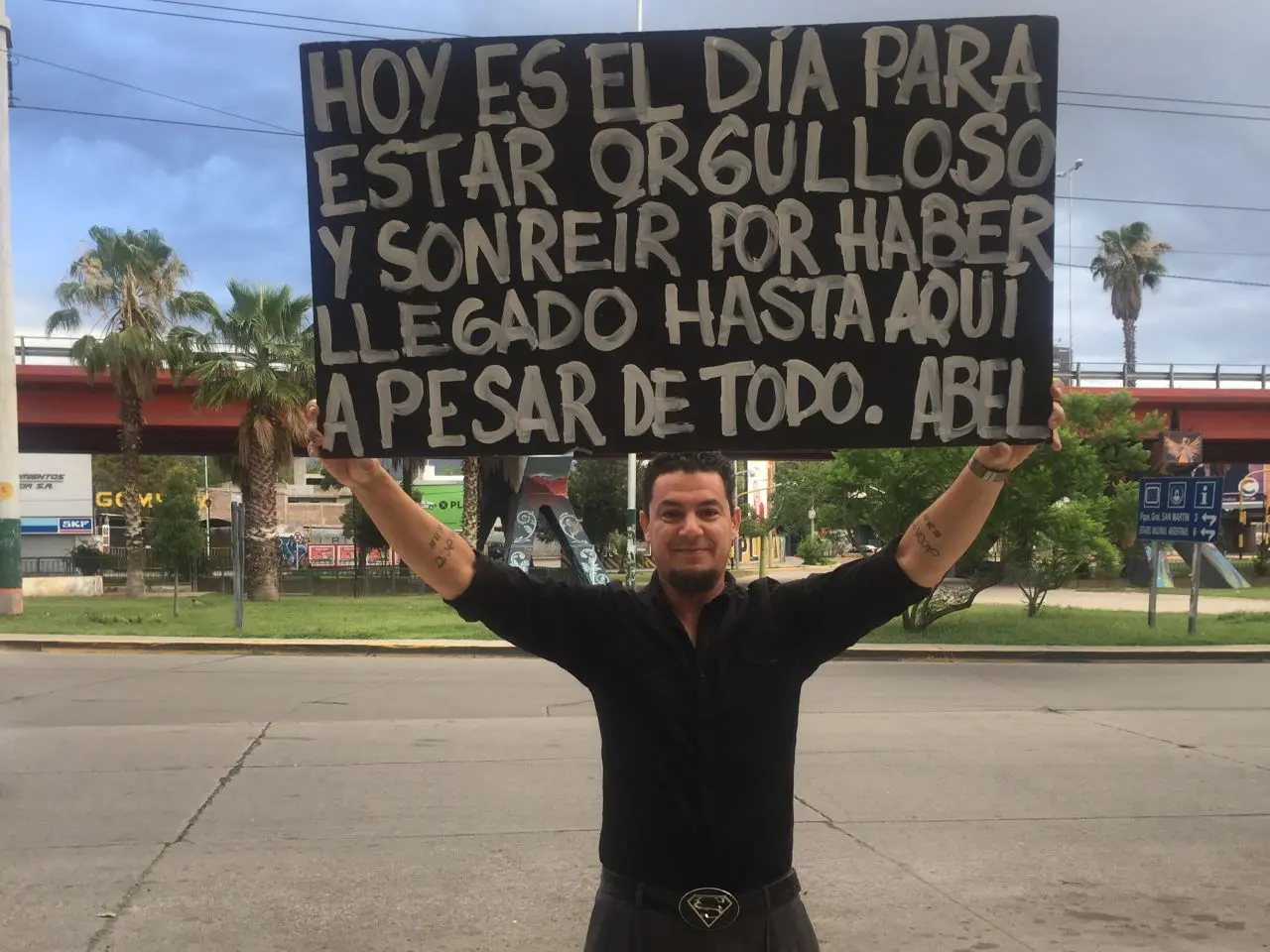

A través de las redes sociales y de entrevistas, rompí el silencio y saqué a la luz la epidemia invisible que se cierne sobre quienes se dedican a salvar vidas. Hablar sin tapujos me convirtió en el blanco de quienes preferían mantener la fachada antes que enfrentarse a la verdad. Sin embargo, me negué a echarme atrás. Nuestra misión no puede seguir siendo la supervivencia dentro de este sistema roto. Debe ser una misión de transformación, para honrar a Catalina y garantizar que nadie más sufra lo que ella sufrió.