Un veterano relata su experiencia con el estrés de la transición militar y lanza un estudio doctoral para ayudar a los veteranos: » El suicidio no es más que un síntoma».

De repente comprendí que no se trataba de un incidente aislado. Cuando los soldados dejan el ejército -no importa cuánto tiempo hayan servido o cuál haya sido su función- caen en un agujero. Más tarde pondría palabras a este fenómeno: estrés de la transición militar.

- 2 años ago

septiembre 20, 2023

BUFFALO, Nueva York ꟷ Me senté en la cama sola en mi apartamento de Savannah, Georgia, llorando mientras comía Chicken Lo Mein de un recipiente de plástico. Mi gordo gato atigrado Darcy, que se parecía a Garfield, y mi perro Scout, una mezcla de pastor alemán con las orejas erguidas como un satélite, se pegaron a mí.

Hacía menos de un año que había dejado Fort Stewart y mi trabajo como Especialista en Asuntos Públicos del Ejército de Estados Unidos. En ese tiempo, mi novio y yo rompimos, no tenía amigos y la universidad que elegí no me convencía. A los 24 años, ni siquiera valía para camarera en el restaurante de cinco estrellas de la calle de abajo. Me sentía una fracasada absoluta; nada en mi vida funcionaba.

Aunque la mayor parte de mi tiempo en el servicio fue en Estados Unidos, completé una misión en Irak. Cuando mi servicio militar llegó a su fin, sentí como si hubiera bajado de un tren y éste se hubiera alejado de la estación, dejándome en una nube de polvo. Esa es la naturaleza de la maquinaria militar. Siguió avanzando sin mí. Todas mis conexiones desaparecieron de la noche a la mañana. Me sentía inexistente y no tenía ni idea de cómo cambiarlo.

Tras casi un año sintiéndose constantemente sola, otro veterano se acerca a ella

Dos semanas después de tocar fondo en mi habitación, sonó mi teléfono. Aunque no habíamos trabajado juntos los dos últimos años, Chris Blakeslee había sido mi suboficial en el Ejército. Se jubiló médicamente tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y se trasladó fuera del estado por motivos laborales. No habíamos hablado desde entonces.

«Emily», me dijo por teléfono, «¿has pensado alguna vez en mudarte a Nueva York?». Mi respuesta fue rápida y contundente: «¡Diablos, no! Nunca volveré a vivir al norte de la línea Mason-Dixon». No me interesaba su propuesta, pero Chris insistió. «Tenemos un puesto en el YMCA», dijo, «y quiero traer a alguien que me conozca, alguien en quien pueda confiar. Ven a visitarme y verás si te gusta. Si es así, podemos concertar una entrevista».

La verdad es que había estado enviando solicitudes universitarias por todo Estados Unidos, así que acepté ir de visita y en noviembre me embarqué en un avión rumbo a Nueva York. El viaje me llenó de una sensación de conexión por primera vez en mucho tiempo. El día antes de irme, Chris me contó algo inesperado. «Emily, ya que estás aquí», dijo, «La YMCA quiere entrevistarte». Este no era el plan, pero accedí.

Esa semana, conduciendo por la ciudad con Chris, su mujer y sus hijos, caían del cielo grandes y hermosos copos de nieve en un pintoresco despliegue. Las luces navideñas zigzagueaban por Main Street y por fin respiré hondo. Cuando mi avión aterrizó de nuevo en Georgia, me esperaba una oferta de trabajo. Chris incluso me propuso alojarme en su casa todo el tiempo que necesitara. Al mes siguiente, llegué a Nueva York con mi U-Haul para empezar de nuevo mi vida con un sistema de apoyo incorporado.

Emily, he estado viendo a una terapeuta en la Administración de Veteranos. Creo que deberías hablar con ella’.

Me convertí en Directora de Afiliación de la YMCA. Mi despacho estaba en un rincón de la entrada principal. Todos los que entraban pasaban por delante, pero pocos se fijaban en ella, a pesar de la enorme puerta de roble y los techos de tres metros.

Me senté detrás de un escritorio en forma de L con papeles esparcidos por todas partes. Mi silla daba a la puerta. Después de todo, los militares me enseñaron bien: nunca des la espalda a nadie. Coloqué la silla de invitados al otro lado del escritorio para crear una barrera, como un muro metafórico. Cuando acepté el trabajo, me encontré con un desastre de papeleo. Se convirtió en la excusa perfecta para lanzarme a trabajar, haciendo jornadas de 12 horas y sin hablar con nadie. Por la noche volvía a casa, visitaba a los niños y a la mujer de Chris, pero no hacía nada fuera de la comunidad. En ocasiones, experimentaba un repentino estallido de ira o lloraba de la nada sin saber por qué.

Sentí que volvía a hundirme en un agujero, pero esta vez algo era diferente. En Georgia, nadie me conocía de otra manera. Ahora, alguien lo hizo. Chris me conocía antes de todo esto. Un día, mientras me entretenía en el trabajo, entró Chris. Normalmente era bastante bullicioso, pero esta vez se acercó en silencio y se sentó en la silla al otro lado de mi gran escritorio, tomándose un momento antes de empezar a hablar.

«Emily», dijo, «He estado viendo a una terapeuta en la VA. Creo que deberías hablar con ella». Me sentí tan estupefacta que no tuve ninguna reacción real. Apagada y desconectada desde que dejé el Ejército, me limité a decir: «Interesante. De acuerdo». Sentí una especie de sorpresa, pero confiaba en él, así que concerté una cita.

Cuando los soldados dejan el ejército -no importa cuánto tiempo hayan servido o cuál haya sido su función- caen en un agujero.

La terapia me reconectó conmigo misma y volví a despertar. Nos centramos en la EMDR [una forma de psicoterapia que ayuda a una persona a recuperarse de un trauma psicológico utilizando movimientos oculares rápidos mientras rememora recuerdos traumáticos, reduciendo así su impacto emocional]. A medida que llegaba la curación, empecé a pensar: «¿Quién quiero ser?» y «¿Qué quiero hacer con mi vida?». La respuesta no se hizo esperar: Quería ayudar a la gente como mi terapeuta me ayudó a mí.

Después de 11 meses y 28 días, dejé mi trabajo en la YMCA y empecé las clases en una universidad local. En la orientación, la escuela nos juntó a cinco que habíamos hecho el servicio militar. Nunca conocí a ningún otro veterano en mi universidad de Georgia. Mi nuevo colegio tenía un departamento de Servicios para Veteranos y un espacio para nosotros. Incluía dos salas contiguas: un salón con un gran sofá, heladera y mesas de bar, y una sala de estudio con ordenadores, una mesa de conferencias y una pizarra.

Los cinco nos hicimos amigos rápidamente. Un día, alguien me preguntó: «¿Cómo te ha ido?». Sabiendo que podía ser sincera, y armada con lo que había aprendido en la terapia, respondí: «He tenido muchas dificultades desde que salí. No sabía qué hacer conmigo misma. Es como si me hubiera caído por un precipicio tras dejar el Ejército».

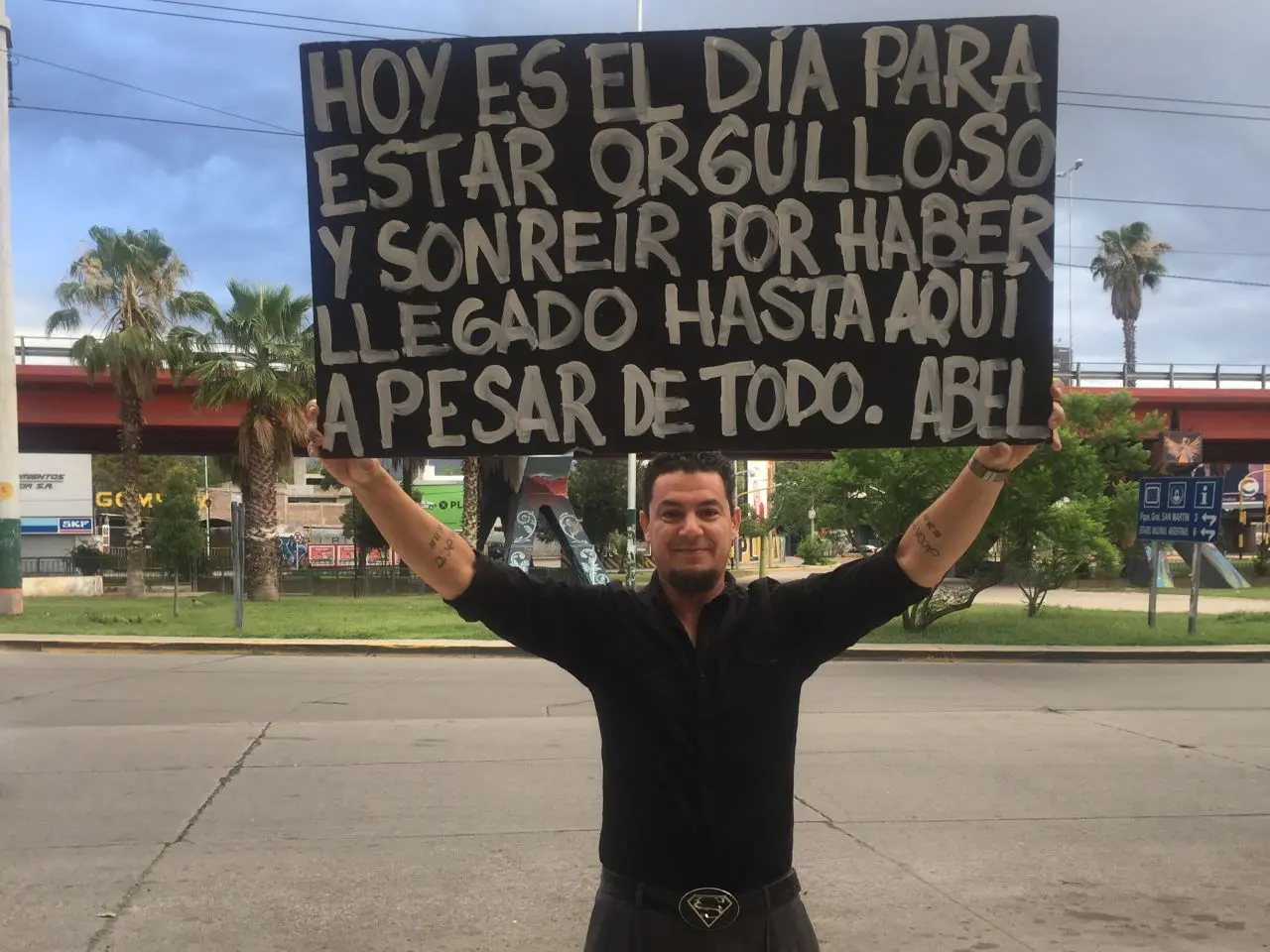

Uno a uno, casi todos dijeron sentir lo mismo; todos menos el tipo que acababa de salir hacía tres meses. Como se predijo, él también acabaría llegando a ese precipicio. Se me encendió una luz. De repente comprendí que no se trataba de un incidente aislado. Cuando los soldados dejan el ejército -no importa cuánto tiempo hayan servido o cuál haya sido su función- caen en un agujero. Más tarde pondría palabras a este fenómeno: estrés de la transición militar.

Aunque todavía puedo abrazar los ideales militares, ahora reconozco el lado sombrío de ese condicionamiento

Ya había descartado mi especialización en marketing para cursar una licenciatura en Psicología y un día, mientras investigaba, me topé con un artículo de 1978 en el Journal of Social Issues titulado Military Socialization and Masculinity. Mientras mis ojos absorbían las palabras, me sentí aturdida. Los autores escribieron sobre cómo el ejército condiciona a sus soldados; cómo competimos constantemente entre nosotros por los ascensos, pero dependemos unos de otros para nuestras vidas en la batalla.

Hablaban del aislamiento intencionado de la sociedad que nos hacía sentir diferentes y separados de los demás. Esta epifanía me golpeó con fuerza, y sentí cada palabra muy dentro de mí. Tuve que sentarme con ese artículo durante un mes antes de poder avanzar.

Aunque me sentí desolada y dolida al enterarme de la intencionalidad con la que el entrenamiento militar y la vida nos aíslan, el lenguaje me dio un medio para cambiar de marcha; para modificar mi investigación. Honor, sacrificio, abnegación y una mentalidad que da prioridad a la misión son grandes ideales. Sigo sintiéndome orgullosa de ellos, pero ahora podía ver el lado sombrío del condicionamiento militar. Lo sentí como una violación porque nadie me habló de esto cuando salí. Me dejaron ir, para que lidiara sola con mi condicionamiento, pensando que yo era el problema.

En ese momento comprendí que tener un ejército funcional es fundamental y que hay razones por las que nos entrenan y condicionan de la forma en que lo hacen. Sin embargo, también sabía que había que hacer algo más por los soldados que salen del servicio y por los veteranos que han caído por ese proverbial precipicio. Quería encontrar una manera de ayudar a la gente a superar esto. Todo el mundo habla del suicidio de los veteranos, pero el suicidio no es más que un síntoma.

La programación para el estrés de la transición militar puede salvar vidas, debemos determinar quiénes somos sin el uniforme

Cuanto más aprendía y más me relacionaba con otros veteranos, más se perfilaba la respuesta a mi pregunta anterior: «¿Quién quiero ser? Quería normalizar el aspecto emocional de la experiencia de transición que viven los militares cuando dejan el servicio.

Sabía que no había una respuesta que sirviera para todo el mundo, y que las formas en que las personas prosperan y cobran vida varían, pero quería que la gente como yo entendiera qué esperar de su transición; que le pusiera nombre y decidiera qué hacer a continuación; y que adquiriera el tipo de conciencia y lenguaje que les devolviera su poder.

A partir de ese día, conocí mi propósito, que culminó en mi tesis doctoral y una serie de estudios de investigación con veteranos sobre el estrés de la transición militar (MTS). A partir de ese día, conocí mi propósito, que culminó en mi tesis doctoral y una serie de estudios de investigación con veteranos sobre el estrés de la transición militar (MTS). Incluía conflictos interpersonales, desempleo, desafíos legales y mucho más.

Me sentí asombrada cuando me di cuenta de que un «grupo interno» necesita un «grupo externo» con el que comparar su valía, y en el ejército el «grupo externo» es todo el mundo civil. No me extraña que nos costara tanto reintegrarnos. Según mis observaciones, algunas personas llegan a ese precipicio enseguida y a otras les lleva más tiempo. Un veterano puede recuperarse en tres años y otro seguir sintiendo los efectos de su condicionamiento 30 años después.

Me niego a llamar a esto «transición de militar a civil», como hace tanta gente. Éramos civiles antes y seremos civiles después. Esto es fundamental para la identidad; para determinar quién eres sin el uniforme puesto. Ahora tengo la misión de utilizar mi investigación para crear programas y abordar más ampliamente el estrés de la transición militar. Al hacerlo, podemos salvar vidas.