«A mis 44 años, nunca he caminado descalzo por la hierba»: Un hombre con EB tiene la piel tan delicada como las alas de una mariposa

Cualquier movimiento puede hacer que las capas de piel se rocen como papel de lija. A diferencia de la mayoría de la gente, que si se golpea con algo se hace un moretón, mi piel se desprende como si nada la retuviera. Si me cayera subiendo unas escaleras demasiado rápido y perdiera el control, mi piel se desprendería y probablemente nunca volvería a curarse. Otros problemas a los que me enfrento son la luz del sol, los apretones de manos fuertes y el calzado o la ropa que llevo.

- 1 año ago

septiembre 18, 2024

SYDNEY, Australia Con un año, los médicos me diagnosticaron un raro trastorno genético llamado Epidermólisis Bullosa (EB). Mucha gente se refiere a nosotros como «niños mariposa». Mi delicada y frágil piel se parece al tejido o las alas de una mariposa. La simple fricción provoca ampollas, desgarros y heridas persistentes.

La EB es insoportablemente dolorosa y debilitante. En muchos casos, los pacientes mueren antes de los 30 años. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, los médicos pronosticaron que no viviría más de cinco años. Hoy, a los 44 años, he superado muchos retos y me he convertido en una de las personas más longevas con la forma más grave de esta enfermedad.

Lea más historias sobre salud de todo el mundo en Orato World Media.

La esperanza de vida de un paciente joven con EB cambia de una semana a otra

Pasó poco más de un año desde mi nacimiento antes de que mis padres recibieran un diagnóstico adecuado de Epidermólisis Bullosa. En el momento en que los médicos emitieron el diagnóstico, me dieron pocas posibilidades de sobrevivir. Mi afección cutánea era tan grave y los traumatismos sufridos por mi cuerpo tan grandes que sugirieron que no viviría más allá de mi quinto cumpleaños. Pasé esos primeros años entrando y saliendo de hospitales.

De niño, me sometía a operaciones experimentales y transfusiones de sangre cada seis semanas sólo para sobrevivir. La lucha por mantenerme vivo me dejaba apático, sin energía suficiente para ir al colegio. Mis padres apenas podían levantarme, porque me dolían demasiado las axilas. En lugar de eso, se agachaban y yo me subía a ellos.

Mientras crecía en la pequeña ciudad rural de Kingaroy, en Queensland (Australia), no sabíamos nada de la enfermedad y muy pocos sobrevivían. Mi esperanza de vida cambió semana a semana hasta que cumplí 16 o 17 años. Después, empezó a prolongarse mes a mes. Aislado en mi casa, sentí un gran cambio cuando por fin terminé mis estudios a distancia.

Por primera vez en mi vida, acepté un trabajo convencional en una emisora local de radio country. Trabajando allí, junto a otras personas, descubrí por primera vez que todo el mundo tiene sus propios problemas en la vida. Llegué a comprender que, al igual que mi carga me parecía enorme e importante, todo el mundo llevaba la suya.

Darme cuenta de eso me permitió sentirme un miembro valioso de una comunidad. Las luchas con las que lidiaba a diario empezaron a desvanecerse y me permití descubrir mis pasiones. Me centré en las cosas buenas en lugar de sentarme a ver cómo otros hacían lo que yo no podía.

La piel del hombre carece de las proteínas que la mantienen unida: «Mi piel se cae como si nada la sostuviera»

A mis 44 años, nunca he pisado la hierba descalzo. Un pequeño trozo actúa como una cuchilla de afeitar, cortando mi piel parecida a un tejido. La más mínima presión hace que mi piel se parta y se desgarre. De niño, no tenía piel sólida en la cara. El contorno de la cicatriz sigue siendo visible hoy en día. Mediante ensayo y error, procedimientos experimentales me permitieron curarme.

Con el tiempo, aprendí a hacerme mis propias vendas y a cuidar mi piel, para estar lo más sana y fuerte posible. Controlando mi dolor diario, me ocupo de mis heridas, pensando sólo en mi voluntad de sobrevivir. Para muchos niños con EB, el parto resulta un proceso agotador, que les causa graves heridas seguidas de infecciones. Yo fui uno de los únicos casos conocidos que no experimentó estos síntomas al nacer. Sin embargo, una vez que mi piel empezó a deteriorarse, se extendió rápida y agresivamente.

Mis piernas y pies fueron los más afectados. Caminar con miedo a pisar una piedra me parecía una tarea monumental. Imagínense rebanadas de pan apiladas unas encima de otras. Mi piel carece de las proteínas necesarias para mantenerlas unidas. Ahora imagina lo fácil que sería quitar un trozo de pan del centro de la pila. Al igual que el pan, nada mantiene unida mi piel; no tiene adherencia.

Cualquier movimiento puede hacer que las capas de piel se rocen como papel de lija. A diferencia de la mayoría de la gente, que si se golpea con algo se hace un moretón, mi piel se desprende como si nada la retuviera. Si me cayera subiendo unas escaleras demasiado rápido y perdiera el control, mi piel se desprendería y probablemente nunca volvería a curarse. Otros problemas a los que me enfrento son la luz del sol, los apretones de manos fuertes y el calzado o la ropa que llevo.

Desarrollar una rutina diaria: cuidar su piel es un trabajo a tiempo completo

Cada día, mi despertador suena a las 3.30, unas cinco horas antes que el de los demás. Durante esas horas, reviso cada centímetro de mi piel. Con un bisturí o una aguja en la mano, recorto las ampollas y resuelvo los problemas que surgen. Pienso en lo que quiero hacer ese día y me aseguro de que mi piel está en condiciones de hacerlo.

La mayoría de los días hago incisiones cuidadosas, pelando capa por capa lo justo para llegar a la zona afectada. La abro y aplico cremas. Algunas son medicinales y otras son pomadas que yo misma preparo. Compruebo la zona para ver si necesito un vendaje. Si es así, me aseguro de que la venda esté bien sujeta para que no se mueva por fricción.

También tengo que estar seguro de no pegar el vendaje con demasiada fuerza o me atravesará la piel como un cuchillo la mantequilla. Encontrar la presión perfecta es un acto de equilibrio desalentador. A continuación, hidrato la piel para que esté suave y flexible. Algunas zonas necesito secarlas para hacerlas un poco más ásperas. Depende de las zonas de mi cuerpo que estén sufriendo.

Sobre las 5.30 de la mañana, llega mi enfermera mientras me evalúo y me preparo. Cuando llega la enfermera, empezamos el proceso de vendarme los pies y la espalda, zonas a las que no puedo llegar por mí mismo. Por último, me cuido las manos. Durante más de 40 años, este ha sido un proceso de aprendizaje. Cuidar de mi piel se convierte en un trabajo a tiempo completo y requiere una intensa atención a cada centímetro de ella.

De caminar con la antorcha olímpica a hacer ejercicio en el gimnasio, unn hombre con EB supera las adversidades

Después de 10 años postrado en una silla de ruedas, decidí que quería caminar con la antorcha en los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney (Australia). Cuando me enteré de que me habían seleccionado como corredor de la antorcha, me sentí humilde y honrado. Incrédulo, pronto me di cuenta de que me había nominado mucha gente.

Aunque era un gran reto, decidí seguir adelante. Empecé a caminar muy despacio todos los días en una cinta para coger fuerzas. Llegué a correr 60 segundos sin parar. Entre una sesión y otra, descansaba y aumentaba gradualmente a 75 segundos y luego a 90. Seguí aumentando el tiempo semanalmente. Seguí aumentando el tiempo semanalmente, sintiendo cómo crecía la excitación.

Recorrer los 650 metros con la antorcha olímpica fue como un sueño hecho realidad. El camino parecía inundado de luz brillante. Pocas personas me habían visto caminar antes y cada paso me recordaba mi lucha. Fue uno de los mayores logros de mi vida. También empecé a levantar pesas mientras seguía en la silla de ruedas. En casa de mi amigo Brad, que juega en el equipo nacional de rugby All Blacks de Nueva Zelanda, empezamos a competir bromeando para ver quién era más fuerte.

Brad pesa 112 kilos y es atleta profesional. «¿Puedes hacer 10 flexiones?», me preguntó. Corrió a buscarme unas almohadas. Las pusimos debajo de mis manos para aliviar la presión e hice las flexiones. «¿Qué tal 10 abdominales? Los retos siguieron llegando y al cabo de unos días, de la nada, me encontré en el gimnasio de los Brisbane Broncos, donde ahora ejerzo de embajador.

Los médicos desaconsejaron la halterofilia y un hombre con EB demostró que se equivocaban

Sentado y charlando con Brad en el gimnasio, el entrenador se acercó y dijo: «Cierra cuando termines». La emoción me invadió. Una vez a solas, Brad dijo: «Ahora no hay nadie aquí. Se acabaron las excusas. Vamos a entrenar y me aseguraré de que no te caiga nada encima y de que nada te golpee. Vamos a ver de lo que eres capaz».

Brad parecía sorprendido de cómo había desarrollado diferentes técnicas para proteger mis manos y las zonas débiles de mi cuerpo.

Ese primer día levanté 60 kilos de mi peso corporal en el press de banca. Brad me miró estupefacto y, para mi sorpresa, no me causó ningún daño en la piel. De hecho, teclear en el ordenador parecía más peligroso que levantar pesas. Los movimientos repetitivos durante mucho tiempo desgastan las capas inferiores de la piel. Sin embargo, cargar 120 kilos en la barra y hacer 10 repeticiones cortas y nítidas, para luego pasar a otro ejercicio, no parece dañar en absoluto esas capas subyacentes.

Procuro que las pesas no me golpeen, manteniéndolas alejadas del cuerpo. Una rutina media de gimnasio consiste en dos horas de entrenamiento dos o tres veces por semana. Haciendo eso, exploto de felicidad. Después de mi primera experiencia, me convertí rápidamente en un adicto al gimnasio. Hoy puedo levantar 150 kilos.

Al principio oculté la información a mis médicos. Cuando por fin se lo conté, me dijeron: «¡Estás loco! El riesgo potencial para tu salud es enorme». A eso respondí: «Llevo seis meses haciéndolo con el apoyo de mis amigos y no he tenido problemas». Seguí adelante y observé mejoras significativas en mi salud física.

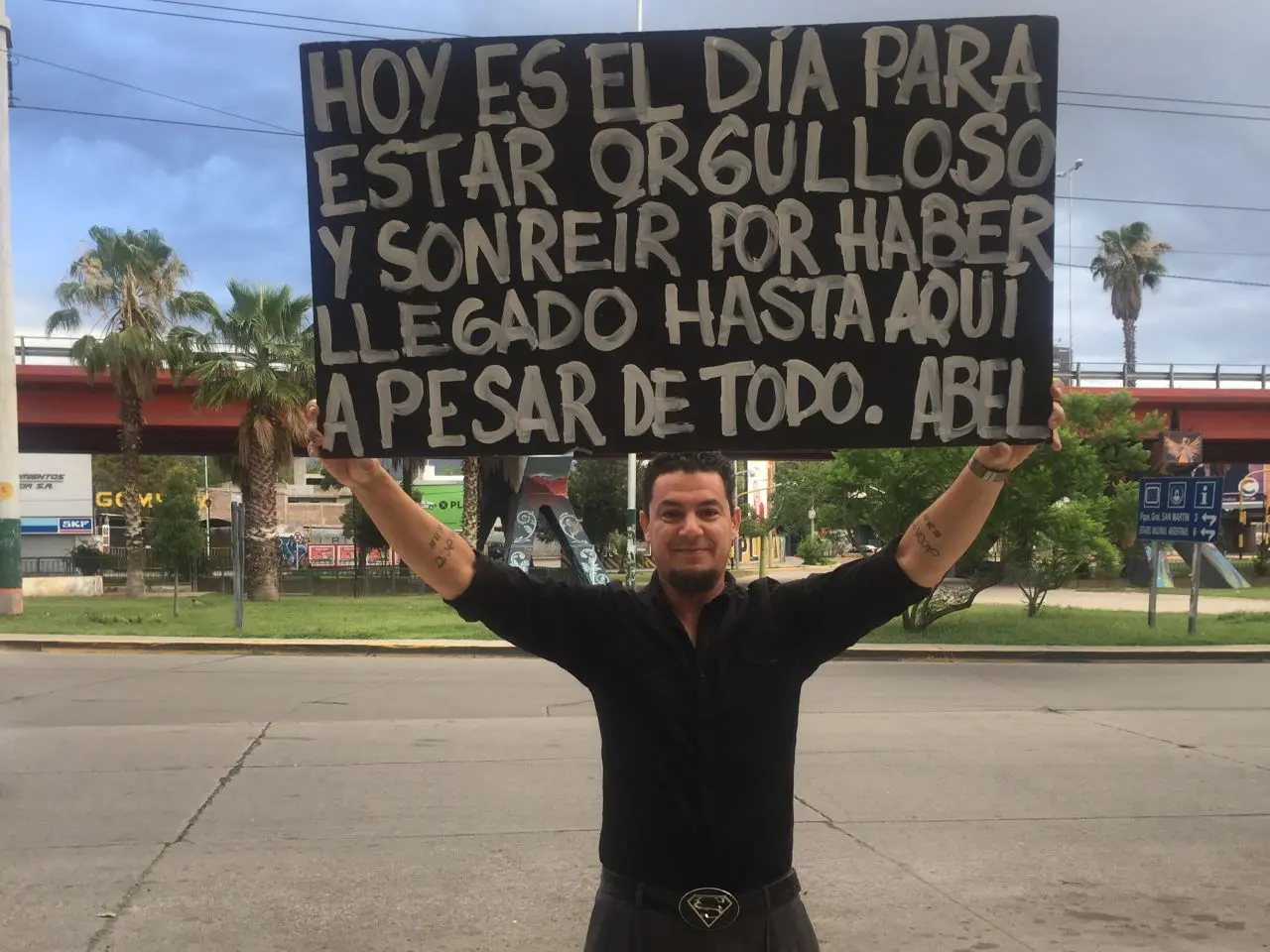

Un australiano con EB viaja por el mundo como orador motivacional

Hace unos 20 años empecé a viajar por el mundo como conferenciante motivacional por Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Aprovecho todo mi dolor para ayudar a la gente a sentirse mejor. Dejé de preocuparme por lo que la gente pensara de mi aspecto. «Si quieren conocerme como persona, excelente», digo, “si quieren juzgarme, no tengo tiempo para ello”.

Cuando la gente escucha mi historia, se siente identificada. Saco a la luz esta enfermedad rara para que el mundo la vea. Mi objetivo sigue siendo mostrar a la gente que se puede vivir una vida plena y maravillosa, a pesar de las dificultades. Me niego a vivir de hospital en hospital.

Cuando empieza un discurso, el público parece inseguro. Al subir al escenario, no me conocen; no soy una celebridad. Sin embargo, en los primeros cinco minutos, me doy cuenta de que los enganché. No hay mejor sensación que la de tener una sala llena de gente pendiente de cada una de tus palabras. Después, la gente se acerca para hacerse fotos y compartir sus experiencias.

En correos electrónicos y mensajes, la gente me dice que utiliza mis filosofías en su vida diaria o que ha descubierto una herramienta clave para cambiar su mentalidad. Me produce una inmensa alegría. En el mundo no hay nadie exactamente como yo. Los médicos pueden estudiar una enfermedad durante 20 años o más, pero yo vivo con ella. Puede que no viva de la forma más segura o convencional, pero sigo mejorando y fortaleciéndome. De vez en cuando surgen problemas que me hacen retroceder, pero en general, simplemente vivo mi vida.

La Epidermólisis Bullosa debe ser más conocida: niños y adolescentes la sufren

No me imagino saltando de la cama, saliendo a correr o desayunando nada más levantarme. Para mí, todo debe planificarse y pensarse. Desde que tengo uso de razón, tengo que ir por la vida despacio y con cuidado. Cuando suena mi alarma y abro los ojos, empiezo el proceso para sacarme el máximo partido al día.

Sin embargo, me niego a pensar en lo negativo o a escuchar todo lo que puede salir mal. Hace poco murió mi amiga Lisa. Unos años mayor que yo, luchaba contra la EB. Vivo mi vida para honrarla a ella y a los demás que fallecieron, y para los que siguen luchando. Paso todo el tiempo que puedo con mis amigos que tienen EB, para compartir una perspectiva diferente. Podemos vivir la vida al máximo.

Ya sea portando la antorcha olímpica, haciendo halterofilia o viajando por el mundo como conferenciante: si quiero hacer algo, nada me convencerá de que no lo haga. Hoy en día, bastantes personas viven con EB en Australia y en el resto del mundo. Hubo un tiempo en que sabíamos poco de la enfermedad; prácticamente no teníamos referencias.

A pesar de esta creciente concientización, demasiados niños y adolescentes con EB deben repetir su rutina de cuidado de la piel dos o tres veces al día. Lamentablemente, muy pocos sobreviven tanto como yo. Por eso me siento afortunado de tener una gran calidad de vida y de vivir de forma independiente.