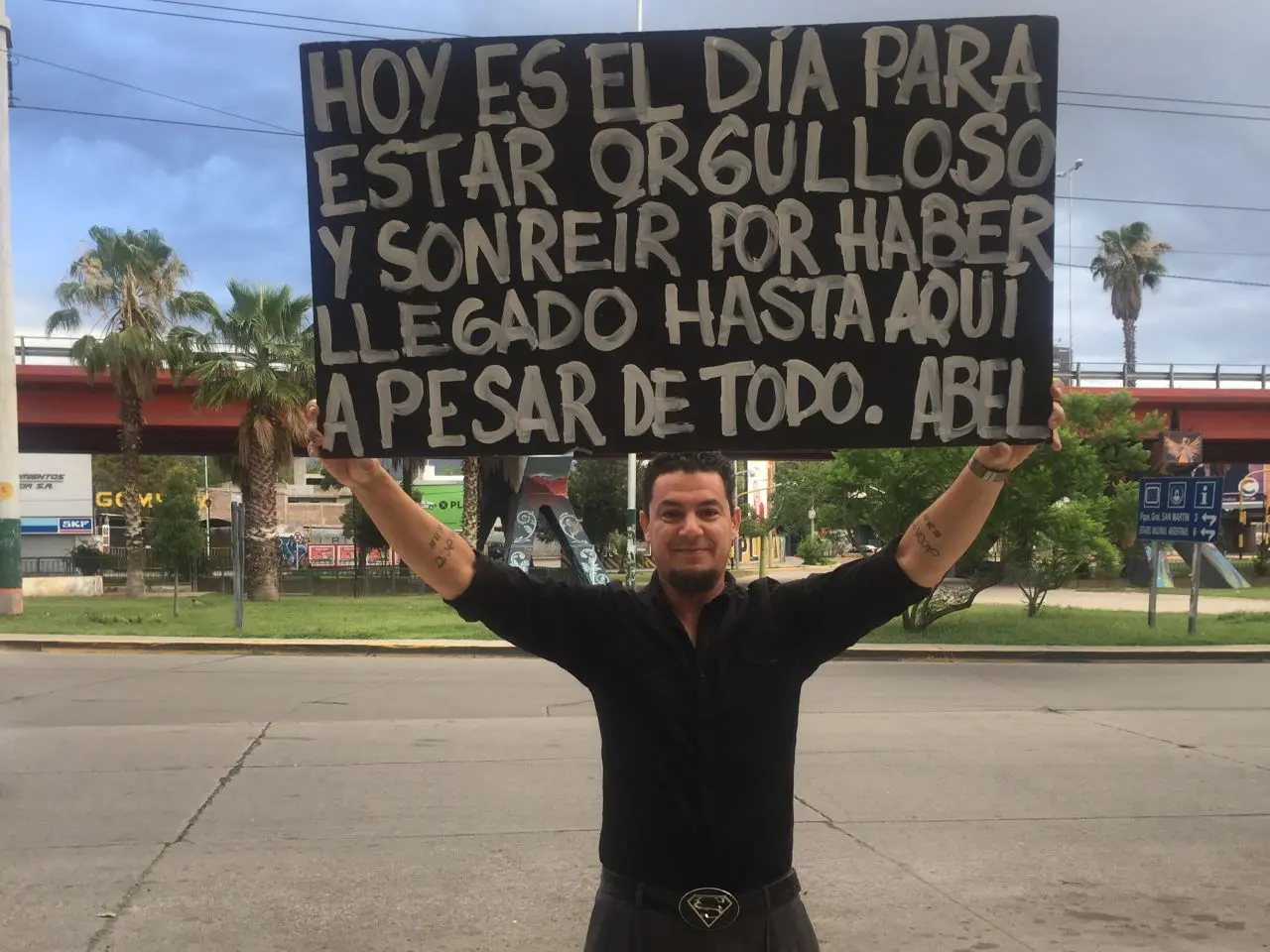

Buscando a los nietos robados de Argentina

Las Abuelas de Plaza de Mayo han ayudado a encontrar más de 130 niños desaparecidos en Argentina.

- 5 años ago

marzo 11, 2021

BUENOS AIRES, Argentina—Puedo verlo, aunque nunca lo he conocido. Puedo oír su voz, aunque nunca lo he oído hablar.

Han pasado más de 40 años desde el día en que me robaron a mi hija, que estaba embarazada de su primer hijo.

Cuatro décadas de búsqueda de mi hija, mi nieto o nieta y su padre, y no los he encontrado.

Hemos ayudado a localizar y recuperar a más de 130 nietos, pero no al mío. Todavía creo, todavía espero, que esté ahí fuera.

El último adiós

Mi nombre es Mirta Acuña de Baravalle. Tengo 96 años y soy fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Fui miembro de la asociación desde el principio. Luchamos pacíficamente contra la dictadura argentina que secuestró y asesinó a miles de jóvenes tras asumir el poder el 24 de marzo de 1976.

Mi hija, Ana María, tenía 28 años y cinco meses de embarazo, aunque no lo parecía. Los militares la secuestraron junto con su compañero de 24 años, Julio César Galizzi.

Fue sacada a la fuerza de su domicilio en San Martín la madrugada del 27 de agosto de 1976. Los soldados irrumpieron en la casa y la arrastraron violentamente a un vehículo sin dar explicaciones.

Estaba desesperada Mi corazón se salía de mi pecho. Se la llevaron a ella, mi hija mayor, lejos de mí.

La policía no tenía información sobre dónde estaba ni quién se la llevó. Las cárceles, los centros de detención y las iglesias no sabían nada de su paradero.

Para ellos, mi hija era una víctima más.

Recuerdos de mi hija

Algunos niños pueden jugar sin preocupaciones en el mundo, pero mi Ana no. Sintió una profunda conexión con quienes la rodeaban y el mundo en el que vivía.

Antes de su secuestro, estaba a punto de graduarse de la universidad como socióloga siguiendo una carrera en el Ministerio de Finanzas.

La familia de su novio fue eliminada durante la dictadura. También se llevaron a sus dos hermanos y sus esposas.

Luchando solo

Mi esposo no pudo soportar la angustia. Casi dos años después de la desaparición de nuestra hija, murió de un infarto a los 57 años.

Estaba sola. Así que hice lo único que pude: volví a trabajar.

Pero nunca dejé de buscar a mi hija mayor.

Una pista vital

Pasó algún tiempo antes de que un amigo de la familia arriesgara su vida para compartir la noticia: Ana, Julio y su bebé, mi nieto, estaban a salvo en una celda.

Temí preguntar más. No lo quise comprometer. Arriesgó tanto con sólo decirme que estaban vivos. Su asesor de confianza le dio esa información. Desapareció poco después.

Mi cuerpo se llenó de esperanza. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que había vuelto a la vida.

Soñé con Ana mostrándome a su hijo. Antes de que pudiera recogerlo, siempre me despertaba.

Pero la cara de su bebé se quedó conmigo.

Encontrando esperanza

Un día, después de una entrevista sobre mi hija desaparecida, un grupo de mujeres me invitó a unirme a ellas para pedir información al gobierno sobre sus hijos y nietos desaparecidos.

Antes de que pudiéramos hablar, dos soldados se acercaron a nosotros, ametralladoras en mano, y gritaron: «Caminen, señoras. Caminen».

Salimos llenas de ira.

Nosotras, las Abuelas de Plaza de Mayo, nos organizamos, no en grupos sino en parejas, alrededor del monumento de la Plaza de Mayo ante la casa de gobierno nacional todos los jueves a las 15:30 horas.

En poco tiempo, ganamos notoriedad con nuestras protestas.

De madres a abuelas

Azucena Villaflor, una de nuestras socias, nos informó que venía de visita el secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance.

Cada una de nosotras le contó su historia. Ese día comprendimos que, además de buscar a nuestros hijos, también buscábamos a nuestros nietos.

Ese día nació las Abuelas Plaza de Mayo.

Pero reunirse en protesta por la dictadura no estuvo exento de desafíos.

Buscamos refugio en confiterías porque sabíamos que los militares no nos buscarían allí.

Bebimos té y nos dimos regalos para fingir que no éramos más que amas de casa reuniéndose como amigas.

Ningún dictador se interpondría en el camino de nosotros y nuestros hijos.

Una dura perdida

Un colega y yo contamos nuestras historias en las iglesias durante el gobierno de la dictadura. Sabíamos los peligros que entrañaba, pero estábamos decididas a encontrar a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Nos conocimos en las esquinas. Pero, un día, ella no vino.

El sábado siguiente, muchos miembros se perdieron nuestra reunión. La tensión era palpable. Se entendió el destino de nuestros colegas.

Ellos se fueron.

Alfredo Astiz, un comandante conocido como «El ángel rubio de la muerte», se había infiltrado en nuestras reuniones. Fingió ser hermano de un desaparecido e insistió en saber quiénes eran nuestros familiares o amigos.

Las mujeres que participaron en esas reuniones siguen desaparecidas hasta el día de hoy.

De la investigación al índice de abuelos

Con el regreso de la democracia argentina en 1983, Abuelas de Plaza de Mayo tuvo su primera sede gracias a Amnistía Internacional.

Allí se examinó a personas que cuestionaban sus orígenes para saber si era uno de los bebés que buscamos. Realizamos miles de análisis de ADN.

Los jueces ya no podían negar que, científicamente, una persona pertenecía a una determinada familia biológica.

Seguí buscando

La dictadura ha terminado, la democracia ha vuelto, pero mi hijo sigue desaparecido.

Ahora tengo casi 100 años, pero seguiré viviendo mi vida por esta causa.

Ahora soy una anciana y sé que vale la pena vivir la vida.

A veces, me imagino el rostro de mi nieto, de mi hija.

Todo lo que quiero es darle un abrazo.