Una atleta ciega se enfrenta a la descalificación paralímpica después de que su guía resbalase momentáneamente con la cuerda, lo que convierte la victoria en medalla en un desengaño.

Dimos unos tres o cuatro pasos más cuando mi guía dijo: «Ya está, Elena». Habíamos cruzado la línea de meta. Al principio no me di cuenta y le pregunté si estaba seguro. Se sentía irreal. Siempre me imaginé cruzando la línea con los brazos en alto, celebrándolo, pero después de lo que había pasado metros antes, me sentía desorientada.

- 1 año ago

octubre 19, 2024

PARÍS, Francia – En sólo unos minutos, pasé de la emoción de ganar mi primera medalla paralímpica a ser descalificada del evento. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No quería ver ni hablar con nadie. Me pregunto cómo un momento de humanidad, que dura menos de un segundo y no ofrece ninguna ventaja, pudo costarme mi logro deportivo. No lo entendía entonces, y sigo sin entenderlo.

Lea más historias sobre deportes en Orato World Media.

Regreso a los Juegos Paralímpicos: mi vuelta al maratón después de cuatro hijos

Tras participar en los Juegos Paralímpicos de Río en 2016, me tomé un descanso de la competición para formar una familia. Unos años más tarde, intenté reaparecer en Tokio 2020, pero el Comité Español no me seleccionó, así que tuve que esperar a los Juegos de París. Tras cuatro hijos e inmensos cambios vitales, volví a París como una especie de revancha personal, impulsada por la emoción de formar parte de los Juegos una vez más.

Retomé los entrenamientos intensivos justo un año antes de los Juegos y alcancé la marca mínima de clasificación en cinco meses. Una oleada de energía me empujó a dar aún más de mí esta vez, y me sentí increíble. Cada día, mi cuerpo respondía mejor al entrenamiento. Me sentía rápida, resistente y fuerte. «Este es el mejor momento de tu carrera», me dijo mi entrenador una tarde. Empecé a creer que me esperaba algo increíble, que mis piernas se habían convertido en poderosas herramientas listas para ganarme una medalla.

La mañana del maratón, esas sensaciones positivas persistieron. La distancia siempre supone un reto, y llega un momento en que empiezas a sufrir. Pero esta vez fue diferente: disfruté de cada momento. En mi mente, no paraba de repetirme: «No dejes que esta experiencia termine, por favor». Quería congelar esos momentos en el tiempo, seguir corriendo como en un bucle y aferrarme a ello. Aunque este año acabé perdiendo completamente la visión, seguí disfrutando del hipódromo y sentí el calor del público en todo momento.

Entre calambres y multitudes: aferrarse al tercer puesto

Como atleta ciega, corro con mi guía, unidas por una cuerda. Nos comunicamos constantemente. Me da indicaciones sobre el terreno y planeamos la estrategia de carrera. En París, a pesar de estar a un centímetro de mi oreja, apenas podía oírle debido a los ensordecedores vítores y golpes de valla de la multitud. Lejos de molestarme, me encantó. La energía era eléctrica.

Seguí corriendo con fuerza. En cada avituallamiento, el equipo español nos informaba de nuestra posición. Me mantuve constantemente en tercera posición, ganando terreno al segundo y distanciándome del cuarto. En el kilómetro 25 tenía dos minutos de ventaja sobre el cuarto, así que la medalla estaba asegurada. Eso me tranquilizó y me planteé esforzarme más para conseguir la plata. Entonces, inesperadamente, mi guía empezó a sentirse mal.

Alrededor del kilómetro 30, mi guía me dijo que tenía calambres. La esperanza de luchar por el segundo puesto se desvaneció, pero no me desanimé. Mi atención se centró en mantener el tercer puesto. Tiré de la cuerda, animándole, pero sus piernas no podían mantener el ritmo. A pesar de la ventaja de cuatro minutos sobre el cuarto clasificado, seguimos corriendo, aunque a un ritmo más lento.

En un momento dado, sus quejas se hicieron más fuertes y sentí que la cuerda se me escapaba de la mano cuando empezó a caer. Instintivamente, me detuve y traté de ayudarla, la cuerda se me escapó por un segundo. En cuanto sentí que se me iba de la mano, la cogí rápidamente con la otra y la volví a atar. No di un paso sin la cuerda. La ayudé a levantarse y le pregunté si se encontraba bien.

Una fracción de segundo lo cambia todo: mi descalificación en el maratón

Dimos unos tres o cuatro pasos más cuando mi guía dijo: «Ya está, Elena». Habíamos cruzado la línea de meta. Al principio no me di cuenta y le pregunté si estaba seguro. Se sentía irreal. Siempre me imaginé cruzando la línea con los brazos en alto, celebrándolo, pero después de lo que había pasado metros antes, me sentía desorientada. El incidente con la cuerda no se me había pasado por la cabeza. Sólo pensaba en los años de dedicación y en ganar por fin mi medalla paralímpica.

Nos abrazamos, celebramos el logro y nos dirigimos a la zona de prensa. Hablé con medios de comunicación de todo el mundo como medallista paralímpica, oficialmente la tercera corredora de maratón en terminar. Exultante, sonreía en cada conversación. Después, fui al control antidopaje. Una media hora más tarde, un médico del equipo español se me acercó. Al principio, pensé que venía a celebrarlo, pero en lugar de eso, me susurró: «Te han descalificado». Rápidamente intentó calmarme, explicándome que un juez del equipo estaba trabajando para resolver el problema.

No entendía lo que estaba pasando, pero me aferraba a la esperanza de que lo resolverían. Me decía a mí misma que todo saldría bien. Después de pasar el control antidopaje, me dijeron que se había acabado, que no conseguiría la medalla de bronce y que me habían descalificado oficialmente. Estaba furiosa, todo me parecía muy injusto. La desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que todo -mi esfuerzo, mi sacrificio- había sido en vano. Era como si me hubieran robado. Minutos antes había demostrado a todo el mundo lo que era capaz de hacer, corriendo 42 kilómetros en tres horas. Sin embargo, todo se derrumbó por culpa de un único momento que no me dio ninguna ventaja.

La medalla que casi traigo a casa: «A veces, la vida no sale según lo planeado».

Pensé en toda la gente que me había apoyado, en el tiempo que había sacrificado lejos de mi familia para entrenar y en el duro trabajo de mi entrenador. Sentía que había defraudado a todo el mundo. Quería esconderme y evitar a todo el mundo. Procesar y afrontar la situación me llevó tiempo. Entre la carrera y mi descalificación, imaginé llevar la medalla a casa, dejar que mis hijas la tocaran y celebrarlo. En lugar de eso, cuando me reuní con mis hijas, lloré sintiendo rabia y el corazón roto. Ellas también lloraron. A pesar del dolor, se convirtió en una lección para todos nosotros. A veces, la vida no sale según lo planeado.

De vuelta en el hotel, leí mensajes en las redes sociales y me fijé en lo que decían los medios de comunicación. Me ayudó a tomar perspectiva y empecé a sentirme mejor. El apoyo abrumador me reafirmó en que no estaba equivocada. Me sentí profundamente conmovida por tantas palabras amables. Pasé de la rabia y la desesperación a la emoción y la alegría. Verdaderamente, experimenté una montaña rusa emocional.

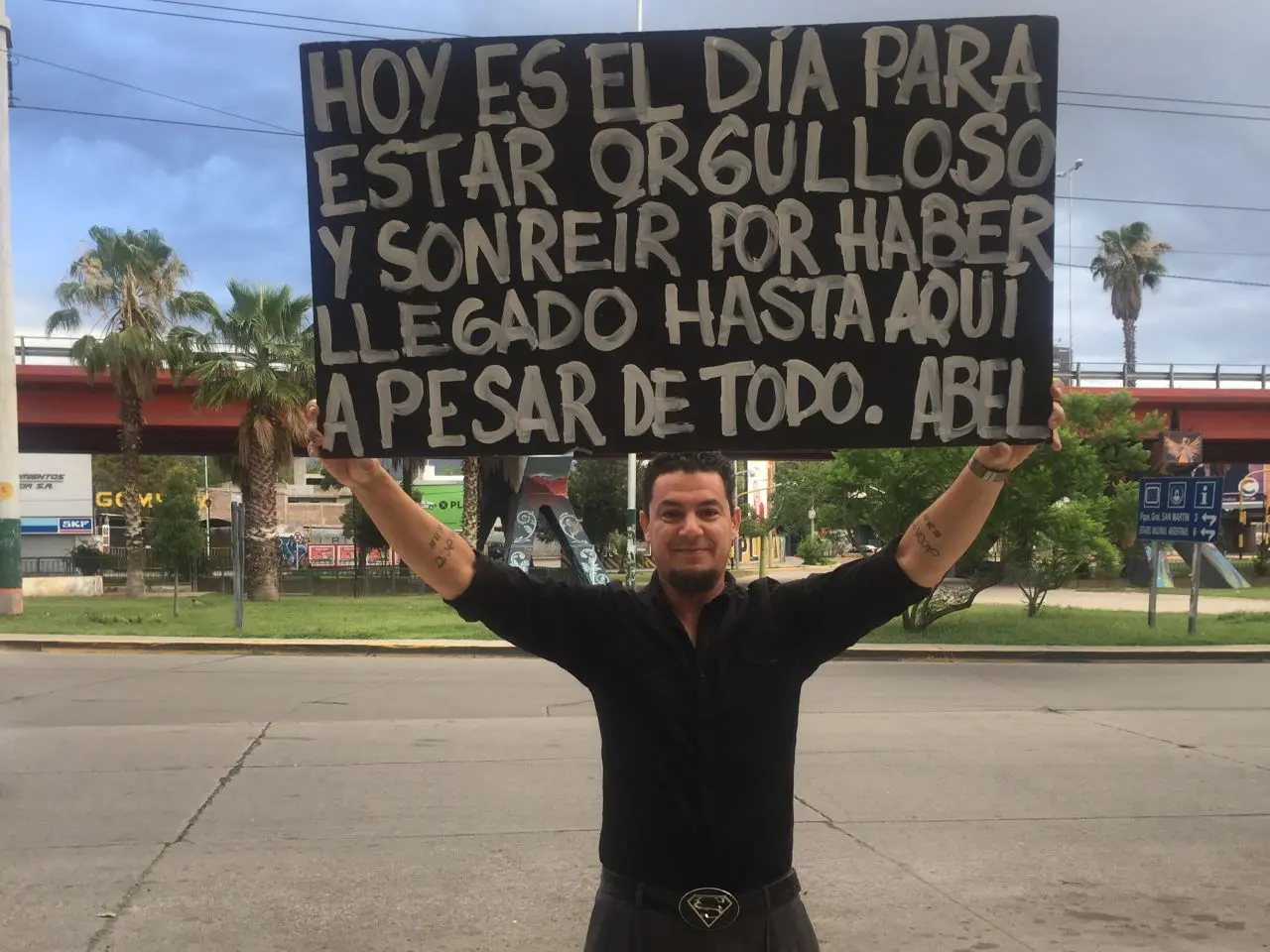

No me arrepiento de nada de lo que hice. Sí, la cuerda se aflojó, y las reglas lo prohíben, pero el espíritu de la regla es evitar ganar ventaja y yo no gané nada. No hice trampas. Ahora ha pasado el tiempo y puedo bromear sobre ello, lo que me ayuda a procesar el dolor. El comité español presentó un recurso oficial, con abogados y jueces decidiendo quién merecía la medalla. Mi trabajo era correr, y lo hice. Ahora espero un resultado positivo.

Espero que el comité español cumpla su promesa de concederme una beca como medallista olímpica, independientemente de la decisión del tribunal. Si lo hacen, estoy dispuesta a entrenar otros cuatro años. Quiero competir en Los Ángeles en 2028 y dejar atrás este capítulo.