Un remero olímpico renuncia a París para rescatar a las víctimas de las inundaciones en Brasil: «Necesitaba remar donde me llevara el corazón».

A medida que pasaban los días, no tenía tiempo para pensar en el entrenamiento. Era como vivir en medio de una zona de guerra. La muerte, el dolor y la desesperación me rodeaban. Cogí un barco y, junto con algunos compañeros, empecé a rescatar a personas varadas.

- 2 años ago

agosto 3, 2024

RIO GRANDE DO SUL, Brasil – Cuando las devastadoras inundaciones asolaron mi ciudad de Rio Grande do Sul, Brasil, tomé una difícil decisión. Renuncié a mi sueño de clasificarme para los Juegos Olímpicos de París para unirme a los esfuerzos de recuperación.

Como remero olímpico de la selección brasileña, durante 20 años entrené en varios clubes de todo Brasil. Mi compañero Piedro Tuchtenhagen y yo entrenamos en Río Grande para el preolímpico de Suiza, con un viaje programado para el 9 de mayo de 2024. Sin embargo, cuando las catastróficas inundaciones azotaron Brasil de forma inesperada, decidimos que, en lugar de ganar medallas, teníamos que subirnos a un barco y rescatar a las personas atrapadas tras las inundaciones.

Lea más artículos sobre medio ambiente en Orato world Media.

Subida de las aguas: 10 centímetros por hora hacen imparables las inundaciones

El 30 de abril de 2024, mientras entrenaba en el club, empezaron a caer lluvias en Rio Grande do Sul. Vi correr el agua, pero nada me llamó la atención ni me preocupó. Viviendo en una isla, los desbordamientos de agua se convirtieron en algo frecuente. Esperaba que durara un par de días, pero el nivel del agua siguió subiendo. A medida que la lluvia se intensificaba y el caudal se hacía enorme, me sentí conmocionado, pero nunca imaginé lo que vendría después.

El agua pronto empezó a subir a 10 centímetros por hora. Parecía imparable. Rápidamente organizamos botes en el club y cargamos a mano lo esencial, lo necesario para los rescates. Cuando volví al día siguiente, me encontré con una situación aún más dramática. Las puertas del club se bloquearon debido a la subida del nivel del agua. Me quedé allí, incapaz de reaccionar, mientras la desesperación me invadía.

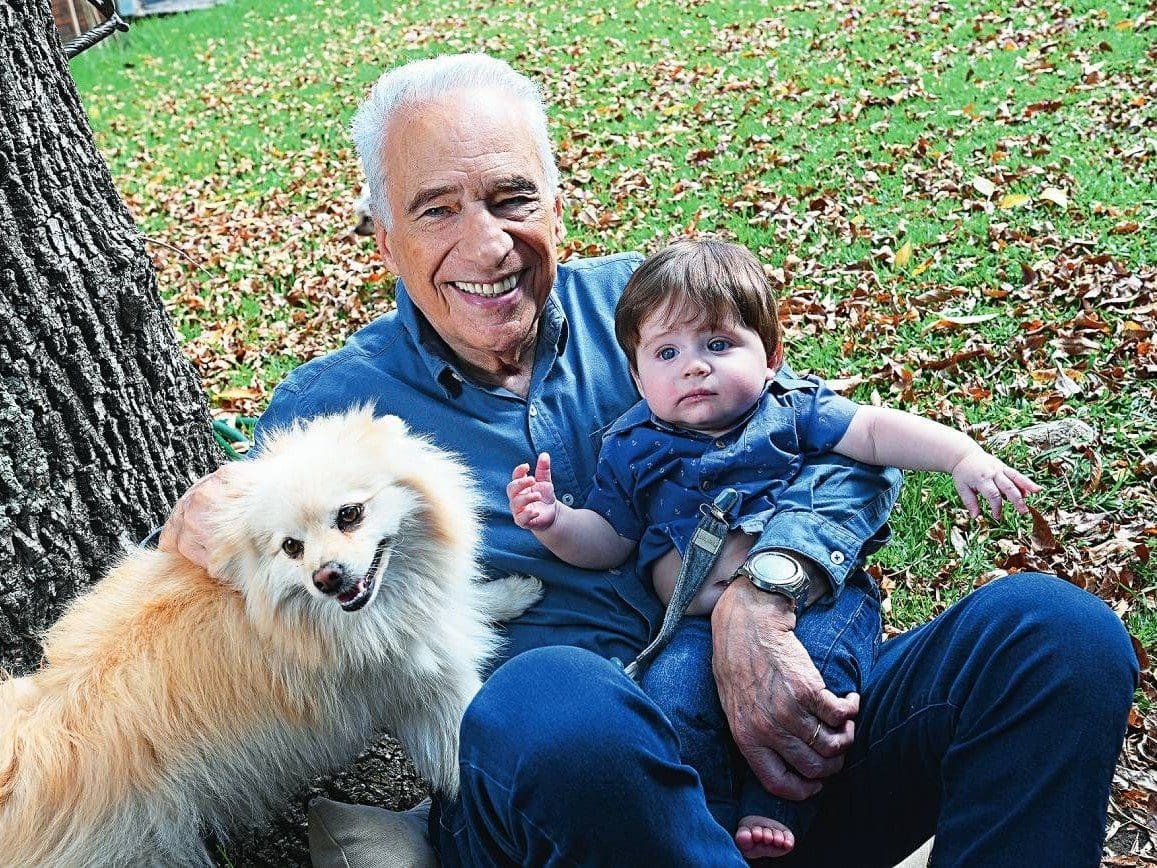

De repente, pensé en mi hija pequeña, que vivía en la zona con su madre. Agarré las llaves del coche y corrí a su casa, marcando su número en el móvil, sin apenas poder respirar. Me preocupaba si el agua les había alcanzado mientras el nerviosismo y el miedo me consumían.

Para mi alivio y sorpresa, el agua aún no había llegado a su barrio. Mientras conducía por la carretera, vi a un gran número de personas evacuando, llevando sus pertenencias en mochilas y carritos de la compra. De repente, sonó mi teléfono y oí la voz de mi hija al otro lado. Me invadió el alivio. Apenas pude pronunciar una palabra cuando llegué a su casa. Me flaquearon las piernas al entrar y, en cuanto la vi, la abracé como nunca.

Las calles se desbordaron: «Cogimos lo que pudimos, lo metimos en mochilas y salimos de casa»

Inmediatamente sugerí a la madre de mi hija que nos fuéramos a la mañana siguiente, pero durante la noche el agua empezó a subir aún más. La lluvia incesante nos impidió marcharnos como habíamos planeado. A primera hora de la mañana, las calles rebosaban de agua, transformándose en ríos que arrastraban escombros. Mi coche yacía completamente sumergido y la escena parecía desoladora.

Teníamos que salir a toda costa. Cogimos lo que pudimos, lo metimos en mochilas y salimos de casa. El agua nos llegaba a la cintura, mientras yo llevaba a mi hija a hombros. La experiencia me dejó incrédula. Las calles por las que mi hija solía volver del colegio parecían ahora ríos. A veces temía caerme, pues la fuerza del agua era cada vez mayor.

Caminamos tres kilómetros con el agua a la cintura, escuchando gritos, sollozos, relámpagos, truenos y la caída de una lluvia incesante. Llegamos al club Grêmio Náutico, que se transformó en refugio y cobijo. Sentí una oleada de alivio. Nada más llamar a la puerta, rompí a llorar. Una marea de gente llegó con nosotros, se calcula que unas 20.000 entre los que entraban y los que ya estaban dentro.

La escena parecía caótica. Vi el terror grabado en los rostros de todos en aquel ambiente desesperado. Nadie sabía qué hacer. En ese momento me di cuenta de que la situación era catastrófica. Dejé a mi hija a salvo en el club y empezamos a movilizarnos para recibir y distribuir donativos a los miles de personas que lo habían perdido todo.

Navegando por aguas rojizas y turbias, el Olímpico se topa con tejados apenas visibles y vehículos sumergidos.

A medida que pasaban los días, no tenía tiempo para pensar en el entrenamiento. Era como vivir en medio de una zona de guerra. La muerte, el dolor y la desesperación me rodeaban. Cogí un barco y, junto con algunos compañeros, empecé a rescatar a personas varadas. Todos los días, a las 5.30 de la mañana, salíamos en el barco, para volver a las 9 de la noche o más tarde. Era agotador, pero conseguimos salvar a muchas personas varadas en sus casas.

También me dediqué a repartir y recoger donativos, parando a descansar y a ver a mi hija un par de horas cuando podía. Navegamos por aguas rojizas y turbias en las que apenas se distinguían los tejados de las casas y los vehículos. Otros equipos de rescate se unieron a nosotros con balsas hinchables, y subimos a personas y mascotas a nuestro lado.

Las primeras salidas resultaron complejas. No todos cabían en la barca. Era desgarrador ver su desesperación. La gente se quedaba tirada en los tejados con el agua empapándoles los pies. Aparecían en los marcos de las ventanas o en la orilla, tiritando, con frío, miedo y hambre. Sus gritos de auxilio me abrumaban. Tuvimos que evaluar a quién rescatar primero, prometiendo volver a por los demás.

Escuchar sus súplicas, rogándonos que no les abandonáramos, fue devastador. Algunos extendieron los brazos, mostrándome a sus hijos y amenazando con arrojarlos a la barca. Otros saltaban al agua y yo les rogaba que no lo hicieran, temiendo ser arrastrados por la corriente. No poder salvar a todos me rompió el corazón. Recuerdo a los bebés que viajaban en mi barca mientras sus madres los calmaban con canciones de cuna. Me miraban con los ojos húmedos, sonriendo y dándome las gracias en silencio.

El segundo día de rescate la profundidad del agua alcanzó los diez metros

Mientras ayudaba a la gente a subir al barco el segundo día, miré a través del agua y vi transformadores de los postes eléctricos en el fondo. El agua alcanzaba entre ocho y diez metros de profundidad. En otra zona, vimos víctimas en un tejado. En cuanto nos vieron, se asustaron y gritaron, pero no pudimos llegar hasta ellos. Otras casas hundidas nos separaban, así que pedimos refuerzos y nos quedamos con ellos casi una hora.

Por fin oímos que se acercaba un helicóptero. El alivio y la alegría se extendieron por los rostros de todos cuando el helicóptero rescató a las víctimas. En otra ocasión, mientras navegábamos en un barco llamado Sarandí, pasamos junto a casas parcialmente sumergidas. De repente, oímos a una mujer que pedía ayuda desde un lugar de difícil acceso. Dimos varias vueltas tratando de encontrarla. Finalmente, la vimos asomada a una ventana del primer piso.

Nos suplicó que no la dejáramos, llevaba días sola. Las aguas subían peligrosamente a su alrededor. De repente, la corriente aumentó, poniendo en peligro nuestra propia estabilidad. Maniobramos rápidamente, a contrarreloj. Mirando a nuestro alrededor, vimos unos tablones de madera, ideales para sacarla y ponerla a salvo.

Esta aparente coincidencia le salvó la vida. En cuanto la sacamos, nos dio las gracias mientras se sentaba en la barca. Cubrimos su cuerpo tembloroso y empapado mientras lloraba desconsoladamente, consciente de que por fin estaba a salvo. Intenté no deprimirme ante esta tragedia. Mi misión durante esos días me empujó a trabajar sin descanso, como una hormiga que lleva su carga. Una vez que llegamos al refugio, la gente expresó su gratitud. Empapados de pies a cabeza, me abrazaban y, con ojos brillantes, decían: «Lo hemos conseguido».

Lo que empezó como un rescate pronto se convirtió en un maratón

Lo que empezó como un rescate pronto se convirtió en un maratón. Trabajamos sin descanso, sorteando las peligrosas aguas y rescatando a cientos de personas. A veces, el agotamiento me golpeaba con fuerza, pero nunca me detuve. Cada vez que pensaba: «Este es el último viaje», me acordaba de la gente que contaba conmigo porque prometí volver. A veces, subíamos al barco a más gente de la que podía llevar con seguridad. En esos momentos, el miedo era palpable. Los gritos desesperados de auxilio se convirtieron en una realidad constante mientras los residentes esperaban el rescate.

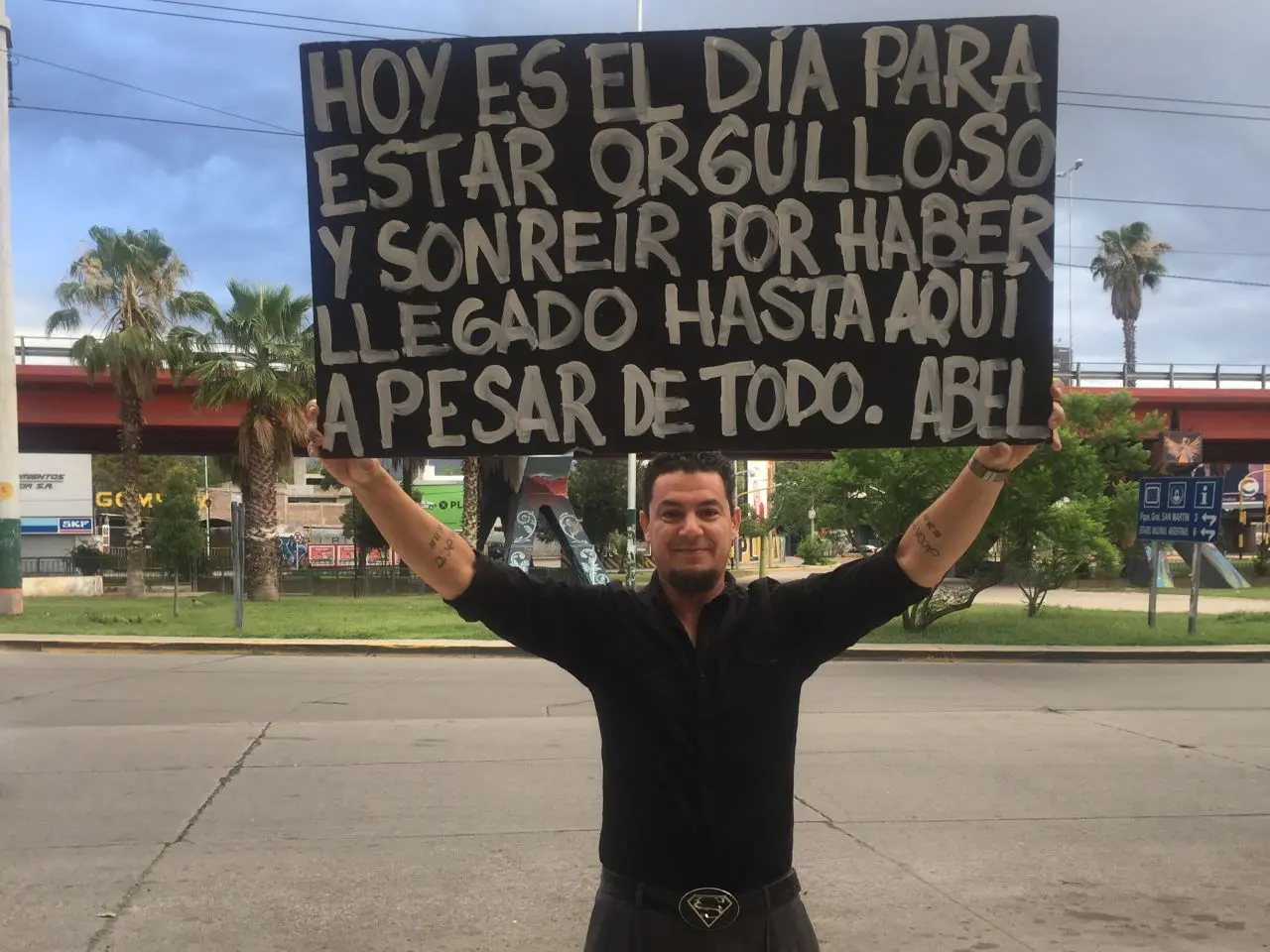

Las autoridades se unieron al cabo de una semana. Mientras tanto, organizamos las operaciones lo mejor que pudimos. Sin un plan estratégico, improvisamos todo. El principio rector de nuestro rescate se convirtió en la urgencia. Decidir retirarnos de los Juegos Olímpicos de Francia nos pareció difícil, pero dada la situación, toda duda se desvaneció. Conocía a amigos y familiares que lo habían perdido todo. Tenía que remar hacia donde me llevara el corazón.

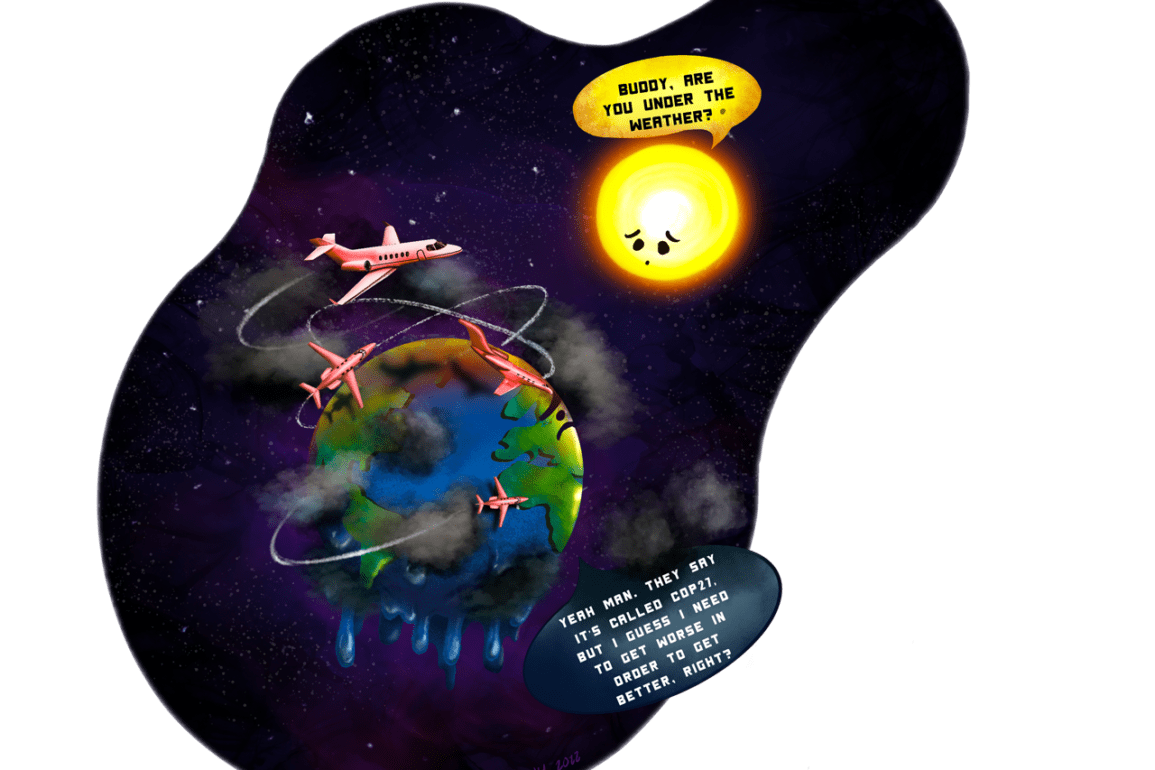

Ahora, el río sigue más alto de lo habitual, pero se retiró de la ciudad. A su paso, la destrucción permanece por todas partes. La muerte y el abandono permanecen en las zonas aún inundadas. La ciudad necesita ser reconstruida, una misión titánica que sólo será posible con la ayuda de las autoridades. Hoy, la mayoría de la gente teme tener que empezar de cero. Nadie sabe si el desastre se repetirá mañana, pasado mañana, el mes que viene o el año que viene. La gente lo perdió todo y las aguas ahogaron toda esperanza.

A pesar de estas terribles experiencias, pienso seguir compitiendo y entrenando en Flamengo. Me siento infinitamente agradecido de que mi familia y mis amigos estén a salvo. A veces, cuando salgo a remar estos días, recuerdo y lloro el dolor de los que lo perdieron todo, incluso la vida. Miro al horizonte, me agarro a mis remos, empujo e intento seguir adelante.