Una madre de alquiler da a luz a un bebé muerto: Biden firma la Ley de Prevención de la Mortinatalidad Maternoinfantil

De repente sentí miedo de morir durante el procedimiento, pero no podía expresar esos sentimientos. Mis pensamientos se agitaban, preocupada por si dejaba que mis emociones se desbordaran o lloraba descontroladamente, podría sufrir terribles consecuencias. Así que, durante la cesárea, contuve las lágrimas. Mientras mi marido, los médicos y las enfermeras lloraban a mi alrededor, yo permanecí en silencio mientras daba a luz a una niña de 3,5 kilos perfectamente sana pero sin vida.

- 1 año ago

octubre 10, 2024

TEXAS, Estados Unidos – En 2020, antes de la pandemia, conocí a una pareja que no podía concebir. Su lucha me conmovió profundamente. Lo hablé con mi marido y decidimos ser su madre de alquiler. Desde el principio, todo fue como la seda. Mi cuerpo acogió el embrión con facilidad y tomé hormonas, evitando las inyecciones.

Cuando me acercaba a la semana 38 de embarazo, mi salud dio un vuelco terrible. Me sentía mal, había perdido toda mi energía, vomitaba constantemente y apenas podía beber agua. Inmediatamente empecé a perder peso y dejé de trabajar. Después de cinco días agotadores, fui al hospital con 39 semanas de embarazo. Durante la revisión, los ojos de mi ginecóloga se llenaron de lágrimas cuando me dijo: «El bebé ha muerto». Sus palabras me destrozaron y me dejaron sin habla.

Lea más historias sobre salud en Orato World Media.

Una peluquera se convierte en madre de alquiler para ayudar a una pareja que se enfrenta a problemas de infertilidad

Llevo 15 años dirigiendo una peluquería, dedicando toda mi pasión y energía a mi negocio. Cada momento que comparto con los clientes es especial, ya que escucho sus historias, les ofrezco apoyo en los momentos difíciles y les ayudo a sentirse lo mejor posible. Como resultado, este gratificante trabajo me produce una inmensa alegría.

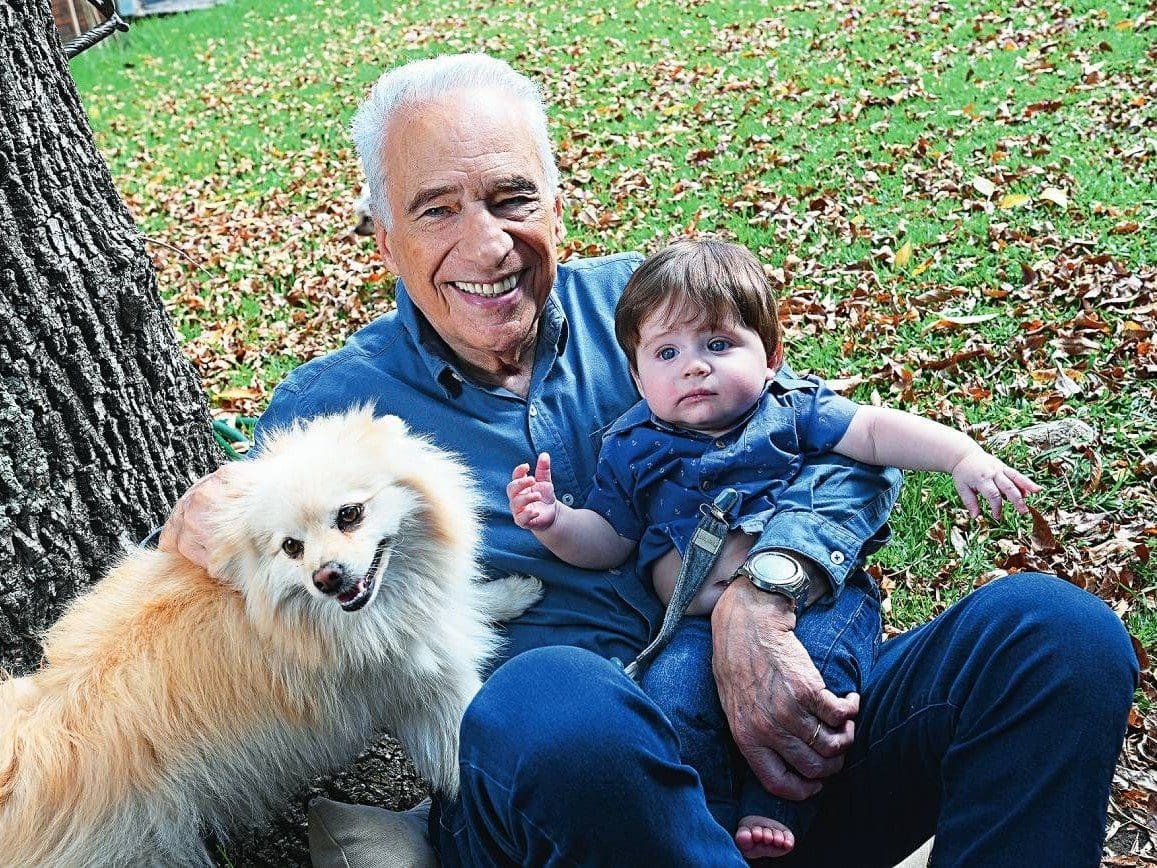

Tres años después de abrir mi negocio, me casé y crié a dos hijos maravillosos. Aunque mi marido y yo decidimos no tener más hijos, nuestras vidas cambiaron en 2020 cuando conocimos a aquella pareja que se enfrentaba a problemas de infertilidad. Su historia me impactó profundamente. Después de haber tenido embarazos sin complicaciones en el pasado, me sentí emocionada y realizada al gestar a su hijo.

En la revisión de los tres meses, todo parecía normal. El embarazo siguió sin complicaciones hasta la semana 37, y me programaron una cesárea para la semana 39. Cuando me sobrevino la debilidad, agotó todas mis fuerzas. Las náuseas se volvieron abrumadoras y dejé de ganar peso. Me pareció extraño, sobre todo porque había ganado peso hasta el final de mis embarazos anteriores. Aunque expresé mi preocupación, el médico insistió en que todo iba bien, así que me esforcé por mantener la calma.

Una madre da a luz a un bebé muerto tras semanas de negligencia médica

Cuando me acercaba a la semana 38, cada día me parecía insoportable. Me sentía gravemente enferma y llegué a perder peso. La preocupación me corroía, así que pedí una ecografía en mi siguiente revisión, pero mi seguro no la cubría. Insistí en que algo iba mal, pero el médico desestimó mi preocupación. En su lugar, me recetaron medicamentos para las náuseas. Los médicos indicaron además que el bebé podría ser bastante grande y programaron la cesárea para cinco días después.

En aquella horrible cita de la semana 39, mi ginecóloga me reveló que llevaba en mi vientre un bebé que había nacido muerto. La culpa me consumía por no haber actuado antes, por no haber encontrado las palabras adecuadas y por no haber podido salvar al bebé. En medio del profundo dolor, me sentí rota, incapaz de buscar consuelo. Inmediatamente después del diagnóstico, los médicos me informaron de que necesitaba una cesárea para dar a luz a mi bebé.

Una hora antes de la intervención, el médico me preguntó si quería esperar. Sin palabras, me esforcé por responder. De repente, todo se oscureció y expresé mi deseo de irme a casa. Mi padre, que estaba a mi lado, me envolvió en sus brazos y me reiteró suavemente lo sucedido. Parecía una pesadilla. Me invadió el asco al sentir al bebé inmóvil dentro de mí.

De repente sentí miedo de morir durante el procedimiento, pero no podía expresar esos sentimientos. Mis pensamientos se agitaban, preocupada por si dejaba que mis emociones se desbordaran o lloraba descontroladamente, podría sufrir terribles consecuencias. Así que, durante la cesárea, contuve las lágrimas. Mientras mi marido, los médicos y las enfermeras lloraban a mi alrededor, yo permanecí en silencio mientras daba a luz a una niña de 3,5 kilos perfectamente sana pero sin vida.

Una mujer devastada por el mortinato se enfrenta al dolor y al aislamiento

Tras dar a luz a un bebé muerto, la angustia y un dolor insoportable se convirtieron en mi compañía constante. La devastadora experiencia destrozó mi mundo. Me di cuenta de lo poco que hace el sistema sanitario estadounidense ante los mortinatos, incluso cuando un embarazo parece sano. Nadie me advirtió de que esto podía ocurrir, ni la agencia de fertilidad ni los médicos. Nunca descubrí que un bebé podía morir en la semana 39. Normalmente, los médicos aseguran a las mujeres que todo irá bien después de las 12 semanas, pero yo entré en un periodo muy oscuro en los meses siguientes.

En el salón, la gente preguntaba con impaciencia qué había pasado, ya que todos esperaban con ilusión el nacimiento. Muchos me conocían desde hacía años y, mientras contaba mi historia, me di cuenta de que les costaba encontrar las palabras adecuadas. Percibía su incomodidad. Poco a poco, empecé a sentir que ya no encajaba en el mundo que una vez conocí. Me sentía una marginada. La muerte ya es un tema tabú, pero perder un bebé se convierte en algo de lo que nadie quiere hablar.

Repasaba incesantemente los acontecimientos, torturándome con pensamientos sobre lo que podría haber hecho de otra manera. No insistí cuando los médicos me negaron una ecografía. En lugar de eso, me tomé la pastilla para las náuseas. Cuando enfermé, no corrí a urgencias. Cada pensamiento me afectaba más, sumiéndome en una profunda tristeza. En mi desesperación, lloré sin cesar. Durante dos años busqué terapia, pero la agencia de fertilidad sólo cubría tres sesiones. No obstante, tomé la medicación que me recetaron para tratar mi grave estado.

Las madres se unen para aprobar la histórica Ley de Prevención de la Mortinatalidad Maternoinfantil

En medio de los momentos difíciles, los padres del bebé me visitaban a menudo, ofreciéndome su amor y su apoyo. La madre me animó a unirme a PUSH for Empowered Pregnancy (PUJA por un Embarazo Empoderado), sugiriéndome que compartiera mi historia para ayudarme a sanar y ayudar a otras. Allí me puse en contacto con mujeres que habían vivido pérdidas similares, todas ellas con la cicatriz permanente de haber dado a luz a bebés nacidos muertos. Ocho de nosotras pasamos por esta desgarradora experiencia y encontramos consuelo en las historias de las demás.

Escuchar a Marny Smith, que temía el parto y planeaba una cesárea electiva, me dejó angustiada. Cuando su bebé murió, su médico le desaconsejó la operación, advirtiéndole que el dolor físico empeoraría su sufrimiento emocional. En lugar de eso, le indujeron el parto, le administraron una epidural y oxitocina. Empujó durante el parto, vomitando, y las enfermeras se llevaron rápidamente a su bebé sin vida para evitar que lo viera. Después, sangró y luchó contra la mastitis [infección mamaria que causa calor, hinchazón y dolor en el pecho afectado], soportando todas las luchas típicas del posparto, excepto que su bebé no estaba vivo. Por desgracia, se unió a las 24.000 madres estadounidenses que dan a luz a un niño muerto cada año.

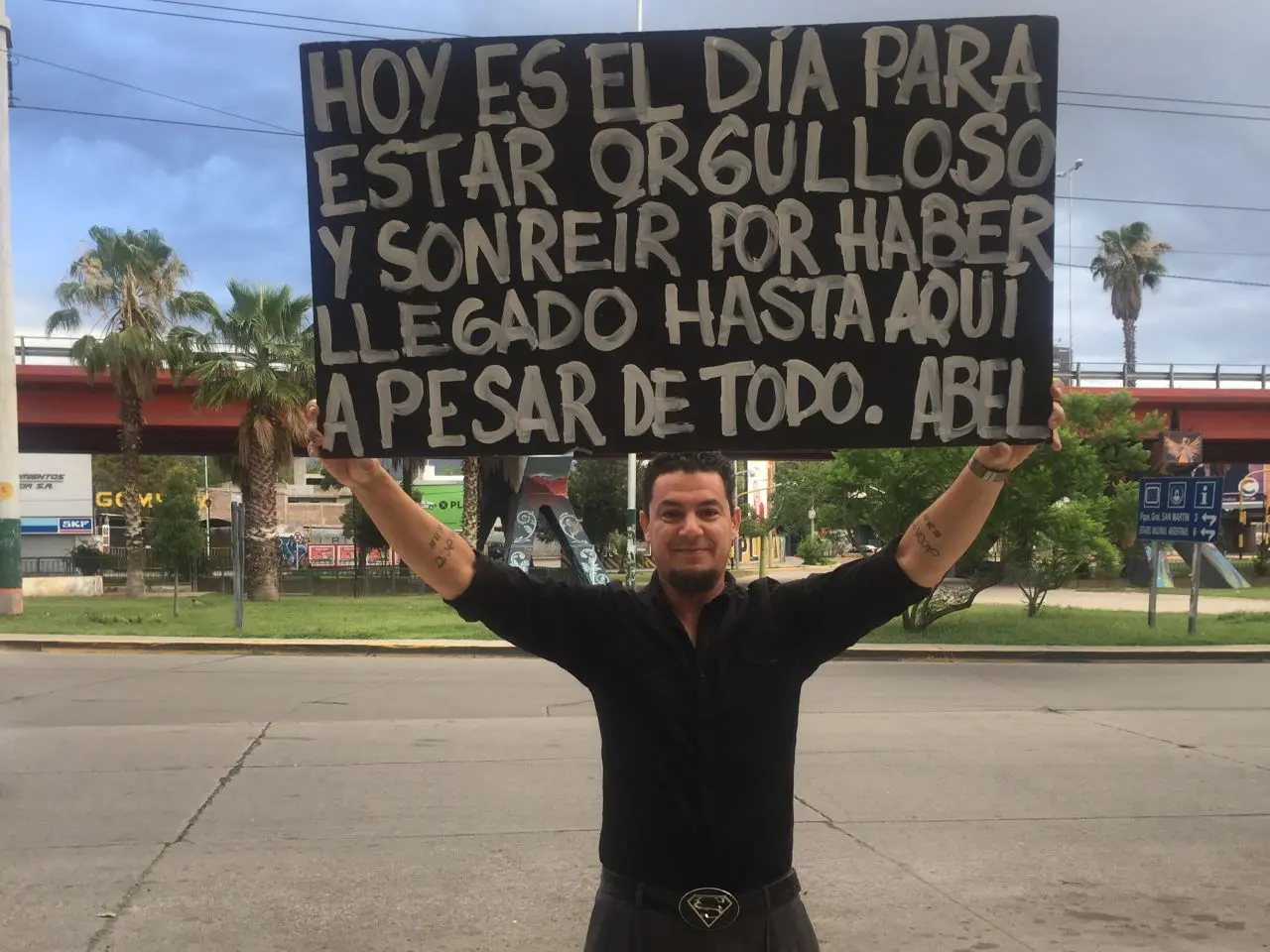

En PUSH hicimos crecer nuestro grupo a lo largo de dos años y persuadimos incansablemente a los senadores para que apoyaran la Ley de Prevención de la Mortinatalidad Materno-Infantil. Estados Unidos es líder en muertes fetales y, a pesar de contar con los medios para prevenir muchas de ellas, las políticas anticuadas y la ignorancia generalizada obstaculizan los esfuerzos. Nos dedicamos a cambiar esta situación, ya que la aprobación de la ley se convirtió en la clave para abrir la puerta al cambio.

Finalmente, el Presidente Biden firmó la ley, marcando la culminación de nuestra incesante lucha. Sacrificamos horas de sueño, marchamos al Congreso y hablamos con todos los senadores de nuestros estados, implorándoles que votaran a favor. Cuando lo conseguimos, la emoción se apoderó de nosotros. Lo conseguimos y, con incredulidad, nos dimos cuenta de que formábamos parte de algo monumental.

PUSH: crear un espacio seguro para que las mujeres sanen y honren a sus bebés perdidos

En la actualidad soy directora de comunicación de PUSH. En mi puesto, trabajo activamente para apoyar nuestra misión de eliminar las muertes fetales evitables en Estados Unidos. Creamos y mantenemos un espacio seguro para los padres que han perdido a sus bebés, así como para los que están esperando un bebé o intentando concebirlo.

Sin PUSH, no sé si habría encontrado la ayuda que necesitaba desesperadamente. Lo que hacemos no solo salva a otros, sino que nos sostiene a nosotras mismas. El vínculo que comparto con estas mujeres es inquebrantable; se han convertido en mi familia. Después de soportar tanto silencio y aislamiento en mi dolor, ahora elijo compartir mi historia para que otras mujeres se sientan capaces de hablar de sus bebés, decir sus nombres y expresar su dolor abiertamente.

Actualmente, cuando los bebés mueren por muerte fetal, el sistema no emite certificados de nacimiento, no realiza autopsias ni pruebas. Las familias deben organizar autopsias privadas, pero los registros cruciales que obtienen desaparecen rápidamente. Por desgracia, el sistema no recoge estos datos vitales y pierde la oportunidad de utilizarlos para prevenir futuras pérdidas.

Todos los días nos llegan mensajes de mujeres. Aunque leer estos mensajes puede ser doloroso, sentimos alegría al ofrecerles un lugar donde encontrar apoyo. Esto nos llena de satisfacción. Sin embargo, no puedo olvidar la angustia que soportan. Muchas mujeres, destrozadas por el trauma, dependen de la medicación. Luchan contra la depresión, se divorcian o abandonan sus trabajos, carreras e incluso su sentido de sí mismas. Llevamos esta carga durante toda la vida. Este dolor nunca desaparece. Es la muerte de un hijo, no sólo la pérdida de un embarazo.